皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「海洋プラスチック問題 私たちにできること」です。テレビのニュースで海岸に打ち上げられたプラスチックごみや、クジラの胃から出てきたビニール袋の映像を見たことはありませんか?

実は、私たちが普段捨てているプラスチックごみの多くが、川を通って海に流れ着いているんです。そして2050年には、海のプラスチックごみが魚の量を超えるという衝撃的な予測も出ています。でも安心してください。一人ひとりの小さな行動が、この問題の解決につながります。

本記事では、海洋プラスチック問題の現状から、今日からできる具体的なアクションまでを詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

① 海洋プラスチック問題の実態

② 海の生き物への影響

③ 私たちの健康リスク

④ レジ袋を減らす生活

⑤ マイボトル活用術

⑥ 正しいごみ分別方法

⑦ ビーチクリーンへの参加

⑧ 日本政府の取り組み

⑨ 世界の成功事例

⑩ 今日から始める第一歩

海洋プラスチック問題は、決して遠い国の話ではありません。私たちの日常生活と深く結びついた身近な環境問題なんです。ぜひ最後までご一読ください。

海洋プラスチック問題の実態

まずは海洋プラスチック問題がどれほど深刻なのか、具体的なデータとともに見ていきましょう。

2050年までの深刻な予測

世界の海には現在、約1億5000万トンものプラスチックごみが漂っていると言われています。さらに毎年800万トンという膨大な量のプラスチックが新たに海に流れ込んでいるんです[1]。

この状況が続くと、2050年には海のプラスチックごみの重量が魚の重量を上回るという予測が、2016年の世界経済フォーラムで発表されました。想像してみてください。海で泳ぐ魚よりも、漂うプラスチックごみの方が多くなる未来を。これは決して大げさな話ではなく、科学的な根拠に基づいた予測なんです。

プラスチックは自然界で分解されるまでに数百年以上かかります。つまり、今日捨てたペットボトルは、私たちのひ孫の世代になっても海に残り続ける可能性があるということです。

日本の海が抱える課題

日本周辺の海域は、世界的に見ても特に深刻な状況にあります。環境省の調査によると、日本近海のマイクロプラスチック(5mm以下の微細なプラスチック)の濃度は、世界平均の27倍にも達しているんです[2]。

なぜ日本の海がこれほど汚染されているのでしょうか。理由は主に2つあります。1つ目は、日本人一人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量が、アメリカに次いで世界第2位と非常に多いこと。コンビニやスーパーでの過剰包装が、この数字に表れています。

2つ目は、黒潮という海流の影響です。アジア各国から流れ出したプラスチックごみが、黒潮に乗って日本近海に集まってくるんです。つまり日本の海は、国内で出たごみだけでなく、海外から流れ着くごみも受け止めている状態なんですね。

プラスチックごみが海に届くまで

多くの人は「私は海にごみを捨てていないから関係ない」と思うかもしれません。でも実は、海洋プラスチックごみの約8割は、私たちが暮らす街から来ているんです[3]。

道端にポイ捨てされたペットボトルやレジ袋は、雨で排水溝に流れ込みます。そこから川に入り、最終的に海へとたどり着くんです。また、災害時に流されたごみや、外に放置されていたプラスチック製品も同じ経路をたどります。

日本財団と東京大学の共同調査では、街のごみが海に届くまでの具体的なメカニズムが明らかになりました。ごみの発生原因は「投棄・ポイ捨て系」と「漏洩系」の2つに大別されます。漏洩系とは、ごみ収集所から風で飛ばされたり、災害で流されたりするケースを指します。

つまり、海から遠く離れた内陸に住んでいる人でも、この問題と無関係ではないということなんです。

海の生き物への影響

プラスチックごみは、海に住む生き物たちに深刻な被害を与えています。その実態を見ていきましょう。

クジラやウミガメの誤飲問題

2019年3月、フィリピンの海岸に打ち上げられたクジラの胃から、40kgものビニール袋が発見されました。日本でも2018年に神奈川県鎌倉市の浜辺で、クジラの赤ちゃんの胃の中からプラスチックごみが見つかっています。

なぜこのような悲劇が起きるのでしょうか。クジラやウミガメは、海に漂うビニール袋をクラゲなどのエサと間違えて食べてしまうんです。しかしプラスチックは消化されません。胃の中がプラスチックでいっぱいになると、本当のエサが食べられなくなり、栄養失調で死んでしまいます。

海鳥もプラスチックの犠牲になっています。プラスチック片を魚と間違えて飲み込み、消化器官に詰まって死ぬケースが世界中で報告されているんです。これらは氷山の一角で、報告されていない被害はもっと多いと考えられています。

マイクロプラスチックとは

マイクロプラスチックとは、5mm以下の大きさの微細なプラスチック粒子のことです。これには2種類あります。

1つ目は「一次マイクロプラスチック」です。これは最初から小さく作られたもので、以前は洗顔料のスクラブ剤や化粧品に使われていました。現在は多くの国で使用が禁止されていますが、過去に使われたものが今も海に残っています。

2つ目は「二次マイクロプラスチック」です。これは大きなプラスチック製品が、紫外線や波の力で砕けて小さくなったものです。ペットボトル、レジ袋、漁網などが長い時間をかけて細かくなっていきます。

マイクロプラスチックの最大の問題は、その小ささです。あまりに小さいため、回収することがほぼ不可能なんです。そして海流に乗って世界中の海に広がり、半永久的に残り続けます。

食物連鎖での影響

マイクロプラスチックは、小さな魚やプランクトンが間違えて食べてしまいます。するとその魚を食べる大きな魚の体内にもマイクロプラスチックが蓄積されていきます。これが食物連鎖です。

特に懸念されているのは、サンゴ礁への影響です。マイクロプラスチックがサンゴに取り込まれると、サンゴと共生している褐虫藻(かっちゅうそう)という植物プランクトンが減少することが確認されています。褐虫藻はサンゴに栄養を供給する重要な存在で、これが減るとサンゴが死んでしまうんです。

サンゴ礁は「海の熱帯雨林」と呼ばれ、多くの海洋生物の住みかとなっています。サンゴが死ぬと、そこに住む魚や貝も住む場所を失います。つまりマイクロプラスチックは、海の生態系全体のバランスを崩してしまう可能性があるんです。

私たちの健康リスク

海洋プラスチック問題は、実は私たち人間の健康にも直接関わる問題なんです。

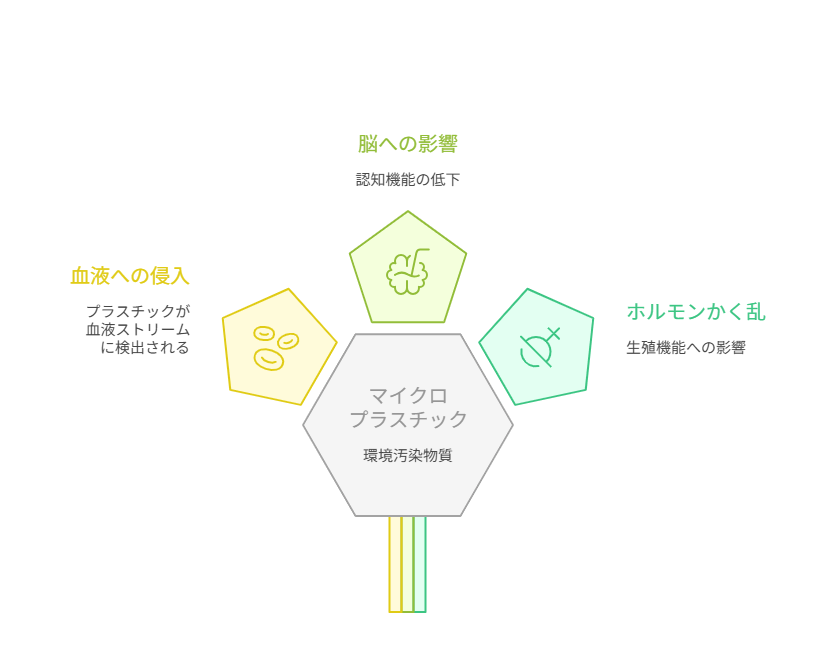

血液から発見された事実

2022年、オランダの研究チームが衝撃的な発表をしました。健康な成人22人の血液を調べたところ、そのうち17人からマイクロプラスチックが検出されたんです。つまり約8割の人の血液中にプラスチック粒子が入り込んでいることが明らかになりました。

さらに2024年には、ニューメキシコ大学の研究で、亡くなった人の脳を調べたところ、すべてのサンプルからマイクロプラスチックが見つかりました[4]。しかも2016年のサンプルと2024年のサンプルを比較すると、脳内のマイクロプラスチック濃度が増加していることも分かったんです。

これは非常に深刻な問題です。マイクロプラスチックが血液や脳に入り込んでいるということは、私たちが知らないうちに、食べ物や飲み物、呼吸を通じてプラスチックを体内に取り込んでいるということなんです。

脳への影響と研究結果

マイクロプラスチックが脳に入ると、どのような影響があるのでしょうか。動物実験では、マイクロプラスチックにさらされた魚の脳で、酸化ストレス(細胞を傷つける反応)が増加し、行動異常が見られたと報告されています。

2024年3月に医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に発表された研究では、血管内にたまったマイクロプラスチックと、心臓発作や脳卒中のリスクの高さが関連づけられました[5]。

人間への影響については、まだ研究が進められている段階です。しかし、神経細胞へのダメージや認知機能への影響が懸念されています。マイクロプラスチックが脳に炎症を引き起こし、将来的に認知症などの神経変性疾患につながる可能性も指摘されているんです。

ホルモンバランスへの影響

マイクロプラスチック自体だけでなく、プラスチックに含まれる添加剤も問題です。プラスチック製品を作る際には、柔らかくしたり色をつけたりするために、様々な化学物質が添加されます。

これらの添加剤の中には、私たちの体のホルモンの働きを乱す物質が含まれています。これを「内分泌かく乱物質」と呼びます。例えば、本来のホルモンのふりをして体内の受容体に結合したり、正常なホルモンの働きを邪魔したりするんです。

2025年1月に発表された研究では、マイクロプラスチックへの曝露が女性の卵巣機能に影響を与え、ホルモンバランスを乱して不妊のリスクを高める可能性が報告されました[6]。また男性の精巣組織からもマイクロプラスチックが検出されており、生殖機能への影響が心配されています。

このように、マイクロプラスチック問題は海の環境だけでなく、私たち自身の健康にも関わる重要な問題なんです。

レジ袋を減らす生活

ここからは具体的に私たちができることを見ていきましょう。まずは身近なレジ袋から始めます。

マイバッグ持参の効果

日本では年間に推定400億枚のレジ袋が流通しています。一人当たりに換算すると、毎日約1枚のペースでレジ袋を使っている計算になります。

レジ袋は薄くて軽いため、風で簡単に飛ばされてしまいます。ごみ収集所に出されたレジ袋が風で飛ばされ、排水溝に入り込み、川を通って海に流れ着くケースが多いんです。また街中でポイ捨てされたレジ袋も、同じように海へと向かいます。

マイバッグを持参すれば、このレジ袋の消費を大幅に減らすことができます。2020年7月からレジ袋が有料化されましたが、これは単に有料にすることが目的ではありません。私たち一人ひとりがプラスチック使用について考え、行動を変えるきっかけを作ることが目的なんです。

ラベルレス商品を選ぶ

最近、スーパーやコンビニでラベルのないペットボトル飲料を見かけませんか。これは企業がプラスチック削減に取り組んでいる証なんです。

ペットボトルに貼られているラベルは、小さく見えても膨大な量になります。大手飲料メーカーがラベルを外すことで、年間数百トン単位のプラスチック削減につながっています。

私たち消費者ができることは、こうしたラベルレス商品を積極的に選ぶことです。同じ商品で通常版とラベルレス版があれば、ラベルレスを選ぶ。この小さな選択が、企業の取り組みを後押しすることになります。企業は消費者の選択を見て、より環境に配慮した商品開発を進めるんです。

包装の少ない商品選び

日本の商品は、諸外国と比べて過剰包装だとよく言われます。お菓子の箱を開けると、中でさらに個包装されている。野菜が一つずつビニール袋に入っている。こうした包装は便利ですが、大量のプラスチックごみを生み出しています。

買い物をする際、できるだけ包装の少ない商品を選ぶように意識してみてください。例えば、個包装されていないお菓子を選ぶ、バラ売りの野菜を選ぶ、詰め替え用の商品を選ぶなどです。

また量り売りの店も増えてきました。洗剤やシャンプー、食材などを自分の容器に入れて購入できる店です。こうした店を利用することも、プラスチック削減につながります。

マイボトル活用術

レジ袋の次に取り組みたいのが、ペットボトルの削減です。マイボトルの活用方法をご紹介します。

ペットボトルごみの削減

日本では年間227億本ものペットボトルが出荷されています[7]。これは一人当たり年間約180本、つまり2日に1本のペースで消費している計算です。

ペットボトルはリサイクルされているから問題ないと思うかもしれません。しかし実際には、回収されたペットボトルのうち、再びペットボトルとして生まれ変わるのは一部だけです。多くは燃やされて熱エネルギーとして利用されるか、別の製品に加工されます。

そもそもリサイクルには、回収、洗浄、粉砕、再加工という多くの工程が必要で、エネルギーも使います。だからリサイクルするよりも、最初から使わない方が環境への負担が少ないんです。これを「リデュース(削減)」と言い、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の中で最も優先されるべき取り組みなんです。

職場や外出先での工夫

「マイボトルを持ち歩くのは面倒」と感じる人もいるでしょう。でも工夫次第で無理なく続けられます。

まず職場には、お気に入りのマグカップやタンブラーを置いておきましょう。朝、家で淹れたお茶やコーヒーを持っていけば、自動販売機で飲み物を買う必要がなくなります。節約にもなって一石二鳥です。

外出先では、マイボトルに対応している店が増えています。大手コーヒーチェーンの多くは、マイタンブラーを持参すると割引してくれるサービスを実施しています。また最近は、水筒に飲み物を詰めてくれる店も登場しています。

夏場は飲み物の消費が増えますが、保冷機能のあるマイボトルなら冷たさを長時間キープできます。朝、氷を入れて出かければ、夕方まで冷たい飲み物が楽しめます。

お茶や水の持ち運び方

マイボトルを使う上で大切なのは、自分のライフスタイルに合ったボトルを選ぶことです。

通勤や通学で長時間持ち歩く人は、軽量で保温・保冷機能のあるステンレス製がおすすめです。容量は500ml前後が扱いやすいサイズです。スポーツをする人は、飲みやすい広口タイプがいいでしょう。

毎日使うものなので、デザインも重要です。お気に入りのデザインのボトルなら、持ち歩くのが楽しくなります。最近はおしゃれなマイボトルがたくさん販売されているので、自分好みのものを探してみてください。

使った後のお手入れも簡単です。水でさっと洗うだけで大丈夫です。週に一度くらい、スポンジで丁寧に洗えば清潔に保てます。食洗機対応のボトルもあるので、手入れが楽なものを選ぶのも続けるコツです。

正しいごみ分別方法

せっかく出したプラスチックごみも、正しく分別されないとリサイクルできません。分別方法を確認しましょう。

プラスチック分別のルール

プラスチックごみの分別ルールは、お住まいの自治体によって異なります。これは各自治体のリサイクル施設の設備や処理能力が違うためです。

多くの自治体では、プラスチック容器包装(食品トレイ、レジ袋、お菓子の袋など)と、その他のプラスチック製品(おもちゃ、クリアファイル、洗面器など)を分けて収集しています。容器包装には「プラマーク」という識別表示がついているので、これを目印にしてください。

2022年4月から施行された「プラスチック資源循環促進法」により、これまで燃えるごみとして捨てていたプラスチック製品も、分別回収・リサイクルする自治体が増えています。例えばクリアファイルやハンガー、歯ブラシなどです。

お住まいの自治体のウェブサイトやごみ分別アプリで、最新のルールを確認してください。ルールは時々更新されるので、定期的にチェックすることをおすすめします。

リサイクル率を上げる

日本の廃プラスチックのリサイクル率は27.8%にとどまっています。回収された容器包装プラスチックの半分以上は燃やされて熱エネルギーとして利用され、14%は焼却や埋め立てで処分されています。

なぜリサイクル率が低いのでしょうか。大きな理由の一つが、汚れたプラスチックはリサイクルできないことです。食べ残しがついたお弁当の容器や、油のついた食品トレイなどは、洗わずに出すとリサイクルできず、結局燃やされてしまいます。

プラスチックごみを出す前に、軽く水で洗い流してください。完璧にきれいにする必要はありません。汚れが落ちる程度で大丈夫です。水で洗うのが難しい場合は、ティッシュで拭き取るだけでも効果があります。

また、プラスチック以外のもの(金属のキャップなど)がついている場合は、外してから出してください。異物が混ざるとリサイクルの妨げになります。

自治体の回収制度を活用

自治体の通常のごみ収集以外にも、プラスチックを回収する仕組みがあります。

スーパーの店頭回収をご存知ですか。多くのスーパーマーケットで、ペットボトルや食品トレイ、牛乳パックなどの回収ボックスが設置されています。ここに出されたものは、専門のリサイクル業者によって高品質にリサイクルされます。

店頭回収のメリットは、自治体の収集を待たずにいつでも出せることです。買い物のついでに出せるので便利です。回収されたペットボトルは、新しいペットボトルや繊維製品、文房具などに生まれ変わります。

また企業による製品回収制度も広がっています。2022年のプラスチック資源循環促進法により、企業が使用済み製品を回収してリサイクルする取り組みが促進されています。例えば化粧品メーカーが店頭で使用済み容器を回収したり、文具メーカーがボールペンを回収したりしています。

ビーチクリーンへの参加

実際に海岸のごみを拾う活動に参加することも、大きな意味があります。その方法をご紹介します。

地域清掃活動の探し方

ビーチクリーン(海岸清掃)は、全国各地で定期的に開催されています。参加方法は簡単です。

まず、お住まいの地域の環境NPOや市民団体のウェブサイトをチェックしてみてください。「ビーチクリーン ○○県」「海岸清掃 ○○市」などで検索すると、活動情報が見つかります。FacebookやInstagramなどのSNSでも、活動情報が発信されています。

環境省が運営する「プラスチック・スマート」キャンペーンのウェブサイトには、全国の取り組みが登録されています。2024年11月時点で約3500件もの取り組みが掲載されているので、お近くの活動を探してみてください。

多くの活動は予約不要で、当日ふらっと参加できます。必要な道具(ごみ袋や軍手など)は主催者が用意してくれることが多いので、動きやすい服装で行けば大丈夫です。

活動に参加する意義

ビーチクリーンに参加する意義は、ごみを拾うことだけではありません。

実際に海岸のごみを見ることで、問題の深刻さを肌で感じることができます。ペットボトルのキャップ、発泡スチロールの破片、漁網の切れ端など、様々なプラスチックごみが大量に打ち上げられている現実を目にすると、海洋プラスチック問題が決して他人事ではないことが実感できます。

また活動を通じて、同じ問題意識を持つ人たちと出会えます。情報交換をしたり、プラスチック削減のアイデアを共有したりすることで、日々の生活でできることがもっと見えてきます。一人で取り組むよりも、仲間と一緒の方が楽しく続けられるものです。

そして何より、自分の手で海をきれいにできたという達成感が得られます。小さな行動でも、確実に海をきれいにすることに貢献しているんです。

子どもと楽しむ方法

ビーチクリーンは子どもと一緒に参加できる環境教育の場でもあります。

多くの団体が、子ども向けのプログラムを用意しています。ごみ拾いをゲーム感覚で楽しめるように工夫されていたり、拾ったごみの種類を調べて学習したりする活動もあります。

実際に海岸のごみを見て触れることで、子どもたちは環境問題を身近に感じることができます。「なぜこんなにたくさんのプラスチックがあるの?」「このごみはどこから来たの?」といった疑問が生まれ、環境について考えるきっかけになります。

活動の後は、拾ったごみでアート作品を作るワークショップなども開催されています。海洋プラスチックごみを使って壁画を描いたり、工作をしたりすることで、楽しみながら問題について学べるんです。

日本政府の取り組み

日本では国をあげて海洋プラスチック問題に取り組んでいます。どんな対策が進められているのか見ていきましょう。

プラスチック資源循環法

2022年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、通称「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。この法律は、プラスチックの設計から廃棄・リサイクルまで、ライフサイクル全体での取り組みを促進するものです。

この法律により、コンビニやホテルなどで無料提供されていた使い捨てプラスチック製品(スプーン、フォーク、ストローなど12品目)について、有料化や代替素材への転換が求められるようになりました。

また製品を作るメーカーには、リサイクルしやすい設計や、環境に配慮した素材の使用が求められています。例えば、異なる種類のプラスチックを組み合わせると分別が難しくなるため、できるだけ単一素材で作るなどの工夫です。

さらに、企業が使用済み製品を自主的に回収してリサイクルする取り組みも推進されています。企業が計画を作成して国の認定を受ければ、複数の自治体をまたいで回収活動ができるようになりました。

海洋ごみ対策プラン

2019年5月、政府は「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」を策定しました。これはプラスチックの有効利用を前提としつつ、海への新たな汚染を防ぐための包括的な計画です。

このプランは8つの対策分野に分かれています。まず、プラスチックごみの回収と適正処理の徹底です。ポイ捨てや不法投棄の防止、非意図的な海洋流出の防止に取り組んでいます。

次に、既に海に流出してしまったプラスチックごみの回収です。海岸に打ち上げられたごみの回収だけでなく、漁業者が操業中に網にかかったごみを持ち帰る取り組みも支援しています。

また、海洋に流出しても影響が少ない素材の開発も進められています。例えば、自然界で微生物によって分解される「生分解性プラスチック」や、植物由来の「バイオプラスチック」などです。大手化学メーカーが開発した生分解性プラスチックは、自然界で水と二酸化炭素に分解されるため、環境への負担が少ないと期待されています。

企業の責任と役割

政府の取り組みと並行して、企業による自主的な取り組みも広がっています。

大手飲料メーカーは、ペットボトルのラベルをつけない「ラベルレス」シリーズを展開し、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。また、リサイクルペット素材を100%使用したペットボトルの開発も進んでいます。

文具メーカーの取り組みも注目されています。株式会社パイロットコーポレーションは2020年から、海洋プラスチックごみをリサイクルした再生樹脂を使用した油性ボールペンを販売しています。本体の一部に海洋プラスチックごみ由来の再生樹脂を使用し、再生材使用比率70%以上を達成しました。発売から1年で100万本を超える売上を記録し、消費者の環境意識の高まりを示しています。

小売業界では、レジ袋の有料化だけでなく、紙袋への切り替えや、繰り返し使えるバッグの販売など、様々な工夫がされています。食品トレイを店頭で回収し、新しいトレイにリサイクルする循環型の仕組みも広がっています。

今日から始める第一歩

ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、大切なのは実際に行動を起こすことです。最後にまとめをお話しします。

できることから始める

海洋プラスチック問題は大きく複雑な問題です。でも解決のためには、まず一人ひとりが身近なところから始めることが重要なんです。

今日からできることは以下になります。

マイバッグを持ち歩く

マイボトルを使う

ラベルレス商品を選ぶ

ごみをポイ捨てしない

プラスチックを分別する

ビーチクリーンに参加する

これらすべてを一度に始める必要はありません。まずは一つだけ、自分にできそうなことから始めてみてください。例えば「今週からマイバッグを持ち歩く」「来月からマイボトルを使ってみる」といった感じです。

小さな行動でも、続けることで大きな変化につながります。一人が年間300枚のレジ袋を使わなければ、それだけで300枚のレジ袋が海に流れる可能性を減らせます。日本の人口で考えれば、その影響は計り知れません。

家族や友人への伝え方

自分だけでなく、周りの人にも海洋プラスチック問題について伝えることで、影響の輪が広がります。

でも、説教くさくならないように注意が必要です。「プラスチックは環境に悪いから使うな」と押し付けると、相手は反発してしまいます。

おすすめの伝え方は、自分の行動を見せることです。マイバッグやマイボトルを使っている姿を見れば、「それ便利そうだね」「私もやってみようかな」と自然に興味を持ってもらえます。

また、一緒にビーチクリーンに参加するのも効果的です。実際に海岸のごみを見ることで、問題を実感できます。楽しいイベントとして誘えば、気軽に参加してもらえるでしょう。

子どもがいる家庭では、一緒にごみの分別をしたり、環境について話したりする機会を作ってみてください。子どもは吸収が早く、学校で友達に教えることもあります。そうして輪が広がっていくんです。

継続するための心構え

環境に良いことを始めても、途中でやめてしまっては意味がありません。無理なく続けるための心構えをお話しします。

まず大切なのは、完璧を目指さないことです。「マイバッグを忘れてレジ袋をもらってしまった」「忙しくてペットボトルを買ってしまった」ということは誰にでもあります。そんな時に「自分はダメだ」と落ち込む必要はありません。次からまた気をつければいいんです。

環境問題への取り組みは、ゼロか100かではなく、できる範囲で続けることが大事です。100人が100%完璧にやるよりも、1000人が50%ずつやる方が、全体としての効果は大きいんです。

また、節約にもなると考えると、モチベーションが上がります。マイバッグやマイボトルを使えば、レジ袋代やペットボトル飲料代が浮きます。年間で計算すると、かなりの金額になりますよ。

最後に覚えておいてほしいのは、あなたの行動は決して無駄ではないということです。一人ひとりの小さな選択が集まって、大きな変化を生み出します。あなたがレジ袋を断ることで、少しずつ確実に、海はきれいになっていくんです。

まとめ

海洋プラスチック問題は、私たちの日常生活と深く結びついた環境問題です。2050年には海のプラスチックごみが魚の量を超えるという予測があり、海の生き物だけでなく、私たち人間の健康にも影響を及ぼしています。

でも希望はあります。マイバッグやマイボトルを使う、正しくごみを分別する、ビーチクリーンに参加するなど、今日からできることはたくさんあります。完璧である必要はありません。できることから、できる範囲で始めてみてください。

あなたの小さな一歩が、美しい海を未来に残すことにつながります。さあ、今日から一緒に行動を起こしましょう。地球の未来は、私たち一人ひとりの選択にかかっているんです。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。