皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「廃プラスチック削減の取り組み」です。毎日出るペットボトルや食品トレイ、レジ袋など、プラスチックごみがどんどん増えていく状況に不安を感じたことはありませんか?

実は日本では、2023年に769万トンもの廃プラスチックが排出されていますが、その89%は有効利用されているんです[1]。ただ捨てるだけじゃない!本記事では、廃プラスチック削減の取り組みについて、企業・自治体・個人それぞれができることを詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

①廃プラスチック問題とは

②企業の削減事例

③リサイクルの種類と方法

④自治体の取り組み実例

⑤プラスチック資源循環促進法

⑥家庭でできる削減方法

⑦削減のメリット

⑧世界の取り組み動向

プラスチック削減は環境にも経済にも優しい循環型社会の実現につながるんです。ぜひ最後までご一読ください。

廃プラスチック問題とは

私たちの身の回りにあふれるプラスチック。使った後にどこへ行くのか、まずは現状を知ることから始めましょう。

日本の現状と排出量

2023年の日本では、廃プラスチックの総排出量が769万トンに達しました。これは東京ドーム約6個分に相当する重さなんですよ。ただ、ここで朗報があります。このうち89%は有効利用(リサイクルやエネルギー回収など、ごみとして埋め立てせずに再利用すること)されているんです[1]。

廃プラスチックは大きく2つに分類されます。一つは家庭から出る「一般廃棄物」、もう一つは工場などから出る「産業廃棄物」です。家庭から出るプラスチックごみの77.1%は、ペットボトルや食品トレイなどの包装や容器類が占めています。つまり、私たちが毎日使っている身近なものが、ごみの大部分を占めているんですね。

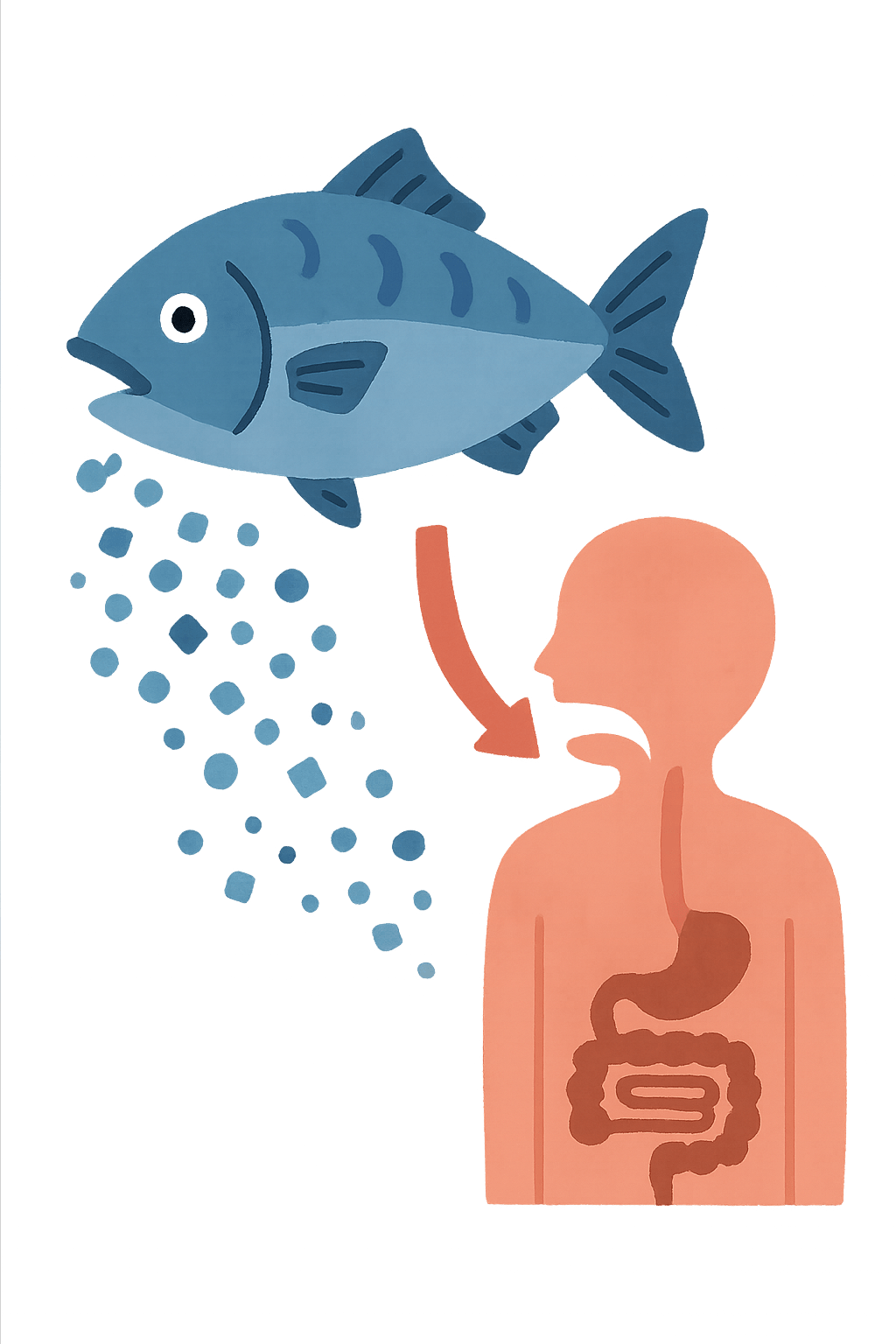

海洋汚染との関係

プラスチックごみが海に流れ出ると、世界規模の深刻な問題になります。経済協力開発機構(OECD)の調査によると、海洋プラスチック問題による経済損失は年間130億ドル、日本円で約1兆4300億円にも上るとされています。

特に問題なのが「マイクロプラスチック」です。これは波や太陽の光で砕かれて5ミリ以下になった微細なプラスチックのことなんですよ。魚が餌と間違えて食べてしまい、食物連鎖を通じて人間の体内にも入ってくる可能性が指摘されています。また、海岸に大量のプラスチックごみが漂着することで、観光業や漁業にも大きな打撃を与えているんです。

企業の削減事例

大手企業が本気で取り組むと、社会全体が大きく変わります。ここでは具体的な成功事例を見ていきましょう。

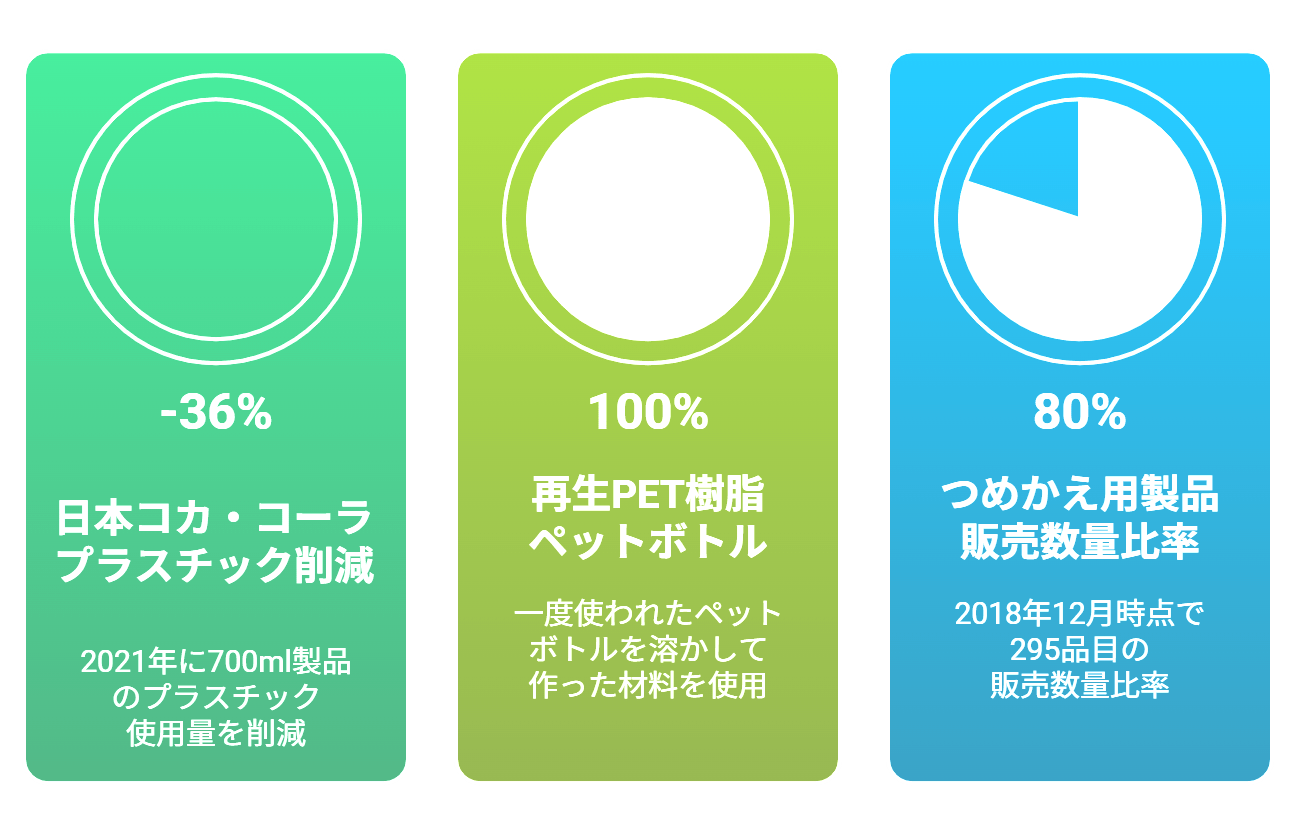

飲料メーカーの取り組み

日本コカ・コーラ株式会社は、2021年に容器1本あたりのプラスチック使用量を約36%削減した700ml製品を導入しました。さらに、再生PET樹脂(一度使われたペットボトルを溶かして作った材料)100%を使用したペットボトルの採用も進めています。

サントリーも独自の「プラスチック基本方針」を策定し、環境配慮型の製品開発に力を入れているんですよ。これらの企業は2030年までにさらに高い削減目標を掲げており、私たちが毎日手に取る飲料容器が確実に環境に優しく変わってきています。

食品メーカーの取り組み

カルビー株式会社では、2020年から公式オンラインショップで販売するポテトチップスの包装にクラフト包材(紙を主体とした素材)を使用し始めました。また、運営するアンテナショップでは紙カップやバイオマスストロー(植物由来の素材で作られたストロー)を採用しています。

洗剤やシャンプーの「つめかえ用製品」も大きな効果を上げています。2018年の実績では、つめかえ用製品によるプラスチック削減量は年間59,500トンに達しました。これはダンプカー約6,000台分の量です。つめかえ用に使うプラスチックは、従来容器と比べて約6分の1の体積で済むんですよ。

日用品メーカーの取り組み

花王株式会社とライオン株式会社は、業界の垣根を超えて協力しています。両社は共同で店頭に専用回収ボックスを設置し、使い終わった洗剤やシャンプーの詰め替えパックを回収する取り組みを始めました。

回収された詰め替えパックは、組み立てが簡単なブロックなどに再生されます。2018年12月時点で「つめかえ用製品」は295品目に上り、販売数量比率はほぼ80%で推移しています。また、マンダムや資生堂などの化粧品メーカーは、2018年以降、洗顔料などに使われていたマイクロビーズ(小さなプラスチックのつぶ)を代替原料に変更しました。

リサイクルの種類と方法

プラスチックのリサイクルには3つの主要な方法があります。それぞれの特徴と活用例を見ていきましょう。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、廃プラスチックを溶かして、そのままプラスチック原料として新しい製品を作る方法です。日本では廃プラスチックの22%がこの方法でリサイクルされています[1]。

マテリアルリサイクルで作られた製品の具体例は以下になります。

公園のベンチ

フェンス

遊具

土木シート

コンテナ類

プラスチックの形や色は変わりますが、また使える製品として私たちの生活の中で活躍します。石油などの新しい資源を使わずに済むため、環境への負担が少ない方法なんですよ。街中を歩いていると、実はリサイクルされたプラスチックで作られた製品にたくさん出会っているんです。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的に処理して、別の資源として再利用する方法です。日本では3%の廃プラスチックがこの方法で処理されています。具体的には以下の4つの技術が用いられています[1]。

主なケミカルリサイクルの技術は以下になります。

高炉原料化

コークス炉化学原料化

ガス化

油化

高炉原料化とは、鉄を作るときに廃プラスチックを還元剤(鉄鉱石から鉄を取り出すために必要な物質)として使う技術です。油化は廃プラスチックを油に変える技術、ガス化はガスに変える技術です。汚れたプラスチックも原料に戻せる点が大きなメリットなんですよ。

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルは、廃プラスチックを焼却して、その熱エネルギーを活用する方法です。[1]日本では60%の廃プラスチックがこの方法で処理されており、3つの方法の中で最も多く使われています。

具体的には、ごみ焼却発電や固形燃料(RPF、RDFなど)に加工して使用されます。プラスチックは石油から作られているため、燃やすと大きなエネルギーが得られるんです。ただし、焼却すると二酸化炭素が発生するため、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルと組み合わせることが重要です。それでも、ただ埋め立てるよりは、エネルギーとして活用する方がずっと良いんですよ。

自治体の取り組み実例

地域全体で取り組むことで、大きな成果が生まれます。先進的な自治体の事例を紹介しましょう。

神戸市の事例

神戸市では2021年10月から「神戸プラスチックネクスト~みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル~」という取り組みを開始しました。これは神戸市と小売業、日用品メーカー、リサイクル業者が共同で行うプロジェクトです。

市内75カ所の小売店舗に専用回収ボックスを設置し、使い終わった洗剤やシャンプーの詰め替えパックを回収しています。集められた容器は分別・処理され、新しい詰め替えパックとして再び消費者の元に戻ってきます。このように、地域でぐるぐると循環する仕組みを作っているんですよ。花王株式会社などの日用品メーカーも技術開発に協力しています。

分別収集の推進

家庭から出る容器包装廃棄物のリサイクルを進めるために、「容器包装リサイクル法」という法律があります。この法律では、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担が明確に定められています。

市町村は、プラスチック製品をどのように分別するかの基準を設けて、市民に周知します。また、分別収集された廃棄物を利用して再商品化計画を作成し、国から認定を受けると、選別保管などの中間処理を省略できるメリットがあります。みんなで協力することで、リサイクルの仕組みがスムーズに回るんですね。

プラスチック資源循環促進法

2022年4月に施行された新しい法律が、日本のプラスチック対策を大きく前進させています。

法律の基本原則

この法律の基本原則は「3R(スリーアール)+Renewable(リニューアブル)」です。3Rとは、Reduce(リデュース:減らす)、Reuse(リユース:繰り返し使う)、Recycle(リサイクル:再利用する)の3つの頭文字を取ったものです。そこにRenewable(再生可能な素材を使う)を加えています。

この法律が作られた背景には、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などがあります。事業者はプラスチック製品の設計から使用の合理化による廃棄物の排出抑制に取り組み、自治体は分別収集の仕組みを整え、私たち消費者は「えらんで、減らして、リサイクル」に協力することが求められているんです。

事業者への規制内容

プラスチック使用製品廃棄物を年間250トン以上排出する事業者は「多量排出事業者」と呼ばれます。これらの事業者には、排出抑制と再資源化の取り組みが義務付けられています。

取り組みが著しく不十分な場合、主務大臣から勧告を受けることがあります。勧告を受けても改善しない場合は、企業名が公表されたり、命令を受けたりします。命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科されるんですよ。つまり、企業にとって環境対策は法律で定められた義務になったということです。これにより、多くの企業が本格的にプラスチック削減に取り組むようになりました。

家庭でできる削減方法

一人ひとりの行動が集まれば、大きな変化を生み出せます。今日から実践できる方法を紹介しましょう。

使い捨て品の代替

2020年7月からレジ袋が有料化されたことで、マイバッグを持ち歩く人が増えましたよね。これと同じように、他にも代替できるものがたくさんあるんです。

外出時はマイボトル(水筒)を持ち歩くことで、ペットボトル飲料の購入を減らせます。家庭では洗剤やシャンプーを詰め替え製品にすることで、容器のごみを大幅に削減できます。また、プラスチック製の保存容器をガラス、ホーロー、ステンレス製のものに変えるのも効果的です。

具体的な代替方法は以下になります。

マイバッグを持つ

マイボトルを使う

詰め替え品を選ぶ

ガラス容器に変える

ホーロー製品を使う

これらは特別な準備がいらず、今日から始められる簡単な方法です。一つずつ試してみて、できることから続けていけば大丈夫ですよ。小さな積み重ねが、やがて大きな成果につながります。

正しい分別とリサイクル

プラスチックごみのリサイクルを成功させるには、正しい分別が欠かせません。ただし、自治体によって分別のルールが異なることに注意が必要です。引っ越したときは、必ず新しい地域のルールを確認しましょう。

ペットボトルは日本で85%がリサイクルされていますが、これは私たちが正しく分別しているからなんですよ。でも、汚れたまま出してしまうと、リサイクルできなくなってしまいます。

正しい分別のポイントは以下になります。

地域ルールを確認

中をきれいに洗う

ラベルをはがす

キャップを分ける

つぶして出す

少し手間がかかりますが、この丁寧な作業がリサイクルの質を高めることにつながります。一人ひとりの心がけが、資源を生かすことになるんです。

代替素材の選択

買い物をするとき、プラスチック以外の素材でできた製品を選ぶこともできます。最近は環境に配慮した製品が増えてきているんですよ。

例えば、レストランやカフェでは木製のスプーンやフォーク、紙製のストローを使うところが増えました。また、生分解性プラスチック(微生物によって分解されて土に返る素材)で作られた製品も登場しています。家庭では、ガラスやホーロー、ステンレス製の保存容器が長く使えておすすめです。

代替素材の例は以下になります。

紙製の袋や容器

木製のカトラリー

竹製の歯ブラシ

ガラスの保存容器

ホーローの食器

これらの素材はプラスチックより価格が高いこともありますが、丈夫で長持ちするものが多いんです。大切に使えば、結果的には経済的ですよ。

削減のメリット

プラスチックを減らすことで得られる効果は、環境面だけではありません。様々なメリットがあるんです。

環境保護への貢献

プラスチックを減らすと、二酸化炭素(CO2)の排出量が減ります。2023年のエネルギー削減効果は251PJで、これは一般家庭565万世帯分の年間エネルギー消費量に相当します[1]。

プラスチックは石油から作られるため、製造時にも廃棄時にもCO2が発生します。使用量を減らせば減らすほど、地球温暖化の防止につながるんですよ。また、石油などの限りある資源を大切に使うことができます。海や山、川の生き物たちも守られます。私たち一人ひとりの行動が、地球全体を守る力になっているんです。

企業イメージの向上

環境に配慮した取り組みを行う企業は、消費者や投資家から高く評価されます。「この会社は地球環境のことを真剣に考えている」と思ってもらえることは、企業にとって大きな財産になるんです。

ESG投資(環境・社会・企業統治に配慮した投資)の市場規模は年々拡大しています。プラスチック削減をはじめとする環境対策を積極的に行う企業は、他社との差別化ができ、投資家からの評価向上につながります。結果として資金を集めやすくなり、新しいビジネスチャンスが広がる可能性があります。環境保護とビジネスの成長が、両立できる時代になってきているんですね。

コスト削減効果

プラスチックごみが減ると、廃棄物処理にかかる費用が削減できます。ごみを処分するには、収集・運搬・処理などの費用がかかるんですよ。ごみの量が減れば、その分の費用が節約できます。

また、廃プラスチックを資源として再利用することで、新しい原料を購入するコストも抑えられます。さらに、リサイクルビジネスという新しい産業分野も成長しており、雇用創出にもつながっています。つまり、環境に良い取り組みが経済的にもプラスの効果をもたらすという、良い循環が生まれているんです。

世界の取り組み動向

プラスチック問題は世界共通の課題です。各国がどんな対策をしているのか見てみましょう。

EUの規制強化

ヨーロッパ連合(EU)では、使い捨てプラスチック製品の規制が2021年から施行されました。ストロー、カトラリー(フォークやスプーン)、綿棒、発泡スチロール製の食品容器など、一度使って捨てるプラスチック製品の使用が禁止されたんです。

さらにEUは、2030年までにすべてのプラスチック容器包装をコスト効果的にリユース・リサイクル可能にする目標を掲げています。企業には再生プラスチックの利用を促すプレッジ・キャンペーン(自主的な約束を促す運動)も展開されています。また、再生プラスチックの品質基準の設定や、分別収集と選別のガイドラインの発行なども進められているんですよ。

アメリカの州別対応

アメリカでは国全体の統一ルールはなく、各州が独自に規制を定めています。カリフォルニア州では2020年からプラスチック製レジ袋の使用が禁止されました。ニューヨーク州も同様の規制を導入しています。

カリフォルニア州では、レストランで一回使用のカトラリーを無制限に提供することが禁止され、顧客が要求した場合のみ提供できるようになりました。これにより無駄なプラスチック使用が抑制されています。また、2022年には全米で4州目となるプラスチック削減に関する新たな法案が成立するなど、州レベルでの取り組みが広がっているんです。

アジアの動き

中国は2017年末に、廃プラスチックの輸入規制を強化しました。それまで日本を含む多くの先進国が、廃プラスチックを中国に輸出していたんです。しかし規制強化により、各国は自国内でリサイクルする必要に迫られました。

さらに2021年からは、汚れたプラスチックごみがバーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動を規制する国際条約)の規制対象となり、輸出には相手国の同意が必要になりました。インドでも「プラスチック廃棄物管理規則」が制定され、厳しい管理体制が敷かれています。アジア全体で、プラスチック問題への意識が急速に高まっているんですね。

まとめ

ここまで、廃プラスチック削減の取り組みについて見てきました。大手企業の工夫、自治体の仕組み作り、世界各国の規制、そして私たち一人ひとりにできることまで、様々な角度から考えてきましたね。

プラスチック問題の解決には、企業・自治体・個人が協力することが欠かせません。でも、難しく考えすぎる必要はないんですよ。マイバッグやマイボトルを持つ、詰め替え製品を選ぶ、正しく分別するなど、今日からできる小さなことから始めてみませんか。

完璧を目指さなくても大丈夫です。できるときに、できることをやればいいんです。あなたの小さな行動が、きれいな海を守り、豊かな自然を次の世代に残すことにつながります。今日から一緒に始めましょう。

参考文献