皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「廃プラスチックとプラスチックの違い」です。ペットボトルやレジ袋など毎日使っているプラスチック製品、使い終わった後はどうなるか気になったことはありませんか?

実は「プラスチック」と「廃プラスチック」は全く違う意味を持つ言葉なんです。この違いを知ることで、正しいリサイクルや環境保護にもつながります。本記事では、両者の違いから処理方法まで、基礎から詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

① 基本を知ろう

② 両者の違い

③ プラスチックの種類

④ 廃プラスチックの分類

⑤ リサイクルの種類

⑥ 環境への影響

⑦ 処理時の注意点

⑧ 関連する法律

⑨ 日本の現状

⑩ 企業の取り組み

プラスチックと廃プラスチックの違いを知ることは、環境にも経済にも優しい循環型社会への第一歩です。ぜひ最後までご一読ください。

それぞれの基本を知ろう

まずはプラスチックと廃プラスチックそれぞれの定義について見ていきましょう。

プラスチックとは

プラスチックは、石油や植物を原料として人工的に作られた合成樹脂のことです。正式には「合成高分子化合物」と呼ばれています。

熱を加えることで自由に形を変えられる特性があるため、容器や包装材、家電製品、自動車部品など、私たちの生活のあらゆる場面で使用されています。軽くて丈夫、加工しやすく腐食にも強いという優れた特徴を持っているんですね。

代表的なものには、ペットボトルに使われるPET(ポリエチレンテレフタラート)、レジ袋に使われるポリエチレン、食品容器に使われるポリプロピレンなどがあります。

廃プラスチックとは

廃プラスチックとは、使用後に廃棄されたプラスチック製品のことを指します。使い終わったペットボトルや食品トレイ、ビニール袋などが該当するんです。

また、製造過程で出るプラスチックの破片や梱包材なども廃プラスチックに含まれます。企業の商品製造時に発生するプラスチックごみや、従業員が使った弁当容器なども全て廃プラスチックとして分類されるんですよ。

廃プラスチックの多くはリサイクルされて再生品や燃料として有効活用されていますが、適切に処理されないと環境汚染の原因となってしまいます。

両者の違い

プラスチックと廃プラスチックには、定義から処理方法まで明確な違いがあります。

使用段階によって変わる

プラスチックは製品の素材として新たに使用される合成樹脂のことです。一方、廃プラスチックは使用後に不要になって廃棄されたプラスチック製品を指します。

つまり、プラスチックは「これから使われる材料」であり、廃プラスチックは「役目を終えた製品」という位置づけなんです。工場で製造されている段階ではプラスチック、消費者が使い終わった段階で廃プラスチックになるというわけですね。

この区別は法律上でも重要で、廃棄物処理法では廃プラスチックを産業廃棄物の一種として明確に定義しています。

処理方法の違い

プラスチックは製品の素材として、射出成形や押出成形などの加工を経て様々な製品に生まれ変わります。製造工程で厳密な品質管理のもと加工されるんですね。

一方、廃プラスチックはリサイクル、焼却、埋立処分などの方法で適切に処理されます。リサイクルされる場合は、回収・分別・洗浄・粉砕といった工程を経て再生原料となります。

処理の際には環境への影響も考慮しなければなりません。適切に処理されないと海洋汚染や土壌汚染の原因になってしまうため、法律に基づいた正しい処理が求められているんです。

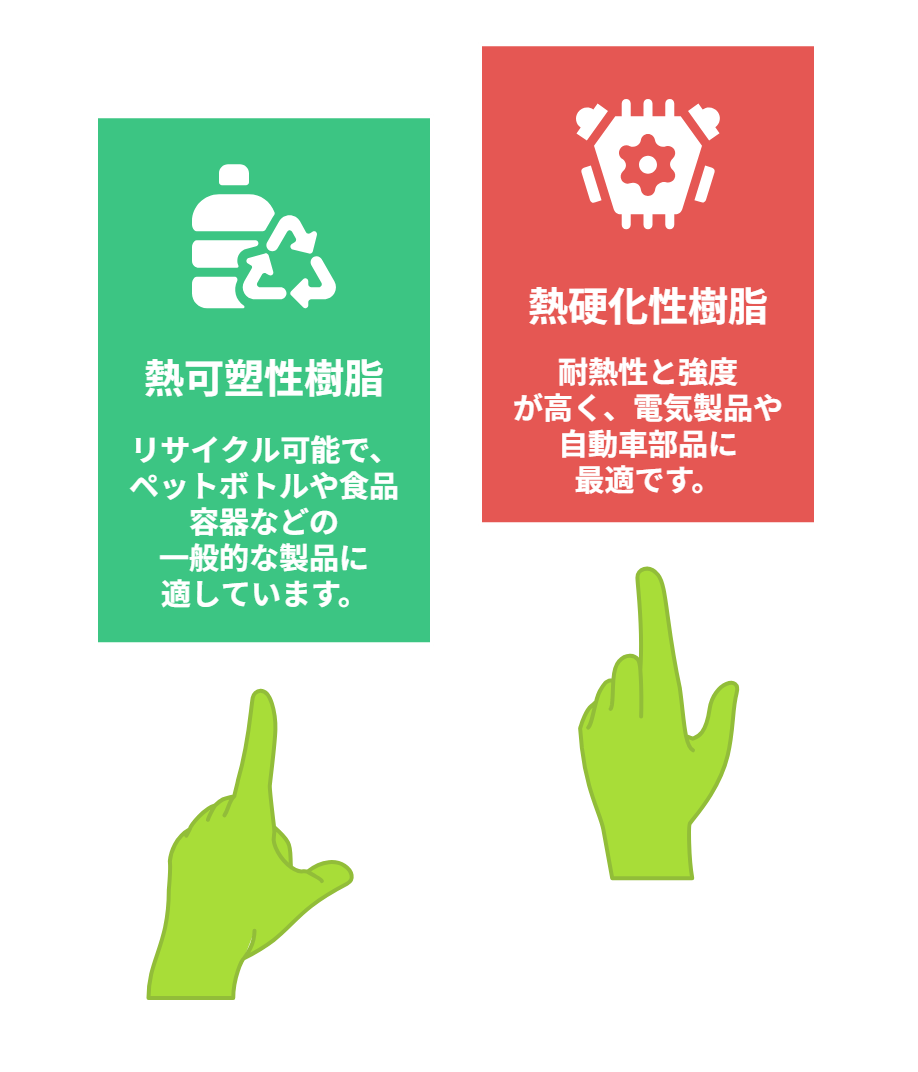

プラスチックの種類

プラスチックは大きく分けて2つの種類に分類され、それぞれ異なる特性を持っています。

熱可塑性樹脂

熱可塑性樹脂は、加熱すると柔らかくなり、冷却すると固まる性質を持つプラスチックです。チョコレートのように何度でも溶かして固めることができるんですね。

代表的なものは以下になります。

ポリエチレン(PE)

ポリプロピレン(PP)

ポリスチレン(PS)

PET樹脂

これらの樹脂

この性質のおかげで再利用しやすく、リサイクルに適しているのが大きな特徴です。ペットボトルや食品容器、レジ袋など、身近な製品の多くが熱可塑性樹脂でできています。

熱硬化性樹脂

熱硬化性樹脂は、加熱すると化学反応を起こして硬化し、一度固まると再び溶かすことができないプラスチックです。クッキーやパンケーキのようなイメージですね。

主な種類は以下になります。

エポキシ樹脂

フェノール樹脂

メラミン樹脂

ポリウレタン

シリコーン樹脂

耐熱性や強度に優れているため、電気製品の部品や自動車部品、建材などに使用されています。ただし再成形できないため、熱可塑性樹脂に比べてリサイクルが難しいという課題があります。

主な製品例

プラスチック製品は用途によって使い分けられています。ポリエチレンはレジ袋や洗剤容器に、ポリプロピレンは自動車部品や食品容器に使われているんです。

PET樹脂は透明性が高いため飲料用ボトルに最適です。ポリスチレンは発泡スチロールとして断熱材や緩衝材に利用されています。

熱硬化性樹脂では、エポキシ樹脂が接着剤や塗料に、メラミン樹脂が食器や化粧板に使用されています。このように、それぞれの特性を活かした製品づくりが行われているんですね。

廃プラスチックの分類

廃プラスチックは排出される場所や状況によって、大きく2つに分類されます。

一般廃棄物

一般廃棄物の廃プラスチックは、主に家庭から排出されるプラスチックごみのことです。使用済みのペットボトルや食品トレイ、レジ袋などが該当します。

各自治体のルールに従って分別し、指定された日に出すことになっています。自治体によっては「容器包装プラスチック」として分別回収し、リサイクルに回しているところもあるんですよ。

一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。そのため、私たち住民は自治体が定めた分別ルールを守って排出することが大切なんです。

産業廃棄物

産業廃棄物の廃プラスチックは、事業活動に伴って排出されるものを指します。工場の製造過程で出るプラスチック片や、建設現場の廃材などが該当するんです。

飲食店や事務所から出るプラスチックごみも、事業活動から発生したものは産業廃棄物として扱われます。従業員が使った弁当容器やボールペンなども含まれるんですね。

産業廃棄物の処理責任は排出した事業者にあります。認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して、適切に処理しなければなりません。

見分け方のポイント

一般廃棄物か産業廃棄物かの判断は、「事業活動に伴って生じたかどうか」がポイントです。同じペットボトルでも、家庭で飲んだものは一般廃棄物、会社で飲んだものは産業廃棄物になります。

また、容器包装プラスチックと製品プラスチックの見分け方も重要です。商品を入れる容器や包装は容器包装プラスチック、商品そのもの(おもちゃや文具など)は製品プラスチックとして分類されるんです。

プラマークがついているものは容器包装プラスチックの目印です。このマークを確認することで、正しく分別できるようになりますよ。

リサイクルの種類

廃プラスチックのリサイクルには3つの方法があり、それぞれ特徴が異なります。

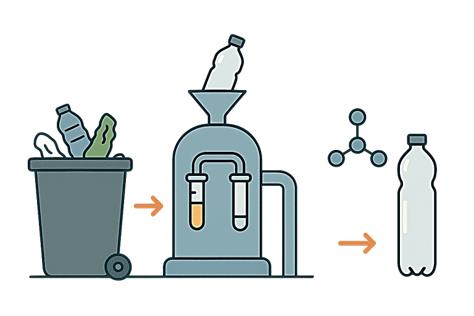

マテリアル方式

マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを原料に戻して新しいプラスチック製品を作る方法です。物質としてそのまま再利用できるため、最も理想的なリサイクル方法とされています。

回収された廃プラスチックは、選別・洗浄・粉砕・溶融といった工程を経て再生原料になります。この再生原料から、ベンチやフェンス、土木シート、文具などが作られるんです。

ただし、異物が混ざっていたり汚れがひどかったりすると、再生品の品質が低下してしまいます。そのため、排出時にきれいに洗って分別することが重要なんですね。

ケミカル方式

ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的に分解して、化学原料や燃料として再利用する方法です。分子レベルまで分解するため、品質の高い再利用が可能なんです。

主な技術は以下になります。

油化技術

ガス化技術

高炉還元剤化

コークス炉化学原料化

モノマー化技術

汚れたプラスチックでも処理できるのがメリットですが、処理にコストがかかるのが課題です。技術開発が進めば、今後さらに普及していくことが期待されています。

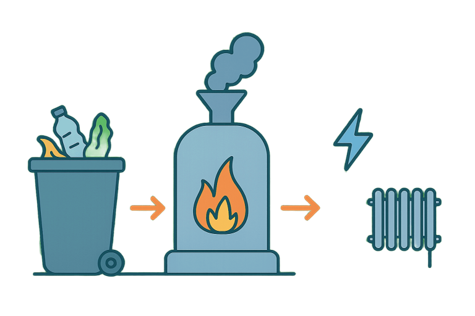

サーマル方式

サーマルリサイクルは、廃プラスチックを燃焼させた時に発生する熱エネルギーを回収して利用する方法です。発電や温水プールの加温などに活用されているんですよ。

プラスチックは石油由来のため発熱量が高く、紙類の約3倍のエネルギーを得ることができます。分別が難しい混合プラスチックでも処理できるのが利点です。

ただし、燃焼時にCO2が発生するため、ヨーロッパではリサイクルとして認めていない国もあります。日本でもマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの比率を高めていくことが求められているんです。

環境への影響

廃プラスチックの不適切な処理は、深刻な環境問題を引き起こしています。

海洋汚染の現状

現在、世界の海には約1億5,000万トンものプラスチックごみが存在していると推定されています。さらに毎年800万トンもの新たなプラスチックごみが海に流れ込んでいるんです。

このままのペースで流出が続くと、2050年には海のプラスチックごみの重量が魚の重量を上回るという試算もあります。海岸に漂着するペットボトルや発泡スチロールは、私たちが陸地で排出したものが原因なんですね。

海洋プラスチックごみの約8割は陸地から流出したものです。道端にポイ捨てされたごみが雨で川に流され、最終的に海にたどり着いてしまうんですよ。

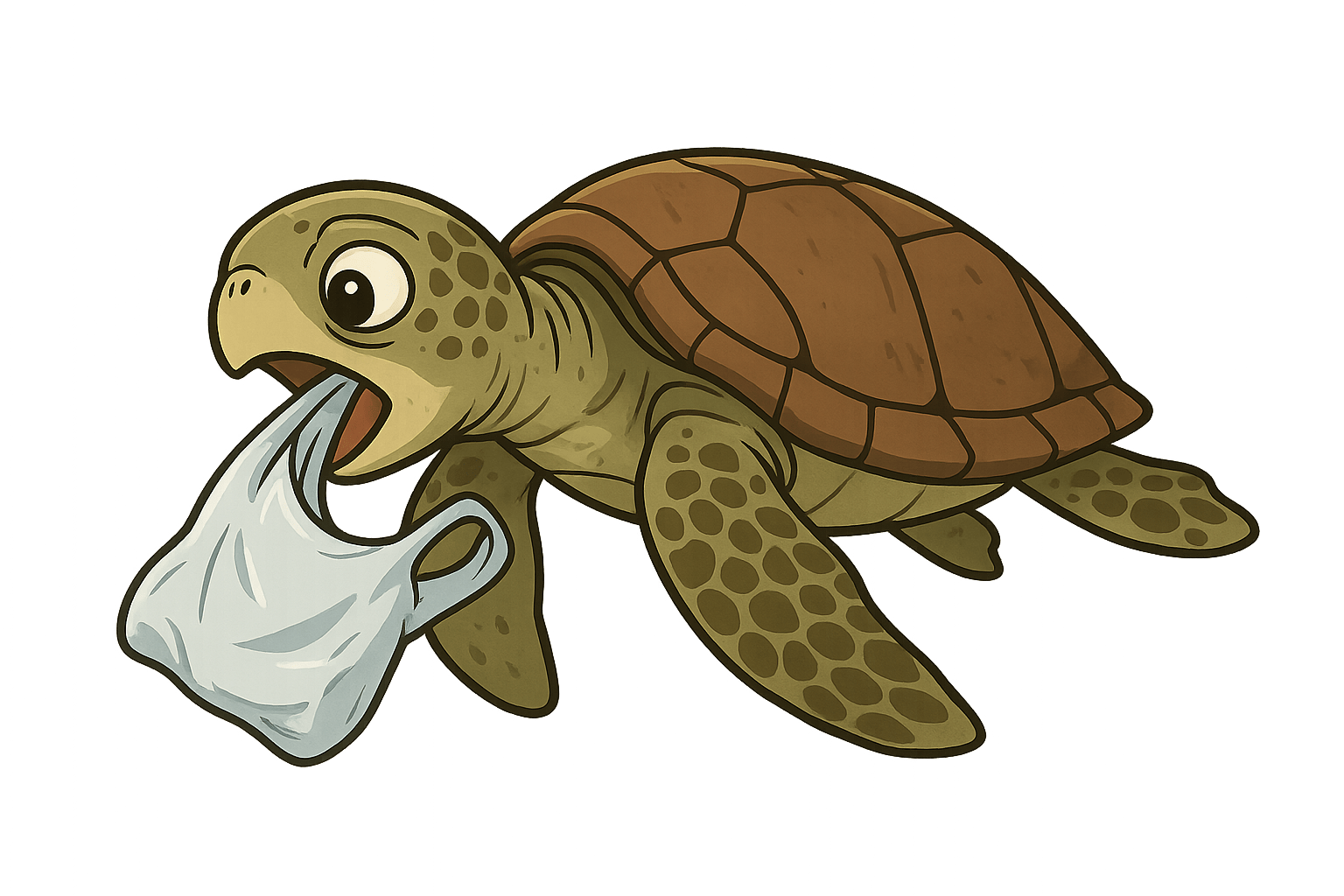

生態系への影響

海に流出したプラスチックごみは、海洋生物に深刻な影響を与えています。ウミガメがビニール袋をクラゲと間違えて食べたり、海鳥がプラスチック片を魚と間違えて飲み込んだりする事例が後を絶ちません。

プラスチックは体内で消化されないため、内臓を傷つけたり腸閉塞を起こしたりして、多くの生物が命を落としています。漁網に絡まって泳げなくなる事故も頻発しているんです。

また、5mm以下に細かくなったマイクロプラスチックが食物連鎖を通じて生態系全体に広がっています。最終的には人間の体内にも取り込まれる可能性が指摘されているんですよ。

地球温暖化との関係

プラスチックの製造や焼却処理では、温室効果ガスであるCO2が大量に発生します。プラスチックは石油を原料としているため、製造から廃棄までの過程で地球温暖化に影響を与えているんです。

また、プラスチックの大量生産により石油資源の枯渇も懸念されています。限りある資源を大切に使うためにも、リサイクルの推進が重要なんですね。

生分解性プラスチックやバイオプラスチックなど、環境負荷の少ない新素材の開発も進んでいます。こうした取り組みにより、地球温暖化への影響を減らしていく必要があるんです。

処理時の注意点

廃プラスチックを正しく処理するために、押さえておきたいポイントがあります。

分別の重要性

廃プラスチックを処理する際は、他のごみが混ざらないようきちんと分別することが大切です。生ごみや紙類が混入していると、リサイクル処理ができなくなってしまいます。

また、プラスチックの種類ごとに分別することも重要なんです。ペットボトル、食品トレイ、レジ袋など、素材によって適したリサイクル方法が異なるためです。

正しく分別することで再資源化の質が高まり、環境保護やSDGsの推進にもつながります。一人ひとりの分別意識が、循環型社会の実現に貢献するんですね。

汚れの処理方法

リサイクルに出す前には、容器に付いた汚れをきれいに洗い流すことが必要です。食品や飲料の残りかすが付いていると、リサイクル品の品質が落ちてしまうんですよ。

洗浄の手順は以下になります。

中身を使い切る

水で軽くすすぐ

汚れを落とす

水気を切る

乾燥させる

ただし、洗っても汚れが落ちにくいものは無理に洗わず、可燃ごみとして出すのが適切です。過度に水を使うことも環境負荷になってしまうため、バランスを考えることが大切なんですね。

業者選びのコツ

企業が産業廃棄物として廃プラスチックを処理する場合、信頼できる処理業者を選ぶことが重要です。不正な処理を行う業者に依頼すると、依頼した企業が罰則の対象になってしまうんです。

廃棄物処理法では、不適切な処理に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、必ず許可を持った業者を選ばなければなりません。

極端に安い料金で処理を引き受けている業者や、処理状況の公開をしていない業者は避けましょう。実績や評判を確認し、適切な処理を行っている業者を選ぶことが大切です。

関連する法律

廃プラスチックの処理には、いくつかの重要な法律が関わっています。

廃棄物処理法

廃棄物処理法は、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。廃プラスチック類を産業廃棄物の一種として定義し、適切な処理方法を定めているんです。

この法律では、事業者が排出した廃プラスチックは事業者自身の責任で処理することが義務付けられています。無許可の業者への委託や不法投棄は厳しく罰せられるんですよ。

また、マニフェスト制度により、廃棄物が適正に処理されたかを確認する仕組みも整備されています。この制度が循環型社会の基盤となっているんです。

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法は、容器や包装のリサイクルを促進するための法律です。消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割を分担して、リサイクルを推進する仕組みになっているんですね。

消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という役割分担です。ペットボトルや食品トレイなどの容器包装には、この法律が適用されています。

2022年4月からは「プラスチック資源循環促進法」も施行され、使い捨てプラスチック製品の削減やリサイクルの取り組みがさらに強化されているんです。

バーゼル条約

バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する国際条約です。2021年の法改正により、リサイクルに適さない汚れた廃プラスチックの輸出入が規制対象に追加されました。

これまで日本は大量の廃プラスチックを中国や東南アジアに輸出していましたが、これらの国々が輸入規制を強化したため、国内での適正処理が急務となっているんです。

ただし、異物が混入していない清潔な廃プラスチックや、フレーク状に加工されたものなど、一定の条件を満たせば輸出は可能です。国内リサイクル技術の向上が求められているんですね。

日本の現状

日本における廃プラスチックの状況を、具体的な数字とともに見ていきましょう。

排出量の推移

日本国内では、2022年に年間約823万トンのプラスチックが廃棄されています。このうち一般系廃プラスチックが約410万トン、産業系廃プラスチックが約413万トンという内訳です[1]。

過去と比較すると、プラスチック廃棄物の総量は横ばい傾向にあります。ただし、レジ袋の有料化やペットボトルの軽量化など、削減に向けた取り組みの効果も見られるんですよ。

一人当たりの容器包装プラスチック廃棄量は、アメリカに次いで世界で2番目に多いという課題があります。私たち一人ひとりが使用量を見直す必要があるんですね。

リサイクル率

2022年の日本の廃プラスチック有効利用率は約87%に達しています。その内訳は、サーマルリサイクルが約63%、マテリアルリサイクルが約22%、ケミカルリサイクルが約3%です[1]。

一見すると高いリサイクル率ですが、実は大半がサーマルリサイクルに依存しているのが実情なんです。ヨーロッパではサーマルリサイクルをリサイクルとして認めていないため、その基準で計算すると日本は約25%になってしまいます。

今後はマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの比率を高めていくことが課題となっています。物質として再利用する真のリサイクルを推進する必要があるんですね。

国際比較

OECDのデータによると、世界のプラスチック生産量は1950年から2019年の約70年間で、年間200万トンから4億6000万トンへと230倍に増加しました。2000年から2019年の間だけでも約2倍に増加しており、今後も増加が予測されているんです[2]。

国連環境計画の2018年の報告書によると、世界127か国以上がレジ袋や発泡スチロール製品に何らかの規制を施しています[3]。特にヨーロッパを中心に多くの国々で使用禁止や制限が実施されているんですよ。

]欧州議会では2018年10月に使い捨てプラスチック製品の禁止法案を可決し、2021年7月から施行されました[4]。日本も2020年7月からレジ袋の有料化がスタートしています。G20大阪サミットで共有された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」では、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指しており、さらなる取り組みが必要なんです。

まとめ

プラスチックと廃プラスチックの違い、そして処理方法について詳しく見てきました。プラスチックは私たちの生活に欠かせない便利な素材ですが、使い終わった後の廃プラスチックをどう扱うかが、環境の未来を左右する重要な課題となっています。

日本の廃プラスチックリサイクル率は87%と高い数字ですが、その多くがサーマルリサイクルに依存しているのが現状です。物質として再利用するマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルを増やしていくことが、これからの課題なんです。

海洋プラスチック問題や地球温暖化への影響を考えると、私たち一人ひとりの行動が大切になってきます。正しい分別、容器の洗浄、使い捨て製品の削減など、身近なところから始められることがたくさんあるんですよ。

企業や自治体の取り組みも活発になっていますが、それを支えるのは私たち消費者の意識です。今日からできることを一つずつ実践して、美しい地球を次の世代に残していきましょう。あなたの小さな行動が、大きな変化につながっていくんです。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。