皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「廃プラスチックの処分方法」です。会社や工場から出るプラスチックごみ、どうやって捨てればいいか困っていませんか?

実は廃プラスチックは、普通のゴミとは違って産業廃棄物として処分する必要があるんです。間違った捨て方をすると法律違反になってしまうこともありますよね。でも安心してください!本記事では、廃プラスチックの正しい処分方法について、初心者でも分かるように詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

① 廃プラスチックって何?基本を知ろう

② 廃プラスチックの種類を覚えよう

③ 産業廃棄物の正しい処分方法

④ 廃プラスチック処分費用はいくら?

⑤ マニフェスト制度を分かりやすく解説

⑥ 廃プラスチック処分で気をつけること

⑦ 法律を守って処分するには

⑧ 廃プラ処理業者の選び方

⑨ 廃プラスチック問題の今

廃プラスチックって何?基本を知ろう

まずは廃プラスチックの基本について、分かりやすく説明していきますね。

廃プラスチックとは何か

廃プラスチックとは、使い終わったプラスチック製品のことです。ペットボトル、包装材、コンテナ、ビニール袋など、私たちの身の回りにはたくさんのプラスチック製品がありますよね。これらが不要になったとき、それが廃プラスチックと呼ばれるんです。でも、ただのゴミではありません。実は法律でしっかりと処分方法が決められているんですよ。

家庭と事業所の違い

廃プラスチックには大きく分けて2つの種類があります。一般系廃プラスチックと産業系廃プラスチックです。一般系は家庭から出るもので、自治体が回収してくれるんです。でも産業系は違います。

会社や工場から出るプラスチックごみは、事業活動で出たものなので産業廃棄物として扱われます。つまり、普通のゴミとは処分方法が全然違うということなんですね。

会社から出る廃プラの例

事業所から出る廃プラスチックの具体例を見てみましょう。製造業なら機械部品や包装材、オフィスなら文房具やOA機器の部品、飲食店なら食品容器やレジ袋などがあります。

また、従業員が食べたお弁当の容器やペットボトルも、事業所から出れば産業廃棄物になるんです。これ、意外と知らない人が多いんですよね。家庭で捨てるときと同じ感覚でいると、法律違反になってしまう可能性があります。

廃プラスチックの種類を覚えよう

次に、廃プラスチックにはどんな種類があるのか、詳しく見ていきましょう。

よく見る5つの種類(PET・PP・PS・PVC・ABS)

プラスチックには色々な種類がありますが、特によく見かけるのが以下の5つです。

PET(ペットボトル)

PP(ポリプロピレン)

PS(ポリスチレン)

PVC(塩化ビニル)

ABS(エービーエス樹脂)

PETはペットボトルでおなじみですね。PPはお弁当の容器やキャップに使われています。PSは発泡スチロールやCDケース、PVCは配管や床材、ABSは家電製品やおもちゃに使われているんです。それぞれ特徴が違うので、処分方法も変わってくるんですよ。

形や大きさでの分け方

廃プラスチックは形や大きさでも分類されます。フィルムのように薄いもの、ボトルのような容器、発泡スチロールのような発泡体、固い板状のものなど様々です。細かく砕かれた破片もあれば、大きなコンテナのようなものもあります。

また、繊維状になったものや液状のものもあるんです。形が違うと、リサイクルの方法も変わってくるので、最初に分別することがとても大切になってきます。

きれいさで決まる処分方法

廃プラスチックの処分方法は、どれだけきれいかによって大きく変わります。汚れていないプラスチックは、リサイクルして新しい製品に生まれ変わることができるんです。

でも、食べ物の汚れがついていたり、油がついていたりすると、リサイクルが難しくなります。そうなると、燃やしてエネルギーにするか、最終的には埋め立て処分になってしまうこともあるんです。だからこそ、出すときにできるだけきれいにしておくことが重要なんですね。

産業廃棄物の正しい処分方法

ここからは、廃プラスチックをどうやって処分するのか、具体的な方法を説明しますね。

リサイクルして再利用する方法

マテリアルリサイクルという方法があります。これは廃プラスチックを溶かして、新しいプラスチック製品に作り直す方法なんです。ペットボトルがペットボトルに生まれ変わったり、プランターやベンチになったりします。

でも、この方法を使うには、プラスチックがきれいで、同じ種類のものが集まっている必要があります。また、何度もリサイクルすると品質が落ちてしまうという問題もあるんです。それでも、資源を大切に使える一番良い方法だと言えますね。

化学処理で原料に戻す方法

ケミカルリサイクルという処分方法もあります。これは廃プラスチックを化学的に分解して、元の原料に戻す方法です。高温で熱したり、特別な薬品を使ったりして、プラスチックを石油のような状態に戻すんです。

そうすることで、また新しいプラスチックを作る材料として使えるようになります。汚れがついていても処理できるのが大きなメリットです。ただし、特別な設備が必要で、コストが高くなりがちなのが課題ですね。

燃やして熱エネルギーにする方法

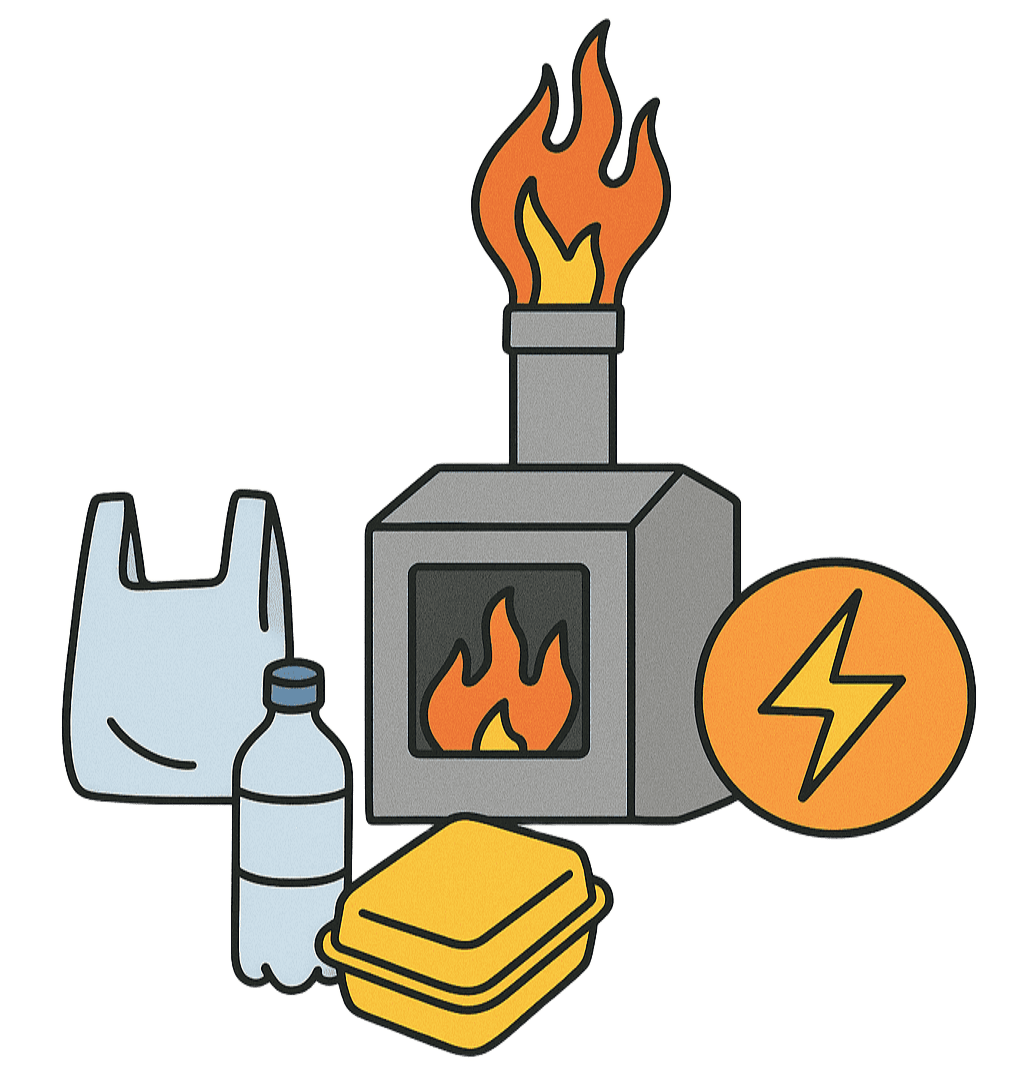

サーマルリサイクルという方法では、廃プラスチックを燃やして熱エネルギーとして利用します。プラスチックは石油から作られているので、燃やすとたくさんの熱が出るんです。その熱で発電したり、温水を作ったりできます。

日本では現在、この方法が一番多く使われているんですよ。分別が難しいプラスチックでも処理できるし、確実にエネルギーとして回収できるのがメリットです。でも、燃やすときに二酸化炭素が出てしまうのが環境への課題ですね。

廃プラスチック処分費用はいくら?

気になる処分費用について、詳しく見ていきましょう。実際にいくらかかるのでしょうか。

1kgあたりの料金相場(30~110円)

廃プラスチックの処分費用は、1kgあたり30円から110円くらいが相場になっています。幅が広いのは、プラスチックの種類や状態、処分方法によって料金が変わるからなんです。きれいで分別されているものは安く、汚れていて混ざっているものは高くなります。

また、処理業者によっても料金設定が違うんですよ。大体の目安として、50円前後と考えておけば良いでしょう。ただし、運搬費や手数料が別途かかることもあるので、見積もりを取るときは総額を確認することが大切です。

地域で変わる処分料金

処分料金は地域によってもかなり違います。東京や大阪などの都市部では処分場が少ないので、料金が高くなりがちです。一方、地方では比較的安く処分できることが多いんです。

また、海に近い地域では運搬費が安くなったり、工業地帯では処理施設が充実していて料金が安定していたりします。自分の会社がある地域の相場を調べておくことが重要ですね。複数の業者に見積もりを依頼して、比較検討することをおすすめします。

なぜ処分費用が上がっているのか

実は、廃プラスチックの処分費用は年々上がっているんです。大きな理由は、中国が2017年に廃プラスチックの輸入を停止したことです。それまで日本は大量の廃プラスチックを中国に輸出していたんですが、それができなくなりました。

その結果、国内で処分しなければならない量が急増したんです。さらに、東日本大震災などの災害で処分場の容量が不足していることも影響しています。需要と供給のバランスが崩れて、料金が上がってしまっているのが現状なんですね。

マニフェスト制度を分かりやすく解説

廃プラスチックを処分するときに必要な「マニフェスト」について説明しますね。

マニフェストって何?

マニフェストとは、産業廃棄物管理票のことです。簡単に言うと、ゴミがちゃんと処分されたかを追跡するための書類なんです。どんなゴミを、どこの業者に、いつ渡したかを記録します。

そして、その業者がちゃんと処分完了の報告をしてくれることで、適正に処理されたことが分かるシステムになっています。これは不法投棄を防ぐためにとても重要な制度なんですよ。紙の伝票を使う方法と、電子データでやり取りする方法があります。

いつ作る?いつまで保管?

マニフェストは、廃プラスチックを業者に渡すときに必ず作成します。7枚つづりになっていて、業者に渡すときに一緒に渡すんです。その後、処理が完了するたびに業者から伝票が返ってきます。

最終的に全部の処理が終わったことを確認できるまで、だいたい6ヶ月くらいかかることもあります。そして、この伝票は5年間保管しなければいけません。税務署の帳簿と同じように、きちんと整理して保管しておく必要があるんです。

守らないとどうなる?

マニフェストの制度を守らないと、法律違反になってしまいます。具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い処罰があるんです。

「マニフェストを出さなかった」

「嘘の内容を書いた」

「保管義務を守らなかった」

「報告をしなかった」

などが違反になります。また、会社としての信用も失ってしまいますし、取引先との関係にも影響が出る可能性があります。面倒に感じるかもしれませんが、必ず守らなければいけない重要なルールなんですね。

廃プラスチック処分で気をつけること

実際に廃プラスチックを処分するときの注意点を詳しく説明していきますね。

正しい分別のやり方

廃プラスチックを出すときは、正しく分別することがとても大切です。まず、プラスチックの種類ごとに分けましょう。ペットボトル、発泡スチロール、硬いプラスチックなど、できるだけ細かく分けることで、リサイクルしやすくなります。

また、金属やガラス、紙などの異物が混ざらないよう注意してください。分別の方法については以下になります。

材質別に分ける

色別に分ける

大きさ別に分ける

汚れを落とす

異物を取り除く

正しい分別をすることで、処分費用を安く抑えることができるし、環境にも優しい処分ができるんです。最初は手間に感じるかもしれませんが、慣れてくれば効率よくできるようになりますよ。

水に濡らしてはいけない理由

廃プラスチックを水に濡らしてしまうと、色々な問題が起こります。まず、重量が増えてしまうので、処分費用が高くなってしまいます。また、プラスチック同士がくっついてしまって、分別作業が難しくなることもあります。

さらに、カビや雑菌が繁殖しやすくなって、衛生面でも問題になるんです。リサイクルする際も、乾燥させる工程が必要になって、余計なコストがかかってしまいます。保管するときは、屋根のある場所に置いたり、シートをかけたりして、雨に濡れないよう気をつけましょう。

安心できる業者の見つけ方

信頼できる処理業者を選ぶことは、とても重要です。まず、産業廃棄物処理業の許可証を持っているかを確認しましょう。許可証には有効期限があるので、それもチェックしてください。また、処理施設を見学させてもらったり、実際にどんな処理をしているかを説明してもらったりすることも大切です。

料金があまりにも安すぎる業者は、不法投棄をしている可能性もあるので注意が必要ですね。口コミや評判も参考にして、長く付き合える業者を選びましょう。

法律を守って処分するには

廃プラスチックの処分に関する法律について、押さえておくべきポイントを説明します。

廃棄物処理法とは何か

廃棄物処理法は、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という名前です。この法律は、ゴミの適正な処理を確保して、生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

産業廃棄物の定義、処理方法、業者の許可制度、マニフェスト制度など、廃棄物に関する基本的なルールが全て決められているんです。この法律を守らないと、重い罰則が科せられることもあります。会社で廃棄物を扱う人は、必ず知っておかなければいけない法律ですね。

会社の責任について

廃棄物処理法では、「排出事業者責任」という考え方があります。これは、ゴミを出した会社が最後まで責任を持つという意味なんです。つまり、処理業者に委託したとしても、会社の責任がなくなるわけではありません。もし委託した業者が不法投棄をしてしまった場合、依頼した会社も責任を問われることがあるんです。

だからこそ、信頼できる業者を選ぶことがとても重要になってきます。また、マニフェストできちんと処理状況を確認することも、会社の責任の一部なんですね。

契約書の大切さ

処理業者と契約を結ぶときは、きちんとした契約書を作成することが法律で義務付けられています。契約書には、処理する廃棄物の種類、処理方法、料金、処理場所などを詳しく書かなければいけません。

口約束だけでは法律違反になってしまうんです。また、契約書は定期的に見直しをして、法律の改正に対応する必要もあります。面倒に感じるかもしれませんが、トラブルを避けるためにも、しっかりとした契約書を作ることが大切ですね。

廃プラ処理業者の選び方

良い処理業者を選ぶためのポイントをまとめて紹介しますね。

許可証をチェックしよう

処理業者を選ぶときは、まず許可証の確認が必須です。産業廃棄物収集運搬業許可と処分業許可の両方を持っているかチェックしましょう。許可証の確認方法については以下になります。

許可証の写しを見せてもらう

有効期限を確認する

対象品目を確認する

処理能力を確認する

優良認定業者かどうか

特に優良認定業者は、環境省が認めた信頼性の高い業者なので、安心して依頼できます。許可証は5年ごとに更新されるので、期限切れになっていないかも必ず確認してくださいね。

複数社から見積もりを取る

料金やサービス内容を比較するために、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。安すぎる業者は不法投棄のリスクがあるし、高すぎる業者は適正価格ではない可能性があります。

見積もりを比較するときは、処分費用だけでなく、運搬費、マニフェスト発行手数料、その他の費用も含めた総額で判断することが大切です。また、緊急時の対応や、定期回収のサービスなども比較ポイントになりますね。

悪質業者を避ける方法

悪質な業者に騙されないよう、注意すべきポイントがあります。まず、飛び込み営業で「安く処分します」と言ってくる業者は要注意です。また、許可証を見せたがらない、処理場所を教えたがらない、契約書を作りたがらない業者も避けた方が良いでしょう。

料金があまりにも安すぎる場合も、不法投棄をしている可能性があります。信頼できる業者は、しっかりとした説明をしてくれるし、質問にも丁寧に答えてくれるものです。

廃プラスチック問題の今

現在の廃プラスチックを取り巻く環境について、知っておくべき現状をお話しします。

海外に送れなくなった影響

2017年に中国が廃プラスチックの輸入を禁止してから、日本の廃棄物業界は大きな変化を迫られています。それまで年間100万トン以上の廃プラスチックを中国に輸出していたんです。でも、中国の環境政策の変更で、突然輸出できなくなりました。

その後、東南アジアの国々に輸出先を変えましたが、それらの国々も次々と輸入規制を始めています。結果として、国内で処理しなければならない廃プラスチックが急激に増えて、処分費用の高騰につながっているんです。

日本の処分場が足りない

国内で処理する量が増えたにも関わらず、処分場の数は限られています。特に首都圏では新しい処分場を作ることが難しく、既存の施設に負担が集中している状況です。

また、東日本大震災や熊本地震などの災害で発生した廃棄物の処理も重なって、処分場の容量不足が深刻になっています。この状況は今後も続くと予想されているので、処分費用はしばらく高い水準で推移する可能性が高いんです。

環境への悪い影響

廃プラスチックの問題は、環境にも大きな影響を与えています。海に流れ出たプラスチックごみは、マイクロプラスチックとなって海洋生物に取り込まれ、食物連鎖を通じて人間にも影響を与える可能性があります。

また、適切に処理されずに焼却されたプラスチックからは、有害物質が発生することもあります。地球温暖化の観点からも、プラスチックの製造や廃棄に伴うCO2の排出は無視できない問題になっています。

まとめ

最後に、これまでの内容をまとめて、今後の展望についてお話しします。

ルールを守ることの大切さ

廃プラスチックの処分は、単なるゴミ捨てではありません。法律に基づいた適正な処理が求められているんです。マニフェスト制度を守り、許可を持った業者に委託し、契約書をきちんと作成することで、会社としての責任を果たすことができます。

これらのルールは面倒に感じるかもしれませんが、環境を守り、持続可能な社会を作るために必要不可欠なものなんですね。

これからどうなる?

今後、廃プラスチックの処理はますます重要になってきます。プラスチック資源循環促進法の施行により、企業にはより厳しい対応が求められるようになりました。一方で、リサイクル技術の進歩により、今まで処理が難しかったプラスチックもリサイクルできるようになってきています。

また、バイオプラスチックなど環境に優しい素材の開発も進んでいます。企業としては、これらの動向を注視しながら、適切な対応を続けていくことが大切ですね。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。