皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「リサイクルの3つの種類」です。ペットボトルやプラスチック容器を分別して出すときに、その後どんな処理がされているか気になったことはありませんか?

実は、リサイクルには3つの大きな種類があって、それぞれ全く違う方法で私たちの生活に戻ってくるんです。ただ「環境に良いから」というだけではもったいない!本記事では、マテリアル・ケミカル・サーマルリサイクルの違いから、それぞれのメリット・デメリットまで詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

①リサイクルって何?基本を理解しよう

②リサイクルには3つの種類がある

③【1つ目】マテリアルリサイクルとは

④【2つ目】ケミカルリサイクルとは

⑤【3つ目】サーマルリサイクルとは

⑥3つの方法を比べてみよう

リサイクルって何?基本を理解しよう

リサイクルの3つの種類を知る前に、まずはリサイクルの基本的な考え方を確認しましょう。

リサイクルとは何かを分かりやすく解説

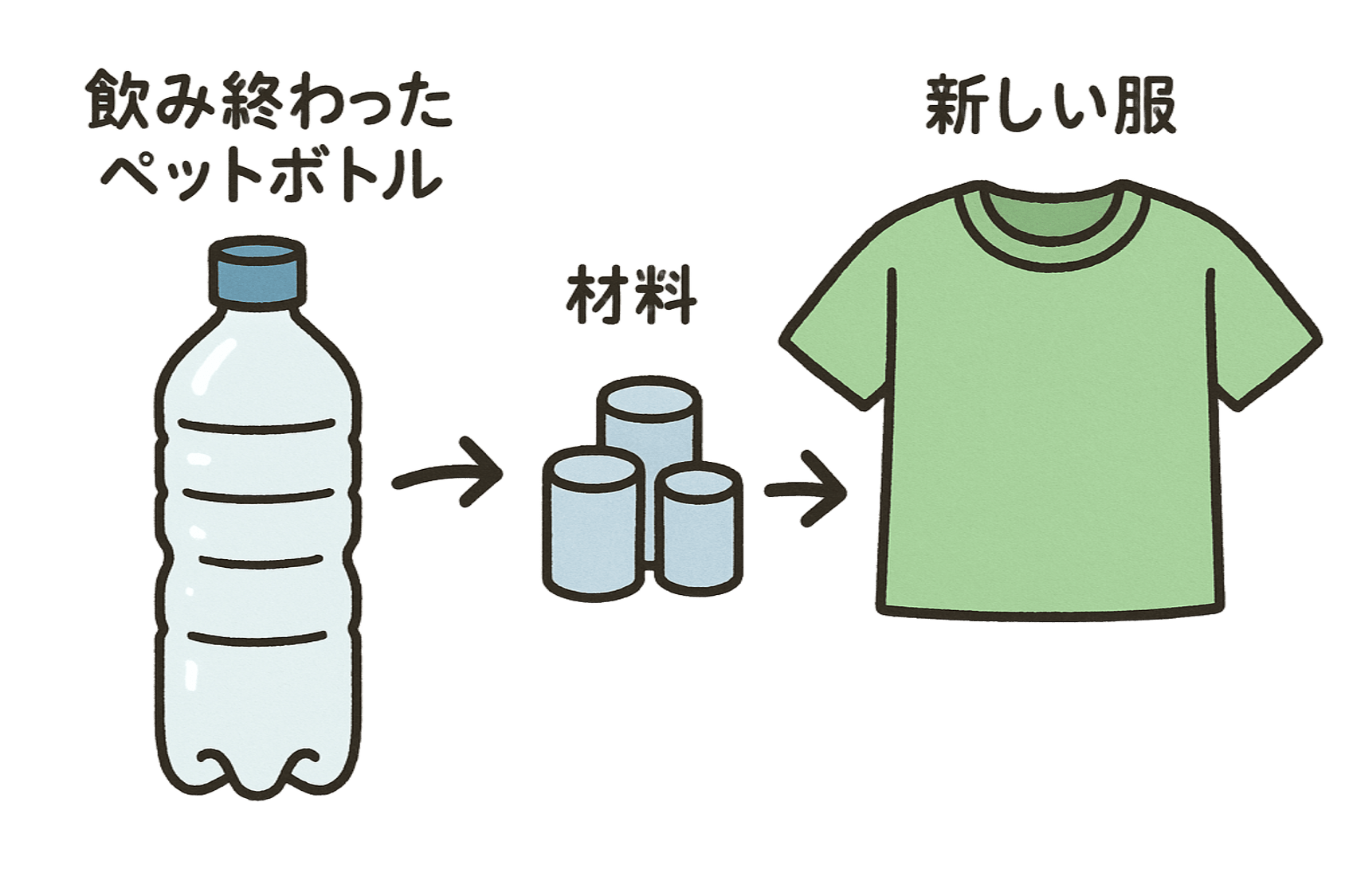

リサイクルとは、使い終わった製品や不要になった材料を回収して、新しい製品の材料やエネルギーとして再利用することです。例えば、飲み終わったペットボトルが新しい服の材料になったり、古い新聞紙がトイレットペーパーに生まれ変わったりするのがリサイクルなんですよ。

リサイクルの目的は、限りある地球の資源を有効活用し、ごみを減らすことです。単純にごみを燃やして処分するのではなく、再び価値のあるものに変える取り組みが重要になっています。現代社会では大量の製品が生産・消費されているため、循環型社会の実現には欠かせない仕組みとして注目されています。

3Rって何?リサイクルとの関係

3Rとは、Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)の頭文字を取った環境保護の基本概念です。優先順位は1位がReduce(ごみを減らす)、2位がReuse(繰り返し使う)、3位がRecycle(再資源化)となっています。つまり、リサイクルは大切ですが、まずはごみを出さない、次に長く使うことが重要なんですよ。

例えば、マイバッグを使ってレジ袋をもらわない(Reduce)、空き瓶を小物入れとして使う(Reuse)、そして最後に材料として再利用する(Recycle)という順番です。この3つがバランス良く実践されることで、持続可能な社会が実現されます。

リサイクルには3つの種類がある

それでは、リサイクルの3つの種類について、それぞれの特徴を見ていきましょう。

3つの種類を一覧で比較

リサイクルの方法は大きく分けて3種類あります。

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

サーマルリサイクル

です。マテリアルリサイクルは物理的に形を変えて新しい製品にする方法で、最もイメージしやすいリサイクルです。

ケミカルリサイクルは化学的に分解して原料レベルまで戻す方法、サーマルリサイクルは燃やして熱エネルギーとして利用する方法です。それぞれに適した材料や条件があり、1つの方法だけでは全ての廃棄物に対応できません。そのため、廃棄物の種類や状態に応じて最適な方法を選択することが重要になります。

どの方法を選ぶかの決め方

リサイクル方法の選択は、材料の状態、コスト、技術的な可能性によって決まります。きれいに分別された同じ種類の材料はマテリアルリサイクルが最適です。例えば、工場から出る単一素材のプラスチックくずなどがこれに当たります。汚れがひどかったり、複数の材料が混ざっている場合はケミカルリサイクルが適しています。

どちらの方法も技術的に困難な場合や、コストが合わない場合はサーマルリサイクル**が選択されます。重要なのは、単純焼却や埋め立てではなく、何らかの形で有効活用することです。環境負荷と経済性のバランスを考えながら最適な方法を選ぶことが求められています。

海外と日本では考え方が違う?

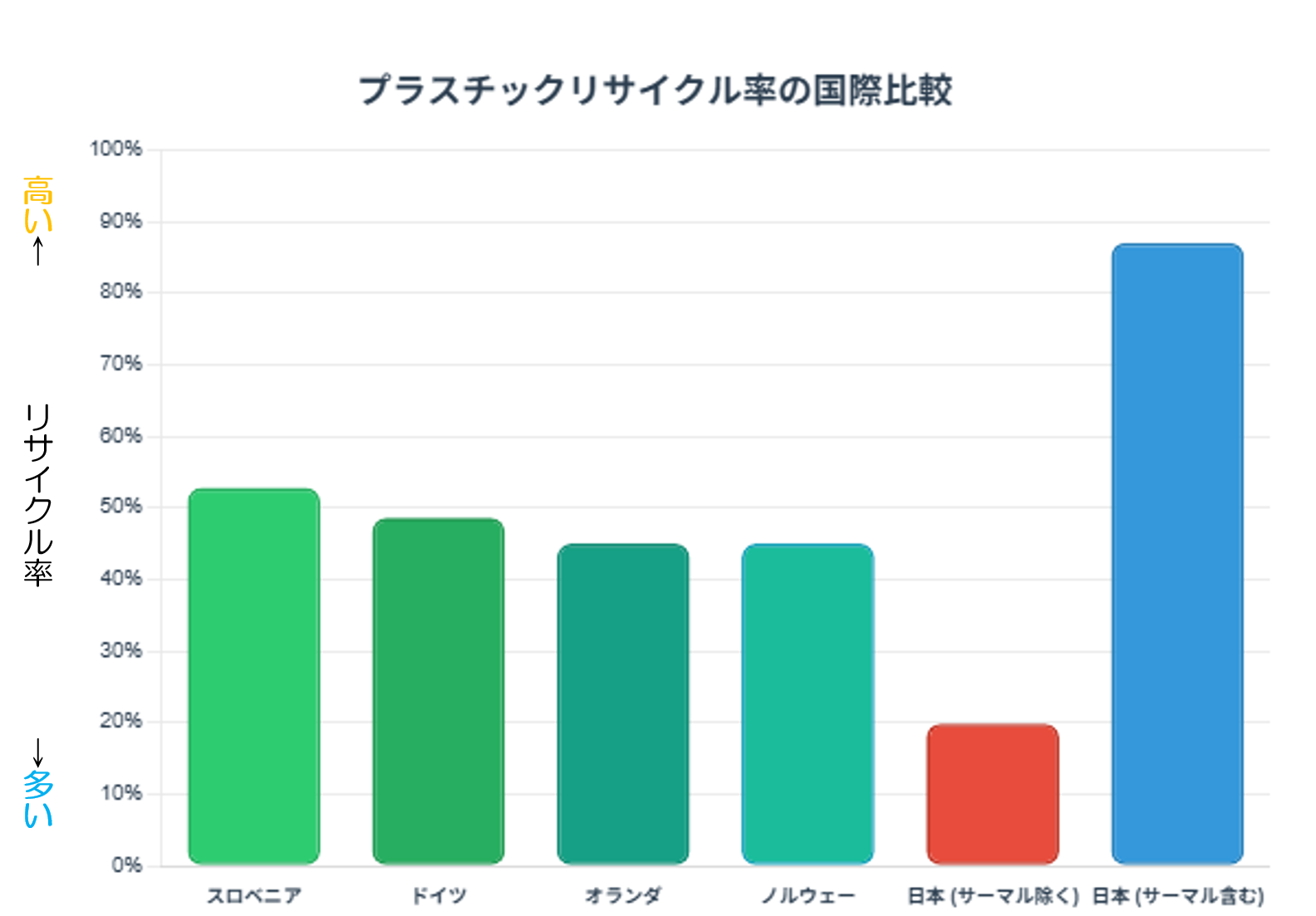

実は、海外と日本ではリサイクルの定義が大きく異なります。欧米ではサーマルリサイクルをリサイクルとして認めていません。燃やして熱を回収することは「エネルギーリカバリー」と呼び、リサイクルとは別の概念として扱っているんです。そのため、日本のプラスチックリサイクル率87%という数値も、欧米基準では約25%程度になってしまいます。

OECD諸国の中で日本のリサイクル率が低く見えるのはこのためです。ドイツやオランダなどでは50%を超えるリサイクル率を達成していますが、これはマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルだけの数値なんですよ。日本も今後は真のリサイクル率向上が課題となっています。

【1つ目】マテリアルリサイクルとは

ここからは、最も一般的なリサイクル方法であるマテリアルリサイクルについて詳しく見ていきます。

マテリアルリサイクルの意味

マテリアルリサイクルとは、廃棄物を物理的に処理して新しい製品の原料にするリサイクル方法です。「物から物へ」と覚えるとわかりやすいですね。具体的には、回収した廃棄物を洗浄・分別・粉砕・溶融などの物理的な処理を行い、再び製品として成形します。代表例は、ペットボトルから作られるフリースの衣類です。

使用済みペットボトルを細かく砕いて洗浄し、繊維状に加工することで新しい服の材料になります。また、アルミ缶から新しいアルミ缶を作ることも典型的なマテリアルリサイクルです。材料の性質を基本的に変えずに、形だけを変える点が特徴となっています。

マテリアルリサイクルのメリット

マテリアルリサイクルの最大のメリットは、新しい原料を使わずに済むため資源の節約効果が高いことです。アルミ缶の場合、新しくアルミを精錬するよりも97%ものエネルギーを節約できます。また、ペットボトルをリサイクルすることで、石油の使用量を大幅に削減できるんですよ。CO2排出量の削減効果も大きく、環境負荷を軽減できます。

さらに、リサイクル製品の品質が比較的高く保たれるため、消費者にとっても使いやすい製品を提供できます。技術的にも確立されており、安定したリサイクルシステムを構築できる点も重要なメリットです。日本では容器包装リサイクル法によって制度化されており、継続的な取り組みが可能になっています。

マテリアルリサイクルのデメリット

一方で、マテリアルリサイクルには課題も多くあります。最大の問題は、同じ種類の材料を大量に集める必要があることです。プラスチックだけでも数十種類あり、きれいに分別しなければ品質の高いリサイクル品を作れません。また、汚れや異物が混入すると品質が大幅に低下してしまいます。リサイクルを繰り返すたびに材料の性能が劣化するのも避けられない問題です。

例えば、紙は繊維が短くなるため、7回程度しかリサイクルできません。経済的なコストも高く、新しい材料を使うよりも費用がかかる場合があります。回収・運搬・選別・処理の各段階で人件費や設備費がかかり、リサイクル品の価格が高くなりがちです。

【2つ目】ケミカルリサイクルとは

次に、化学的な処理を行うケミカルリサイクルについて詳しく解説していきます。

ケミカルリサイクルの意味

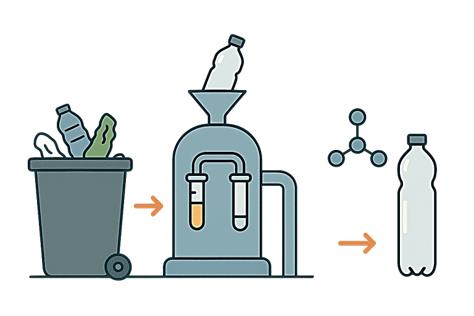

ケミカルリサイクルとは、廃棄物を化学的に分解して、原料レベルまで戻してから新しい製品を作るリサイクル方法です。化学反応を利用して分子レベルで材料を変化させるのが特徴です。代表的な方法として、プラスチックを高温で分解して油に戻す「油化」、ガス状にする「ガス化」、製鉄所で石炭の代わりに使う「高炉原料化」などがあります。

最近注目されているのが「ボトルtoボトル」という技術で、使用済みペットボトルを化学的に分解してから再びペットボトルの原料にする方法です。マテリアルリサイクルとは違って、一度原料まで戻すため、新品と同等の品質を保てるのが大きな特徴となっています。

ケミカルリサイクルのメリット

ケミカルリサイクルの最大のメリットは、元の製品と同じ品質の製品を作れることです。化学的に原料まで分解するため、汚れや異物を完全に除去でき、バージン材料と変わらない性能を実現できます。複数の種類が混ざった廃プラスチックでも処理が可能で、マテリアルリサイクルでは困難な材料も有効活用できるんですよ。

また、理論上は何度でも同じ品質でリサイクルできるため、真の循環型社会の実現に貢献できます。食品容器のように衛生面で厳しい基準が求められる用途にも使用可能です。石油化学コンビナートの既存設備を活用できるため、新たなインフラ投資を抑えられる場合もあります。

ケミカルリサイクルのデメリット

しかし、ケミカルリサイクルにも課題があります。最大の問題は、大量のエネルギーを消費することです。化学的な分解には高温・高圧の条件が必要で、多くの電力や燃料を使います。そのため、環境負荷削減効果が思ったより小さくなる場合があるんです。**技術開発と設備投資に膨大なコストがかかるのも大きな課題です。

まだ実用化されていない技術も多く、商業的に成立させるまでに時間と費用が必要です。また、有害物質が発生するリスクもあります。特に塩化ビニルなどが混入していると、処理過程で有害ガスが発生する可能性があります。現在の処理能力では需要に対応しきれないのも問題で、大規模な普及にはさらなる技術革新が求められています。

【3つ目】サーマルリサイクルとは

最後に、熱エネルギーとして活用するサーマルリサイクルについて説明します。

サーマルリサイクルの意味

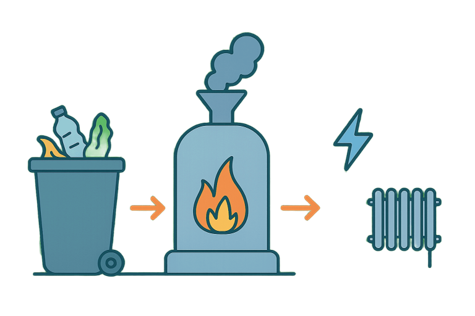

サーマルリサイクルとは、廃棄物を燃焼させて発生する熱エネルギーを回収・利用するリサイクル方法です。燃やして得られる熱を発電や暖房に活用するのが基本的な考え方です。具体的には、ごみ焼却施設での発電、固形燃料(RPF)の製造、セメント工場での燃料利用などがあります。日本のプラスチックリサイクルの約62%がサーマルリサイクルで処理されており、最も多く採用されている方法です。

マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルが困難な複合材料や汚れた廃棄物でも処理可能です。「熱回収」や「エネルギーリカバリー」とも呼ばれ、廃棄物を単純に燃やすのではなく、エネルギー源として有効活用する取り組みです。

サーマルリサイクルのメリット

サーマルリサイクルの大きなメリットは、どんな種類の廃棄物でも処理できることです。分別が困難な複合材料や、汚れがひどくて他の方法では処理できない廃棄物も燃料として活用できます。処理コストが比較的安く、大量処理が可能なのも重要な利点です。日本全国にあるごみ焼却施設を活用できるため、新たなインフラ投資を抑えられます。

発電効率が向上しており、約250万世帯分の電力を供給している実績もあります。また、埋立処分場の延命効果も大きく、最終処分量を大幅に削減できるんですよ。温水プールや地域暖房など、**地域住民に直接メリットを提供できる使い道もあり、循環型社会の実現に貢献しています。

サーマルリサイクルのデメリット

一方で、サーマルリサイクルには環境面での課題があります。燃焼によって必ずCO2が発生するため、地球温暖化への影響は避けられません。特にプラスチックは石油由来のため、燃やすと大量のCO2を排出します。有害物質の発生リスクもあり、適切な排ガス処理が必要です。また、一度燃やしてしまうと材料として再利用できないため、資源の有効活用という観点では限界があります。

国際的にはリサイクルとして認められていないのも大きな問題です。欧米では「廃棄物処理」の一種と見なされており、真のリサイクル率向上には貢献しません。長期的な持続可能性に疑問があり、化石燃料への依存を減らす目標とは矛盾する面もあります。

3つの方法を比べてみよう

ここまで見てきた3つのリサイクル方法を、様々な観点から比較してみましょう。

環境への影響はどれが一番?

環境負荷の観点から比較すると、一般的にはマテリアルリサイクルが最も環境に優しいとされています。新しい原料の採掘や製造を避けられるため、CO2排出量を大幅に削減できます。ペットボトルの場合、マテリアルリサイクルによって約42%のCO2削減効果が確認されています。ケミカルリサイクルは品質面では優秀ですが、エネルギー消費が大きいのが課題です。

しかし、汚れた材料でも処理できるため、総合的な環境効果は高い場合があります。サーマルリサイクルは直接的なCO2排出はあるものの、化石燃料の使用を代替できるメリットもあります。重要なのは、廃棄物の種類や状態に応じて最適な方法を選択することです。

コストが安いのはどれ?

経済性の面では、現状ではサーマルリサイクルが最も低コストです。既存のごみ焼却施設を活用できるため、追加投資が少なく済みます。また、大量処理が可能で効率的な運営ができるんですよ。マテリアルリサイクルは中程度のコストですが、分別・回収・処理の各段階で費用がかかります。特に人件費の割合が高く、リサイクル品の価格が新品を上回る場合もあります。

ケミカルリサイクルは最もコストが高いのが現状です。高度な技術と設備が必要で、研究開発費も含めると非常に高額になります。ただし、技術の進歩と量産効果によって将来的にはコストダウンが期待されています。**長期的には真のリサイクルである前二者への投資が重要とされています。

どんな場面で使い分ける?

リサイクル方法の使い分けは、廃棄物の種類と状態によって決まります。きれいに分別された単一素材はマテリアルリサイクルが最適です。工場から出るプラスチックくずや、回収されたアルミ缶などがこれに当たります。汚れがひどかったり複数の材料が混ざっている場合はケミカルリサイクルを選択します。食品容器や複合フィルムなどがその例です。

どちらの方法も技術的・経済的に困難な場合はサーマルリサイクルとなります。ただし、将来的には技術の進歩によって、より多くの廃棄物がマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルで処理できるようになることが期待されています。重要なのは単純焼却や埋め立てを避けることです。

日本と海外の考え方の違い

日本と海外では、リサイクルに対する考え方に大きな違いがあります。日本は「有効利用」という概念でサーマルリサイクルを重視していますが、欧米では「資源の循環」を重視してマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルに注力しています。EU諸国では廃棄物の埋め立てを法律で制限し、リサイクル率の目標値を設定して達成を義務付けています。

ドイツでは容器包装への課税制度を導入し、リサイクルしやすい包装設計を促進しているんですよ。一方、日本は焼却技術の高度化と熱回収効率の向上に力を入れてきました。今後は国際的な基準に合わせて、真のリサイクル率向上に向けた政策転換が求められています。企業にとってもESG投資の観点から重要な課題となっています。

日本のリサイクルの現状を数字で見る

統計データから、日本のリサイクルの現状と課題を具体的に把握していきましょう。

プラスチックの87%がリサイクル?

日本のプラスチック有効利用率は87%という高い数値を示していますが、この数値には注意が必要です。実は、この87%の内訳を見ると大きな偏りがあることがわかります。2022年のデータでは、マテリアルリサイクルが22%、ケミカルリサイクルが3%、サーマルリサイクルが62%となっており、3分の2近くが燃やして熱回収する方法で処理されているのが現状です。

つまり、プラスチックを新たな製品として再生する真の意味でのリサイクルは約25%にとどまり、残りの多くは焼却処理されています。欧米基準で計算すると日本のリサイクル率は約20%となり、決して高い水準ではないことがわかります。

出典: 一般社団法人プラスチック循環利用協会「2022年廃プラスチック総排出量は823万t、有効利用率は87%」

https://www.pwmi.or.jp/column/column-2358/

3つの方法の使われる割合

日本における3つのリサイクル方法の使用割合には大きな偏りがあります。2022年の廃プラスチック総排出量約823万トンの処理方法は以下の通りです。

サーマルリサイクル:62%(エネルギー回収)

マテリアルリサイクル:22%(物理的再生)

ケミカルリサイクル:3%(化学的分解・再生)

単純焼却・埋立:13%(未利用)

この数値から、日本がサーマルリサイクルに大きく依存していることがわかります。マテリアルリサイクルは一定の割合を占めていますが、ケミカルリサイクルはまだ3%と非常に少ないのが現状です。

産業系廃プラスチックの方が家庭系よりもマテリアルリサイクル率が高く、これは品質が安定しているためです。今後はケミカルリサイクルの技術開発と普及が重要な課題となっており、政府も支援策を検討しています。

出典: プラスチック製品の一般社団法人 プラスチック循環利用協会 生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況 マテリアルフロー図

https://www.pwmi.or.jp/flow_pdf/flow2019.pdfhttps://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/soso/archive/column/common/2024-0529-02

世界と比べて日本はどう?

国際比較では、日本のリサイクル率は必ずしも高くありません。環境省のデータ(2018年度)によると、日本のリサイクル率は19.9%となっています。

これに対し、ヨーロッパの主要国では:ドイツ:48.6%、 オランダ:約45%、 ノルウェー:約45%、スロベニア:52.8% このように、欧州諸国と比較すると日本は大きく後れを取っています。 ただし、これは計算方法の違いも影響しており、日本がサーマルリサイクルを含めているのに対し、欧米では含めていないことが大きな要因です。ペットボトルのリサイクル率では日本が86%と世界トップクラスですが、全体的な循環型社会への取り組みではまだ改善の余地があります。

これからの目標と課題

日本政府は2027年までにリサイクル率28%という目標を設定していますが、現在の19.5%から約8.5ポイントの向上が必要です。これを達成するためには、サーマルリサイクル依存からの脱却が不可欠です。

具体的な課題として、ケミカルリサイクル技術の普及があります。また、生分解性プラスチックの開発や、包装材の削減なども必要です。消費者の意識向上と企業の積極的な参加なくしては目標達成は困難で、社会全体での取り組みが求められています。最終処分場の残余年数が約20年と言われる中、早急な対策が必要な状況です。

まとめ

リサイクルには3つの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあることがわかりました。マテリアルリサイクルは環境負荷が小さく理想的ですが、分別の手間とコストが課題です。ケミカルリサイクルは高品質な再生が可能ですが、エネルギー消費と技術開発費が問題となっています。サーマルリサイクルは処理能力が高い一方で、CO2排出と国際的な評価が課題です。重要なのは、これら3つの方法を適材適所で使い分けることです。

日本のリサイクル率向上には、まだまだ改善の余地があります。私たち一人ひとりができることは、正しい分別から始まります。毎日の小さな行動が、持続可能な社会の実現につながるのです。あなたも今日から、ごみを出す前にもう一度分別を確認してみませんか?未来の地球環境は、今の私たちの行動にかかっています。ぜひ、できることから始めてみてください。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。