皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。私たちは、現在、プラスチックを中心とした専門的なリサイクルを行っています。今日は「ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)」について解説をしていきます。

目次は以下の通りです。

①PP・PEとは

②PP・PEリサイクルの全体像

③湿式‐水を使うリサイクル工程

④乾式‐水を使わないリサイクル工程

⑤PP・PE再生品の新たな命

私たちの生活に欠かせないプラスチック製品。その多くを占めるポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)は、使い終わった後どうなっているのでしょうか。

実は、これらは適切にリサイクルすることで、再び価値ある資源として生まれ変わることができます。本記事では、PP・PEのリサイクルフローについて、その仕組みから活用法まで解説していきます。

①PP・PEとは

PP(ポリプロピレン)とPE(ポリエチレン)は、私たちの日常生活で最もよく目にするプラスチックの一種です。

PP製品(ポリプロピレン)とは

PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの一種で、軽くて丈夫なのが特徴です。熱に強く、お湯を入れても変形しにくいため、お弁当箱や保存容器、水筒のふたなどによく使われています。また、やわらかすぎず、かたすぎないちょうど良い硬さがあるため、自動車のバンパーや洗濯バサミ、書類ケースなど、いろいろな生活用品に使われています。

PPは燃やしても有害なガスが出にくいため、環境にもやさしい素材として注目されています。さらに、リサイクルもしやすく、一度使ったPP製品をまた別の製品に生まれ変わらせることもできます。

透明ではありませんが、色をつけやすいのでカラフルな製品が多いです。手で曲げるとパキッと折れたりせず、ほどよい弾力があるのも特徴です。普段何気なく使っている物の中にも、実はPP製のものがたくさんあるんですよ。

PE製品(ポリエチレン)とは

PE(ポリエチレン)は、スーパーのレジ袋やラップ、牛乳パックの内側のコーティングなど、日常生活でよく使われるプラスチックです。とても軽くて、やわらかく、折れにくいのが特徴です。水をはじく性質があるので、水にぬれても大丈夫な袋や、雨具などにも使われています。

PEには「LDPE(低密度ポリエチレン)」と「HDPE(高密度ポリエチレン)」という種類があり、やわらかいラップのようなものはLDPE、少しかための洗剤ボトルなどにはHDPEが使われます。PEは熱にはあまり強くないため、熱湯を入れると変形することがあります。燃やすと有害なガスは出にくいですが、リサイクルはPPより少しむずかしいことがあります。

とはいえ、たくさんの製品に使われている重要な素材で、見た目は白っぽく、さわると少しつるつるしていて、やわらかい感触があります。身近なところでたくさん使われているので、探してみると面白いですよ。

日常で見かけるPP・PE製品

PP(ポリプロピレン)は、とても便利なプラスチックです。熱に強いので、電子レンジで温められる食品容器によく使われています。また、軽くて丈夫なので、車の部品や医療器具にも使われています。水より軽いので水に浮きます。熱を加えても約100度から140度までは大丈夫です。

PE(ポリエチレン)は、もう一つよく見かけるプラスチックです。スーパーのレジ袋や食品を包むラップ、シャンプーの容器などがPEでできています。PPより少しやわらかくて、作るのも簡単です。

日本では、捨てられるプラスチックの約60%がこのPPとPEなんです。

主なPP製品

電子レンジ対応容器

製氷トレー

自動車パーツ

医療器具

・

主なPE製品

レジ袋

食品包装フィルム

ボトル類

パイプ

私たちが毎日使っているこれらのものは、正しく捨てれば再び使えるようになります。でも、間違って捨てると環境を汚してしまいます。

リサイクルの必要性

プラスチックは自然の中で分解されにくく、ただ捨てると何百年も残り続けます。日本では1年間に約825万トンものプラスチックが捨てられ、そのうち約200万トンがPPです。これらを地面に埋めたり燃やしたりするだけでは、もったいないだけでなく、環境にも悪いです。

リサイクルすれば、石油など新しい資源を使わなくて済み、地球温暖化の原因となるCO2も減らせます。また、海にプラスチックごみが流れていくのも防げます。PPとPEは比較的リサイクルしやすいプラスチックなので、正しく処理すれば新しい製品に生まれ変わることができるんです。

②PP・PEリサイクルの全体像

PP・PEのリサイクル方法は、大きく「湿式」と「乾式」の2つに分けられます。

湿式でのリサイクル方法

湿式は水を使ってプラスチックを洗いながら選別する方法です。汚れをしっかり落とせて、軽いプラスチックと重い異物を分けられるのが良いところです。PPやPEは水に浮くので、金属やガラスなどの沈むものと簡単に分けられます。洗剤を入れると、食べ物や油の汚れもきれいに落とせるので、きれいなリサイクル材料ができます。

でも、たくさんの水を使うから、水をきれいにする設備が必要になります。これにはお金がかかりますが、きれいになったプラスチックは質が良いので、新しい製品になりやすいという大きな良さがあります。

乾式でのリサイクル方法

乾式は水を使わずに、主に細かく砕く方法です。設備が簡単で水をきれいにする手間がいらないのが良いところですが、汚れを落とす力は湿式より弱いです。あまり汚れていないプラスチックや、水で品質が悪くなりそうなものに向いています。

機械でプラスチックを砕いて、風や静電気を使って軽いプラスチックと他のものを分けます。水を使わないので、すぐに次の工程に進めるのが便利です。レジ袋など、あまり汚れていないものはこの方法でリサイクルされることが多いです。皆さんが分別して出したプラスチックごみの多くは、この方法で処理されているんですよ。

③湿式‐水を使うリサイクル工程

湿式リサイクルは、水を活用して効率的に処理を行う方法です。具体的にどのような工程で行われているのか、各ステップごとに詳しく見ていきましょう。

ステップ1:回収

荷台を傾けて荷物を降ろせるアームロールという特殊な車両でプラスチックごみを回収し、工場へ搬入します。この車両は「ダンプカー」の一種で、大きなコンテナを積んでいて、たくさんのプラスチックごみを一度に運ぶことができます。荷台が油圧で持ち上がる仕組みになっていて、コンテナの中身をスムーズに降ろせるのが特徴です。

ステップ2:手作業による選別

まず、集められたプラスチックの中からPPとPEを選び出します。これは経験豊かな人が手作業で行うことが多いです。他の材料や違う種類のプラスチックを丁寧に取り除くことで、後の工程でよい品質を保つことができます。

※シールをはがしています

ステップ3:粉砕処理

選び分けられたプラスチックは、次に破砕機にかけられます。この機械でプラスチックを数ミリから数センチの小さな破片(フレークと呼ばれます)に砕きます。こうすることで表面積が大きくなり、次の洗う工程で効率よく汚れを落とせます。また、小さくすることで扱いやすくなります。

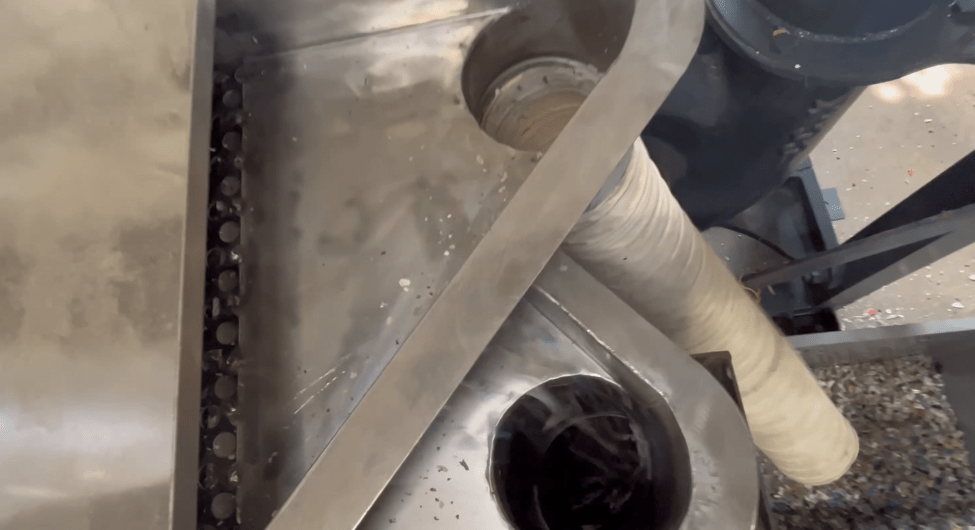

ステップ4:風力搬送

砕かれた材料は、風の力で次の工程へと送られます。風力を使ったシステムによって、砕いたものは自動的に水の入ったタンクへと運ばれていきます。砕く大きさや風の強さは、材料の種類や汚れの程度によって調整されます。

ステップ5:洗浄選別

湿式リサイクルの一番の特徴は、洗うことと分けることを同時にできる点です。水のタンクに送られたプラスチックの小さな破片は、水の中で洗われると同時に、重さの違いによって自動的に分けられます。

浮くもの

PP(水より軽い)、PE(こちらも水より軽い)

・

沈むもの

ペットボトルの材料、塩化ビニル、他のプラスチック、金属、ガラスなど

PPとPEは水よりも軽いので水に浮きます。一方、他のプラスチックや金属などは水より重いので沈みます。この性質を利用して、水のタンクの中で自然と材質による選別が行われるんです。

ステップ6:もみ洗い

さらにきれいにするために、こすり洗いが行われます。これは専用の機械でPPとPEの破片を動かしながらこすり合わせることで、くっついた汚れを効果的に落とす工程です。水と洗剤の力で汚れを取り除きながら、重さの違いを利用して不純物を取り除くことで、高品質な再生材料を得ることができます。

ステップ7:脱水乾燥

洗って分けられた後のPPとPEの破片は、次に脱水工程へと進みます。脱水機によって水分が抜かれた後、乾燥機によってさらに水分を減らします。この乾燥の工程は、製品の品質に大きく影響するため、こまかく管理されています。

ステップ8:不純物を取り除く

ふるい機で細かい不純物を取り除き、含水量5%にします。この工程では、特殊な振動するふるいを使って、プラスチックの小さな破片からさらに細かいゴミやほこり、砂などを分離します。

ステップ9:製品化

十分に乾燥した破片は、フレコンバッグと呼ばれる大きな袋につめられて保管されます。この状態で出荷され、荷物をパレットや成形品、ハンガーなどさまざまな製品の原料として利用されます。

品質管理では、水分量のチェックだけでなく、不純物の混ざり具合や色などもきびしく検査されます。これらの検査に合格した再生材料は、新品の原料と混ぜて使われることもあれば、100%再生材料として使われることも。再生材料の品質が製品をクオリティを左右するため、さいごの工程の管理はとても重要なんです。

④乾式‐水を使わないリサイクル工程

乾式は、水を使わないので、水処理の手間が省けて、設備投資も少なく済みます。環境にも優しい方法といえます。以下、リサイクル工程をくわしく見ていきましょう。

ステップ1: 破砕

まず最初に、リサイクルしたい廃プラスチック(捨てられた家電や容器など)を破砕機で細かく砕きます。だいたい10cm以下の大きさになるまで砕きます。この工程でプラスチックを選別しやすい大きさに整えます。

ステップ2: 異物除去

次に、プラスチック以外の素材(金属やガラスなど)を取り除きます。磁石を使って金属を取り除いたり、風の力で軽いものと重いものを分けたりします。

ステップ3: 乾式選別

ここからが本格的な選別です。主に二つの方法があります。

風力選別

風の力を使って、軽いプラスチック(PPやPEなど)と重いプラスチック(PVCなど)を分けます。軽いものは風にのって上に浮き、重いものは下に落ちます。

静電選別

プラスチック同士をこすりあわせると電気を帯びる性質を利用します。プラスチックの種類によって帯びる電気の性質がちがうので、電気の力で分けることができます。

ステップ4: 回収・再利用

分けられたプラスチックは、種類ごとに集めて再利用します。例えば、PPやPEなどの軽いプラスチックは、ボイラーの燃料や新しいプラスチック製品の原料として使われます。

ステップ5: 品質管理

より高精度に選別するために、いろいろな工夫がされています。例えば、プラスチックが機械の中で壁にぶつかる音を測って品質をチェックしたり、湿度をかんりして静電選別の効果を高めたりします。ただし、プラスチックが汚れていると選別しにくくなるので注意が必要です。

⑤PP・PE再生品の新たな命

リサイクルされたPP・PEは、様々な製品として生まれ変わります。その用途と社会的意義を見ていきましょう。

再生プラスチックの用途

リサイクルされたPP・PEは、その特性を活かして色々な製品に生まれ変わります。特にPPは強くて熱に強く、PEはしなやかなので、それぞれの特徴を活かした製品づくりができます。

再生PP・PEは、

・荷物を運ぶための台(パレット)

・植木鉢(プランター)

・車の部品

・建物の材料

・洋服をかけるハンガー

・ごみ箱

などさまざまな製品の原料として使われています。特につよさが必要な用途や、見た目にこだわらない製品では、100%再生材料の製品も多くあります。再生プラスチックの市場は年々大きくなっており、かんきょうへの意識が高まるにつれて、その需要はさらに増えると予想されているんですよ。

循環型社会への貢献

PP・PEのリサイクルは、ただゴミを片づけるだけでなく、ものを上手に使うことと地球を守ることに大きく役立っています。石油から作ったプラスチックを何度も使うことで、新しい資源を使う量を減らし、CO2の出る量も少なくできます。

日本では1年間に約825万トンのプラスチックが捨てられ、そのうち約60%がPPとPEです。これらを正しくリサイクルすることで、ゴミを埋める場所を長く使えるようにしたり、燃やすことで出る公害を減らしたりできます。また、海にプラスチックが流れ出る問題の解決にも役立ちます。

会社や買い物をする人たちの地球への思いやりも深まっていて、ものが作られてから捨てられるまでの全てで地球への負担を考えた取り組みが進んでいます。リサイクルの技術が良くなるにつれて、PP・PEを次々と使う仕組みは今後もっと発展していくでしょう。わたしたち一人ひとりが正しくゴミを分けることで、このリサイクルの輪をさらに広げることができるんです。

まとめ

PP・PEのリサイクルの流れについてお話してきました。身近なプラスチック製品がどうやって処理され、新しい命を吹き込まれるのか、全体の姿を分かっていただけたでしょうか。水を使う方法と水を使わない方法、それぞれに良いところがあり、もとの材料の状態や最後の製品の使い方によって使い分けられています。

特に水に浮くという性質を使った重さによる分け方は、PP・PEリサイクルの大きな強みです。私たちが毎日分けて出したプラスチックは、このような工程を通って再び価値あるものとして巡り使われています。環境の問題が深刻になる中、プラスチックの正しいリサイクルはますます大切になっています。次にプラスチック製品を手に取ったとき、その材料とこれからのことに思いをはせてみてはどうでしょうか。

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。プラスチックの廃棄や燃料化に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。