皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「マテリアルリサイクル」です。毎日のように出るペットボトルや食品トレイ、これらがどのようにリサイクルされているか気になったことはありませんか?

実は、これらの廃棄物は「マテリアルリサイクル」という方法で、再び私たちの生活に必要な製品として戻ってくるんです。正しく分別すれば、環境にも優しく資源を有効活用できます。本記事では、マテリアルリサイクルの仕組みから企業の取り組み、そして私たちにできることまで詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

①マテリアルリサイクルとは

②2つのリサイクル方法

③対象となる素材

④プラスチックの処理工程

⑤マテリアルリサイクルの良い点

⑥日本の現状と課題

⑦企業の先進事例

⑧海外の動向

⑨今後の展望

マテリアルリサイクルは、限りある資源を大切にする循環型社会の基盤となる仕組みなんです。ぜひ最後までご一読ください。

マテリアルリサイクルとは

マテリアルリサイクルとは、使い終わった製品を原料として再び利用する方法です。ここでは基本的な仕組みと、他のリサイクル方法との違いを見ていきましょう。

基本的な仕組み

マテリアルリサイクルは、廃棄物を新しい製品の原料として再利用するリサイクル方法です。「マテリアル」は英語で「物」や「材料」を意味し、文字通り物から物へのリサイクルを行います。

例えば、使い終わったペットボトルを溶かして原料に戻し、新たなペットボトルや繊維製品を作ることができます。この方法の大きな特徴は、リサイクルの際に発生するエネルギー消費が少ない点です。新しく原料を作るよりも環境への負担が小さく、効率的に資源を循環させることができるんですよ。

他のリサイクルとの違い

リサイクルには、マテリアルリサイクル以外にもいくつかの方法があります。主な方法は以下になります。

マテリアル

ケミカル

サーマル

ケミカルリサイクルは、廃棄物を化学的に分解して原料レベルまで戻す方法です。マテリアルリサイクルよりも高い品質を保てますが、エネルギー消費が多くなります。

サーマルリサイクルは、廃棄物を燃やした時の熱をエネルギーとして利用する方法です。温水プールや発電に使われますが、燃焼時にCO2が排出されるという問題があります。2022年には廃プラスチックの63%がサーマルリサイクルで処理されました。マテリアルリサイクルは物理的な処理で済むため、環境負荷が最も少ないリサイクル方法なんです[1]。

2つのリサイクル方法

マテリアルリサイクルには、大きく分けて2つの方法があります。それぞれの特徴と活用例を詳しく見ていきましょう。

水平リサイクル

水平リサイクルは、廃棄物を同じ製品の原料として再利用する方法です。レベルマテリアルリサイクルとも呼ばれます。最も分かりやすい例が、ペットボトルから再びペットボトルを作る「ボトルtoボトル」です。使い終わったペットボトルを回収し、洗浄・粉砕・溶融という工程を経て、新しいペットボトルの原料に生まれ変わります。

この方法の優れた点は、元の製品と同じレベルの品質を維持できることです。適切な処理を行えば、新しく作られた原料(バージン材)と同等の品質になります。アルミ缶を溶かして再びアルミ缶にする、古紙から再生紙を作るなども水平リサイクルの例です。

同じ用途で何度も使えるため、資源の循環効率が非常に高いんですよ。

カスケードリサイクル

カスケードリサイクルは、元の製品とは異なる製品の原料として再利用する方法です。ダウンマテリアルリサイクルとも呼ばれます。

この方法は、リサイクルした原料が元の製品と同じ品質を保てない場合に使われます。

例えば、ペットボトルを衣類の繊維や食品トレーに加工する、飲料容器を物流用のパレットにするといった活用法があります。

品質レベルは下がりますが、それでも廃棄物を有効活用できる重要な方法です。紙製品なら、コピー用紙から新聞紙、段ボールへと段階的に品質を下げながら利用します。

繊維製品を綿状に戻して中綿にしたり、工業用の雑巾(ウエス)にしたりするのもカスケードリサイクルです。最終的に品質が維持できなくなるまで、何段階にもわたって資源を使い続けることができます。

対象となる素材

マテリアルリサイクルは、様々な素材に対応しています。ここでは主な対象素材と、その活用例を紹介していきます。

プラスチック製品

プラスチックは、マテリアルリサイクルの中で最も多く扱われる素材です。日常生活で使われる多くのプラスチック製品がリサイクル可能になっています。

代表的なものは以下になります。

ペットボトル

食品トレー

洗剤容器

卵パック

ラミネート包材

2022年には約180万トンの廃プラスチックがマテリアルリサイクルで処理されました[2]。これは廃プラスチック総排出量の約22%にあたります。

ペットボトルは、洗浄・粉砕してフレーク状にした後、新しいボトルや衣類、文具などに生まれ変わります。食品トレーは店頭で回収され、再び食品トレーや建築資材として活用されているんです。洗剤容器やシャンプーボトルも、同様のリサイクルルートで資源として循環しています。

紙製品

紙製品も、マテリアルリサイクルの重要な対象素材です。私たちの身近にある多くの紙製品が、リサイクルによって新しい紙に生まれ変わっています。

古紙を回収して再生紙にする仕組みは、最も身近なマテリアルリサイクルの例です。新聞紙、雑誌、段ボール、コピー用紙などが回収され、パルプとして再利用されます。

最近では、紙コップのリサイクルも注目されています。オフィスで使われる紙コップは、従来は燃えるゴミとして処理されていました。しかし現在は、専用ボックスで回収してトイレットペーパーなどに再生するサービスが広がっています。紙コップの内側にはポリエチレンコーティングがありますが、技術の進歩により分離してリサイクルできるようになったんですよ。

金属製品

金属製品は、マテリアルリサイクルの効率が非常に高い素材です。品質を落とさずに何度でもリサイクルできる特徴があります。

主な対象製品は以下になります。

アルミ缶

スチール缶

鉄くず

銅線

金属部品

アルミ缶は、回収後に高温で溶かして固め、再生地金にします。この再生地金から、また新しいアルミ缶や自動車部品が作られます。アルミのリサイクルは、新しくアルミを精錬するよりも約97%もエネルギー消費を削減できると言われています。

スチール缶も同様に、溶解・精錬を経て鉄鋼製品の原料になります。建設現場や工場から出る鉄くずも、マテリアルリサイクルの重要な資源です。金属は品質劣化がほとんどないため、理論上は永久にリサイクルし続けることができるんです。

その他の素材

プラスチック、紙、金属以外にも、様々な素材がマテリアルリサイクルの対象になっています。ガラス製品は、びんを砕いてカレット(ガラスの破片)にした後、再びびんの原料として使われます。ガラスびんのリサイクル率は高く、繰り返し利用できる優れた素材です。

木材や木くずは、細かく砕いて木質チップにします。これらは壁や床の下地材、パーティクルボード(木材を細かく砕いて接着剤で固めた板)、マルチング材(土壌の表面を覆う資材)などに活用されています。

建設現場で出るコンクリートやアスファルトのがれきも、粉砕して道路舗装や埋め立て工事の骨材としてリサイクルされます。このように、私たちの身の回りにある多くの素材が、マテリアルリサイクルによって新しい製品として生まれ変わっているんですよ。

プラスチックの処理工程

ここでは、最も身近なペットボトルを例に、マテリアルリサイクルの具体的な工程を見ていきましょう。実際にどのような流れで処理されるのか、分かりやすく解説します。

回収と分別

マテリアルリサイクルの第一歩は、使い終わった製品を回収し、素材ごとに分別することです。この工程の質がリサイクル品の品質を大きく左右します。

家庭では、ペットボトルからキャップとラベルをはがし、中をすすいで分別ゴミとして出します。事業所でも同様に、専用の回収ボックスに分けて排出します。この段階で異物が混ざらないよう、きれいに分別することが重要なんです。

市町村が収集した後、リサイクル工場で詳細な選別作業が行われます。色付きボトルと透明ボトルを分けたり、ペットボトル以外の異物を取り除いたりします。近赤外線センサーなどの最新技術を使って、素材を正確に識別しています。

選別後は、圧縮梱包して保管します。これは国が定める「分別基準適合物」という基準を満たした状態にするためです。適切に分別・保管された廃棄物だけが、次の工程に進むことができます。

洗浄と粉砕

分別されたペットボトルは、次に洗浄と粉砕の工程に入ります。この段階で残っている異物や汚れを徹底的に取り除きます。

まず、専用の機械でラベルを除去します。ここで約80%のラベルが取れます。残ったラベルは赤外線センサーで検出し、人の目でも最終チェックを行います。ラベル除去は非常に重要で、混入したままだと再生品の品質が落ちてしまうんです。

次に、大量の水を使ってペットボトルを洗浄しながら粉砕します。1時間あたり約5トンもの水を使い、ペットボトルを5mm程度の大きさにカットします。この細かく砕かれたものを「フレーク」と呼びます。

フレークは専用機で脱水・乾燥させます。その後、金属探知機で金属片などの異物がないか最終確認し、専用の袋(フレコンパック)に詰めます。この時点で、清潔で均一な品質のフレークが完成するんですよ。

再生と製品化

洗浄・粉砕されたフレークは、いよいよ新しい製品の原料として生まれ変わります。用途に応じて、様々な加工方法があります。フレークをそのまま使う場合は、繊維製品の原料になります。衣類やカーペット、自動車の内装材などに活用されています。より高品質な製品を作る場合は、フレークを溶かして造粒機でペレット(粒状)にします。

ペレットは新しい原料(バージン材)と同等の品質があり、再びペットボトルとして使用できます。これがボトルtoボトルの仕組みです。一部のメーカーでは、真空高温下で不純物を除去する特殊な処理により、食品用容器に使える高品質なペレットを製造しています。

完成したペレットやフレークは、製品メーカーに出荷されます。そこで成形加工され、ペットボトル、食品トレー、シート、文具など、私たちが日常使う製品として店頭に並ぶんです。こうして資源が循環し、新たな製品として私たちの元に戻ってきます。

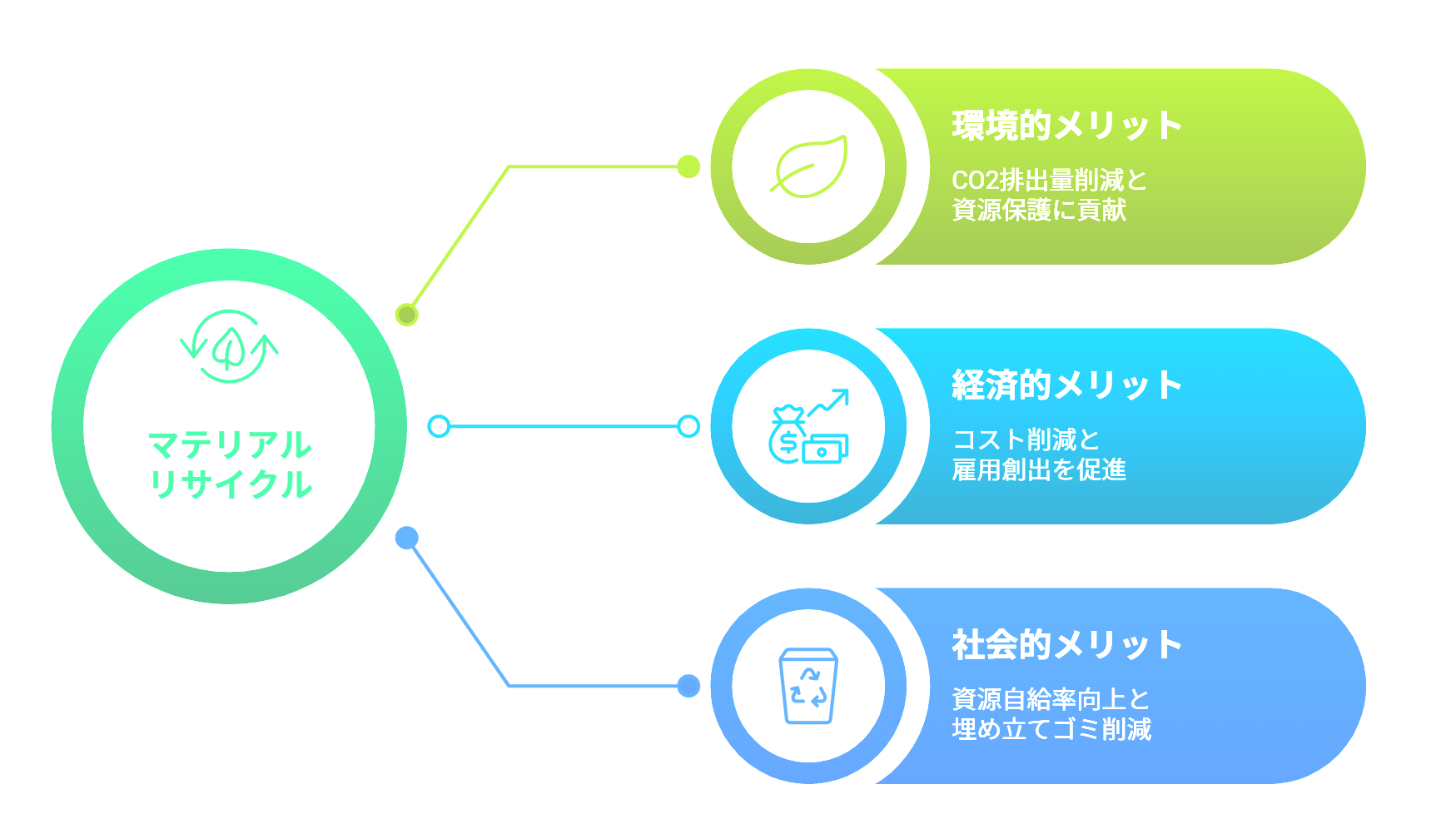

マテリアルリサイクルの良い点

マテリアルリサイクルには、環境面でも経済面でも多くのメリットがあります。ここではその主な利点を詳しく見ていきましょう。

CO2排出量の削減

マテリアルリサイクルの最大のメリットは、CO2排出量を大幅に削減できることです。これは地球温暖化対策に直接貢献します。

新しくプラスチックを作る場合、石油を原料として様々な化学反応を経る必要があります。この工程で大量のエネルギーを消費し、多くのCO2が排出されます。

しかしマテリアルリサイクルでは、既存の製品を物理的に加工するだけで済みます。例えばペットボトルのリサイクルでは、原油由来の新しいペレット製造と比べて約63%ものCO2削減効果があると報告されています。

廃棄物を焼却処分する場合にも、大量のCO2が発生します。マテリアルリサイクルを行えば、この焼却も減らせます。日本の産業部門からのCO2排出量の約29%が製造プロセスから出ており、リサイクルはこの削減に効果的なんです[3]。

資源の有効活用

マテリアルリサイクルは、限りある天然資源を大切に使う仕組みです。これにより持続可能な社会の実現に貢献します。プラスチックの原料である石油、紙の原料である木材、金属の原料である鉱物資源は、すべて限りある資源です。これらを一度使っただけで捨ててしまうのは、非常にもったいないことですよね。

マテリアルリサイクルを行えば、廃棄物を国産の資源として活用できます。日本は多くの原材料を輸入に頼っているため、リサイクルは資源の自給率向上にもつながるんです。

また、廃棄物の埋め立て処分場の容量も限られています。マテリアルリサイクルを推進することで、埋め立てゴミを減らし、処分場の延命にも役立ちます。資源を循環させることで、環境への負荷を最小限に抑えながら、豊かな生活を維持できるんですよ。

コスト面での利点

マテリアルリサイクルは、経済的にもメリットがあります。企業にとっても、社会全体にとっても、コスト削減につながる仕組みです。

新しく原材料を購入するより、リサイクル材を使った方が安くなる場合があります。特に金属類は、リサイクル材の品質が高く、価格も安定しているため、企業の原材料コスト削減に貢献します。

廃棄物の処分にもコストがかかります。焼却や埋め立てには処分費用が必要ですが、リサイクルに回せば、この費用を減らせます。場合によっては、リサイクル可能な廃棄物を売却して収益を得ることもできるんです。

社会全体で見ると、廃棄物処理施設の建設や維持管理にかかる税金も削減できます。リサイクル産業の発展は新たな雇用も生み出します。このように、マテリアルリサイクルは環境だけでなく、経済的にも持続可能な仕組みなんですよ。

企業の先進事例

日本の多くの企業が、マテリアルリサイクルに積極的に取り組んでいます。ここでは業界ごとの先進的な事例を紹介していきます。

飲料メーカーの取り組み

飲料メーカー各社は、ペットボトルのリサイクルで業界をリードしています。特にボトルtoボトルの推進に力を入れています。

全国清涼飲料連合会は、2030年にボトルtoボトル比率50%を達成する目標を掲げています。実際、2024年度のボトルtoボトル比率は33.7%に達し、前年の29.0%から大きく上昇しました[4]。

J&T環境株式会社は、国内最大のペットボトルリサイクルペレット製造工場を運営しています。高温・減圧下で不純物を除去し、物性を回復させることで、新しい原料と同等レベルのリサイクルペレットを製造しています。

協栄産業も2011年から「水平リサイクル」に取り組んでおり、使用済みペットボトルを再びボトルに戻す技術を確立しました。これらの企業の努力により、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現が着実に進んでいるんです。

食品業界の活動

食品業界では、容器包装のリサイクルを推進する様々な取り組みが行われています。

エフピコは、使用済み食品トレーの回収・リサイクルシステムを全国展開しています。スーパーなどの店頭に回収ボックスを設置し、消費者が使い終わったトレーを持ち込める仕組みです。回収したトレーは洗浄・粉砕され、再び食品トレーとして生まれ変わります。

容器包装の設計段階から、リサイクルしやすさを考慮する動きも広がっています。単一素材(モノマテリアル)で作ることで、分別や処理が容易になります。また、ラベルを剥がしやすくする工夫や、環境配慮型の接着剤を使用するなど、細かな配慮がなされているんです。

環境省が公表した「容器包装のプラスチック資源循環等に資する取組事例集」には、多くの食品関連企業の優良事例が紹介されています。業界全体で知見を共有し、リサイクル率向上に取り組んでいるんですよ。

化学メーカーの挑戦

化学メーカーは、マテリアルリサイクルの技術開発で重要な役割を果たしています。

三井化学は「RePLAYER」というリサイクル推進プロジェクトを展開しています。マテリアルリサイクルの課題を解決する手段として、ケミカルリサイクルとの組み合わせを提案しています。廃プラスチックを化学的・熱的に分解して原料油やモノマーに戻し、再度プラスチックの原料として利用する技術を開発中です。

住友化学は、自動車の使用済みプラスチックをリサイクルする事業で、リバー社と業務提携しました。自動車には多様なプラスチック部品が使われており、これらを効率的にリサイクルする技術の確立を目指しています。

大日本印刷(DNP)は、包装パッケージのモノマテリアル化技術を開発しています。複数の素材を組み合わせた従来のパッケージではなく、単一素材で同等の機能を持つパッケージを作ることで、リサイクルを容易にする取り組みです。

その他の業界

様々な業界で、独自のマテリアルリサイクルの取り組みが進んでいます。

三井物産パッケージングは、オフィスで使用される紙コップのリサイクルサービスを提供しています。専用ボックスで回収した紙コップをトイレットペーパーなどに再生します。SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」に合致し、企業のサステナビリティ活動として導入が広がっています。

自動車業界では、内装材や防音材にリサイクル繊維を使用する動きが加速しています。ペットボトルをリサイクルした繊維が、シートや天井材に活用されているんです。

建設業界では、コンクリートやアスファルトのがれきを粉砕し、再び骨材として使用しています。藤沢市建設資源リサイクルセンターでは、建設廃材から様々なリサイクル製品を製造し、販売しています。このように、業界の枠を超えてマテリアルリサイクルの輪が広がっているんですよ。

海外の動向

海外でもマテリアルリサイクルは重要な環境政策として位置づけられています。ここでは主要国・地域の取り組みを見ていきましょう。

EUの取り組み

EU(欧州連合)は、マテリアルリサイクルで世界をリードする地域です。積極的な法規制と高い目標設定で、循環型社会の実現を推進しています。

EU推計(ユーロスタット、2021年)によると、プラスチック包装廃棄物のマテリアルリサイクル率は39.7%(EU27カ国平均)です。最高はスペインの56.4%、最低はマルタの20.5%となっています。

EUでは、マテリアルリサイクル目標22.5%を設定しており、27カ国中26カ国が達成しています。達成率96%という高い水準です。この背景には、厳格な法規制と経済的インセンティブがあります。

例えば、リサイクルしやすい製品設計を義務づける「エコデザイン指令」、生産者にリサイクル責任を課す「拡大生産者責任(EPR)」などの制度が整備されています。また、リサイクル事業への補助金や税制優遇も充実しており、企業が積極的に取り組める環境が整っているんです。

アメリカの戦略

アメリカも近年、マテリアルリサイクルの推進に本格的に取り組み始めています。

2021年、米国環境保護庁(EPA)は「国家リサイクル戦略」を発表しました。この戦略では、2030年までに固形廃棄物のリサイクル率を50%に高める目標を掲げています。現在のアメリカのリサイクル率は約32%程度で、大幅な向上が必要な状況です。

国家リサイクル戦略の主な柱は以下になります。

リサイクル市場の強化

インフラ整備

教育と啓発活動

データ収集と分析

革新的技術の開発

アメリカでは州によってリサイクル制度が大きく異なります。カリフォルニア州やニューヨーク州など一部の州では先進的な取り組みが行われていますが、全国的な統一基準はありません。国家戦略により、今後は連邦レベルでの取り組みが強化される見込みです。

アジア諸国の状況

アジア地域でも、マテリアルリサイクルへの関心が高まっています。経済成長に伴う廃棄物の増加が課題となっているためです。

中国では、2017年から2019年にかけて国内の廃プラスチック回収再生量が増加し続け、マテリアルリサイクル率は約30%を維持しました。中国政府は「循環経済促進法」を制定し、リサイクル産業の育成に力を入れています。

韓国は「資源循環基本法」により、生産者にリサイクル責任を課しています。ペットボトルの無色透明化を義務づけるなど、リサイクルしやすい製品設計を推進しているんです。

東南アジア諸国では、プラスチックごみによる海洋汚染が深刻な問題になっています。タイやインドネシアなどでは、国際的な支援を受けながら、リサイクルインフラの整備を進めています。日本の技術や経験を活かした国際協力も行われており、アジア全体でマテリアルリサイクルの推進が期待されているんですよ。

まとめ

マテリアルリサイクルは、使い終わった製品を再び原料として活用する、環境にも経済にも優しい仕組みです。プラスチック、紙、金属など様々な素材が対象となり、CO2削減や資源の有効活用に大きく貢献しています。

しかし日本では、品質劣化の問題、分別の難しさ、コスト面での課題など、解決すべき点も残されています。企業の先進的な取り組みや技術開発、政府の支援策により、これらの課題は徐々に克服されつつあります。

マテリアルリサイクルを成功させるには、私たち一人一人の協力が不可欠です。正しく分別する、きれいに洗って出す、リサイクル製品を選ぶ。こうした小さな行動の積み重ねが、持続可能な社会の実現につながります。

あなたも今日から、ゴミの分別方法を見直してみませんか?未来の地球のために、できることから始めていきましょう。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。