皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「バイオプラスチック」です。コンビニのお弁当容器やレジ袋、シャンプーボトルなど、毎日使っているプラスチック製品が環境に優しい素材に変わりつつあるのをご存知ですか?

実は今、「バイオプラスチック」という新しい素材が注目されているんです。従来の石油から作られるプラスチックとは違い、植物などを原料にしたり、自然に還る性質を持ったりする環境配慮型の素材なんですよ。地球温暖化や海洋プラスチック問題の解決策として、世界中で導入が進められています。

目次は以下の通りです。

① バイオプラスチックとは

② 2つの種類を理解する

③ どんな原料から作られる

④ 代表的な製品の種類

⑤ 地球環境へのメリット

⑥ 身近な利用例を知る

⑦ 企業の取り組み事例

⑧ 現在の課題と問題点

⑨ 日本の政策と目標

⑩ 世界各国の動向

⑪ 認証制度を理解する

⑫ 家庭でできること

バイオプラスチックは私たちの暮らしを支えながら、地球環境にも優しい循環型社会を実現する素材なんです。ぜひ最後までご一読ください。

バイオプラスチックとは

バイオプラスチックという言葉を耳にする機会が増えましたよね。でも実際にどんなものなのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。ここではバイオプラスチックの基本的な定義と、なぜ今これほど注目されているのかを解説します。

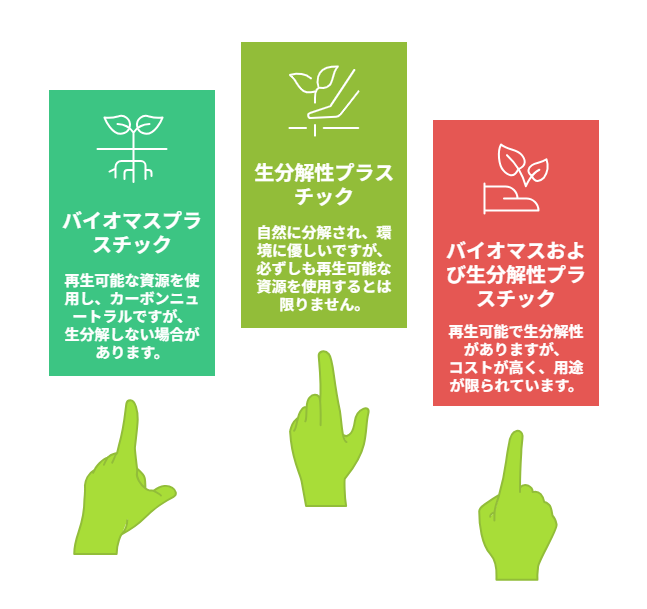

バイオプラスチックとは、環境に配慮した2つのタイプのプラスチックの総称です。1つ目は植物などの再生可能な資源を原料とする「バイオマスプラスチック」、2つ目は微生物の働きで自然に分解される「生分解性プラスチック」です。この2つをまとめてバイオプラスチックと呼んでいるんですね。

従来のプラスチックは石油を原料としており、燃やすと二酸化炭素を排出します。また自然界では分解されにくく、海や土壌に残り続けてしまうという問題がありました。一方バイオプラスチックは、原料が植物由来だったり、使用後に自然に還る性質を持っていたりするため、環境への負担を減らせるんです。

世界的に地球温暖化対策が叫ばれる中、プラスチックの問題は避けて通れません。海に流れ出たプラスチックごみが海洋生物に影響を与えたり、マイクロプラスチックとして環境中に残り続けたりする問題が深刻化しています。こうした背景から、環境に優しいバイオプラスチックへの期待が高まっているというわけです。

2つの種類を理解する

バイオプラスチックには大きく分けて2つの種類があることをお伝えしました。ここからはそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。この違いを理解することで、製品選びの際にも役立ちますよ。

バイオマスプラスチック

バイオマスプラスチックは、植物などの再生可能な有機資源を原料として作られるプラスチックのことです。トウモロコシ、サトウキビ、木材などが主な原料となります。石油の代わりに植物由来の原料を使うことで、限りある化石資源の使用量を減らせるんですね。

大きな特徴は「カーボンニュートラル」という性質です。植物は成長する過程で大気中の二酸化炭素を吸収します。そのためバイオマスプラスチックを燃やして二酸化炭素が出ても、元々植物が吸収した分なので、実質的に大気中の二酸化炭素は増えないという考え方なんです。

ただし注意点があります。バイオマスプラスチックの中には、生分解しないものもあるということです。原料が植物由来でも、使用後の性質は従来のプラスチックと同じで分解されないタイプも存在します。環境に優しいイメージがありますが、すべてが自然に還るわけではないんですね。

生分解性プラスチック

生分解性プラスチックは、使用後に微生物の働きで分解され、最終的には二酸化炭素と水になる性質を持つプラスチックです。土の中や海、川などの自然環境で、時間をかけて分解されていきます。ポイ捨てされても自然に還るため、環境への影響が小さいんですね。

分解の仕組みは、自然界に存在する微生物が関係しています。バクテリアや菌類などの微生物が、プラスチックを栄養源として少しずつ分解していくんです。ただし分解には特定の条件が必要で、温度や湿度、微生物の種類によって分解のスピードが変わります。

重要なのは、生分解性プラスチックの原料は必ずしも植物由来とは限らないということです。石油を原料としていても、生分解する性質を持つものもあります。逆にバイオマス由来でも生分解しないものもあるため、「バイオプラスチック」という言葉だけでは、どんな性質を持つのか判断できないんですよ。

両方の特性を持つ素材

実はバイオマス由来で、かつ生分解性も持つという「いいとこ取り」の素材も存在します。植物を原料としながら、使用後は自然に還るという理想的な性質を備えているんです。代表的なものとしては、ポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシアルカン酸(PHA)などがあります。

こうした素材は環境負荷の面で最も優れていると言えますが、コストが高かったり、用途が限られたりという課題もあります。それぞれの素材には長所と短所があるため、使用する製品や場面に応じて、適切なバイオプラスチックを選ぶことが大切なんですね。

どんな原料から作られる

バイオプラスチックの原料について、もう少し詳しく見ていきましょう。私たちの身近にある植物が、どのようにプラスチックに生まれ変わるのでしょうか。

バイオマスプラスチックの主な原料となるのは、デンプンを多く含む植物です。具体的には以下のようなものが使われています。

主な原料植物

トウモロコシ

サトウキビ

ジャガイモ

キャッサバ

これらの植物から取り出したデンプンや糖を化学的に処理したり、発酵させたりすることで、プラスチックの原料となる物質が作られます。トウモロコシのデンプンからポリ乳酸を作る技術などが実用化されているんです。

また、木材や植物の繊維に含まれるセルロースも重要な原料です。製紙工場で副産物として出るトール油や、使用済みの廃食油も活用されています。食用には向かない部分や廃棄される予定だった資源を利用することで、より持続可能な生産が可能になるんですね。

最近では食料と競合しない「非可食原料」の開発も進んでいます。稲わらやもみ殻、木くずなど、食べられない植物部分を原料とする技術です。これにより食料価格への影響を抑えながら、バイオプラスチックの生産量を増やせる可能性が広がっています。

代表的な製品の種類

バイオプラスチックにはさまざまな種類があり、それぞれ特性が異なります。ここでは代表的な製品タイプを紹介しましょう。製品選びの参考にしてください。

ポリ乳酸(PLA)は、トウモロコシなどのデンプンを発酵させて作られる素材です。透明性が高く、食品容器や包装フィルム、繊維などに幅広く使われています。生分解性も持つため、環境配慮型素材として人気が高いんです。ただし熱に弱いという弱点があり、耐熱性が求められる用途には向きません。

バイオPE(バイオポリエチレン)は、サトウキビなどを原料とするポリエチレンです。従来の石油由来ポリエチレンと性質がほぼ同じなので、既存の製造設備がそのまま使えます。レジ袋やシャンプーボトルなどに採用されていますが、生分解性はありません。

バイオPETは、植物由来の原料を一部または全部使用したペットボトル素材です。従来のPETボトルと同じ品質を保ちながら、石油使用量を減らせます。リサイクルも可能で、実用化が進んでいる分野の一つです。

バイオPA(バイオナイロン)は、ひまし油などを原料とするナイロン素材です。強度が高く、自動車部品や電子機器の部品に使われています。バイオPBS(ポリブチレンサクシネート)は、農業用フィルムとして実用化されており、使用後に土にすき込むだけで分解される便利な素材です。

地球環境へのメリット

バイオプラスチックが環境に優しいと言われる理由を、具体的に見ていきましょう。従来のプラスチックと比べて、どんな点で優れているのでしょうか。

CO2排出量の削減

バイオプラスチックの最大のメリットは、二酸化炭素排出量を削減できることです。製造過程では、石油由来プラスチックよりも温室効果ガスの排出が少なくなります。特にバイオマスプラスチックは、原料となる植物が成長時に二酸化炭素を吸収しているため、カーボンニュートラルの性質を持つんです。

使用後に焼却処分する場合でも、バイオマスプラスチックなら大気中の二酸化炭素濃度を増やしません。植物が吸収した二酸化炭素が大気に戻るだけなので、プラスマイナスゼロという考え方になります。これは地球温暖化対策として大きな意味を持ちますね。

化石資源の節約

石油は有限の資源です。いずれ枯渇する時が来るとされており、持続可能な社会を作るには石油への依存度を下げる必要があります。バイオプラスチックは植物などの再生可能資源を原料とするため、化石資源の使用量を大幅に削減できるんです。

植物は毎年栽培できますし、適切に管理すれば持続的に利用できます。石油の採掘量を減らすことで、資源枯渇のリスクを下げられるだけでなく、採掘に伴う環境破壊も抑制できます。将来世代のためにも重要な取り組みなんですね。

海洋プラスチック対策

海に流れ出たプラスチックごみが、海洋生物に深刻な影響を与えています。ウミガメがレジ袋をクラゲと間違えて食べてしまったり、海鳥の体内からプラスチック片が見つかったりする事例が後を絶ちません。また細かく砕けたマイクロプラスチックは、食物連鎖を通じて人間の体内にも入り込む可能性があります。

生分解性プラスチックなら、仮に海に流出しても時間とともに分解されていきます。完全に問題が解決するわけではありませんが、従来のプラスチックに比べて環境への影響を小さくできます。ただし分解には一定の条件が必要なため、やはりポイ捨てせず適切に処分することが大前提です。

身近な利用例を知る

バイオプラスチックは既に私たちの身の回りで使われています。どんな製品に採用されているのか、具体例を見ていきましょう。意外と身近なところで活躍しているんですよ。

食品容器や包装材

コンビニエンスストアのお弁当容器やサラダ容器の一部には、既にバイオプラスチックが使われています。透明で丈夫なポリ乳酸製の容器は、従来のプラスチック容器と見た目も使い勝手もほとんど変わりません。

レジ袋も変化しています。バイオマスプラスチックを25%以上配合したレジ袋は、有料化の対象外となる場合があります。そのため多くのスーパーやコンビニで、バイオマス配合のレジ袋が採用されるようになりました。パウチ総菜の外袋など、食品パッケージにも徐々に広がっています。

日用品への応用

シャンプーやコンディショナーのボトル、食器用洗剤の容器にも、バイオマスプラスチックの採用が進んでいます。大手メーカーでは、主力商品のボトルにバイオマスプラスチックを30%前後使用する取り組みが始まっているんです。

衣料品の分野では、ポリ乳酸を原料とした繊維が開発されています。速乾性や抗菌性を持つ機能性繊維として、スポーツウェアや下着などに使われています。着心地は従来の化学繊維と変わらず、環境にも優しいという利点があります。

農業分野での活用

農業用マルチフィルムは、生分解性プラスチックの成功例です。畑に敷いて雑草の成長を抑えたり、土壌の温度や水分を保ったりする役割を果たします。従来のビニールフィルムは収穫後に回収して廃棄する手間がかかりましたが、生分解性フィルムなら土にすき込むだけで自然に分解されます。

この仕組みは農作業の効率化に大きく貢献しています。高齢化が進む農業現場では、フィルムの回収作業が大きな負担でした。それが不要になることで、労力とコストの両方を削減できるんですね。育苗ポットも生分解性素材で作られたものが増えており、そのまま植えられる便利な製品も登場しています。

自動車部品への展開

自動車業界でもバイオプラスチックの活用が進んでいます。内装材にバイオマスプラスチックを使うことで、車両重量を軽くしながら環境負荷も減らせます。ダッシュボードやドアパネル、シートの一部などに採用例が増えているんです。

車両の軽量化は燃費向上に直結します。バイオプラスチックを使うことで、製造時の環境負荷を減らすだけでなく、使用時の燃料消費も抑えられるという二重のメリットがあるわけです。今後さらに用途が広がることが期待されています。

企業の取り組み事例

多くの企業がバイオプラスチックの導入を積極的に進めています。ここでは具体的な取り組み事例を紹介しましょう。企業の姿勢が市場を動かしているんです。

大手化学メーカーや食品メーカーは、バイオプラスチックの導入目標を公表しています。2030年までに容器包装の一定割合をバイオマスプラスチックに切り替える、といった数値目標を掲げる企業が増えました。によると、60社以上の企業がバイオプラスチック導入目標を設定しています[1]。

小売業界でも対応が進んでいます。コンビニ各社は弁当容器やカトラリー(スプーンやフォーク)をバイオマスプラスチック製に変更しています。またファーストフード店では、ストローを紙製やバイオプラスチック製に切り替える動きが広がりました。

新興企業の中には、バイオプラスチックの新素材開発に特化した会社もあります。海藻を原料とするプラスチックや、食べられる包装材など、ユニークな製品の研究開発が進められているんです。認証マークを取得して信頼性を高める企業も増えており、市場全体が活性化しています。

現在の課題と問題点

環境に優しいバイオプラスチックですが、普及を妨げる課題も存在します。現実的な問題点を正直にお伝えしましょう。解決すべき点を知ることも大切です。

コストの高さ

最大の課題はコストです。バイオプラスチックは従来のプラスチックに比べて2〜3倍程度高価になることがあります。原料の調達コストが高いことや、生産量が少ないため大量生産のメリットが出にくいことが理由です。

企業にとってコスト増は価格に転嫁せざるを得ません。消費者も環境に配慮した商品なら多少高くても買うという意識が必要ですが、日本ではまだそこまで浸透していないのが現状です。コストが下がらない限り、急速な普及は難しいという見方もあります。

性能面の制約

バイオプラスチックの中には、耐久性や耐熱性で従来品に劣るものがあります。特に生分解性プラスチックは、分解されやすいという性質上、長期保管が難しかったり、強度が不十分だったりするケースがあるんです。

用途も制限されます。高温に耐える必要がある製品や、長期間の耐久性が求められる製品には向きません。またリサイクル時に従来のプラスチックと混ざると、品質低下の原因になることもあります。技術開発によって性能を向上させる取り組みが続けられています。

処理インフラの不足

生分解性プラスチックが適切に分解されるには、特定の条件が必要です。工業用堆肥化施設など、高温で湿度が管理された環境でないと、十分に分解されないケースもあります。しかし日本にはそうした施設が十分にありません。

また一般的なプラスチックと一緒に回収されてリサイクルされると、かえって品質を下げる要因になります。分別の仕組みが整っていないため、せっかくの生分解性という特性を活かせない場合があるんです。処理インフラの整備が急務とされています。

原料確保の懸念

バイオマスプラスチックの原料として食用作物を使うことへの批判もあります。トウモロコシやサトウキビを原料にすると、食料と競合する可能性があるためです。世界的に人口が増える中、食料生産を妨げてまでプラスチックを作るべきかという議論があります。

この問題に対しては、非可食部分や廃棄物を原料とする技術開発が進められています。また持続可能な農業管理を行うことで、食料生産と両立させる取り組みも始まっています。原料調達の持続可能性を証明する認証制度も整備されつつあるんです。

日本の政策と目標

日本政府もバイオプラスチックの普及に力を入れています。具体的な政策と数値目標を見ていきましょう。国を挙げた取り組みが進行中なんです。

2021年1月に環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省の4省庁が合同で「バイオプラスチック導入ロードマップ」を策定しました[2]。このロードマップでは、バイオプラスチックの製造事業者から小売業者まで、幅広い関係者に向けた導入方針が示されています。

最も注目されるのは数値目標です。2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入することを目指しています[3]。2018年時点では約4万1000トンだったため、約50倍に増やす野心的な目標なんですね。

また2022年4月には「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。この法律では3R(リデュース、リユース、リサイクル)に加えて、再生可能資源への転換(Renewable)が基本方針として掲げられています。バイオプラスチックはこのRenewableの中核を担う素材として位置づけられているんです。

政府は導入を促進するため、技術開発への補助金や、先進的な取り組みを行う企業への支援も行っています。また消費者への啓発活動にも力を入れており、バイオプラスチック製品の目標集や事例集を公開して情報提供を進めています。

世界各国の動向

バイオプラスチックへの取り組みは世界的な潮流です。各国の状況を見てみると、日本だけの話ではないことが分かります。

ヨーロッパは環境規制が最も厳しい地域です。EUでは使い捨てプラスチック製品の使用を制限する指令が出されており、バイオプラスチックへの転換を強く推進しています。フランスでは2020年から使い捨てプラスチック食器の販売が禁止され、イタリアでも同様の規制が導入されました。

アメリカでは州や都市レベルでの取り組みが活発です。カリフォルニア州やニューヨーク市では、レジ袋の使用禁止やバイオマスプラスチックへの切り替え推奨が行われています。また連邦政府レベルでも、2030年までにリサイクル率を50%に引き上げる目標が設定されています。

アジア地域では中国が大きな市場になっています。世界のバイオプラスチック生産能力のうち、アジア地域が約50%を占めるとされ、中国はその中心的存在です[4]。インドやタイでも生産拠点の整備が進んでおり、アジア全体でバイオプラスチック産業が成長しています。

国際的な市場規模も拡大を続けています。欧州バイオプラスチック協会のデータによると、世界のバイオプラスチック製造能力は年々増加しており、2025年には約600万トンに達すると予測されています。環境意識の高まりとともに、今後も市場は成長していく見込みです。

認証制度を理解する

バイオプラスチック製品には、いくつかの認証マークが存在します。これらのマークが何を意味するのか、正しく理解しておきましょう。

日本国内で見かける主な認証マークは以下になります。

国内の主な認証マーク

バイオマスプラマーク

グリーンプラマーク

バイオマスマーク

バイオマスプラマークは、日本バイオプラスチック協会が認定するマークです。バイオマス由来の原料を一定割合以上使用している製品に付けられます。このマークがあれば、その製品が植物由来の原料を使っていることが分かるんですね。

グリーンプラマークは、日本有機資源協会が認定する生分解性プラスチックのマークです。土壌や海洋など特定の環境で生分解することが確認された製品に与えられます。分解性を重視したい場合は、このマークを目印にするといいでしょう。

国際的な認証制度も重要です。ISCC(国際持続可能性カーボン認証)やRSB(持続可能なバイオマスのための円卓会議)といった認証スキームがあります。これらは原料の調達が持続可能な方法で行われているかを審査するもので、環境への配慮だけでなく、社会的な側面も評価対象になります。

認証マークの表示があることで、消費者は安心して製品を選べます。また企業にとっても、環境配慮の姿勢を明確に示せるメリットがあります。ただしマークの意味を正しく理解しないと、誤解を招くこともあるので注意が必要です。再試行YT続ける編集

家庭でできること

バイオプラスチックの普及には、私たち一人ひとりの行動が大切です。家庭で実践できる具体的な取り組みを紹介しましょう。小さな一歩が大きな変化につながります。

まず製品選択の際に、バイオプラスチック製品を意識的に選ぶことから始めましょう。レジ袋を購入する際は、バイオマスプラスチック配合のものを選んだり、日用品を買う時にバイオマスプラマークが付いた商品を選んだりすることができます。少し価格が高くても、環境への投資と考えてみてはいかがでしょうか。

ただし分別方法には注意が必要です。バイオプラスチックだからといって、必ずしも特別な処理が必要なわけではありません。お住まいの自治体のルールに従って、通常のプラスチックごみとして出すことが基本です。生分解性プラスチックであっても、家庭の生ごみと一緒に出せるわけではないんですね。

製品に表示されている認証マークや材質表示をチェックする習慣をつけましょう。バイオマスプラマークやグリーンプラマークが付いていれば、環境配慮型の製品だと分かります。ただし「バイオ」という言葉だけで判断せず、具体的にどんな特性を持つのか理解することが大切です。

最も重要なのは、プラスチックの使用量そのものを減らすことです。いくらバイオプラスチックが環境に優しいといっても、大量に使えば資源を消費します。マイバッグやマイボトルを持ち歩く、過剰包装を避けるといった行動も並行して実践しましょう。

今後の展望と可能性

バイオプラスチックの未来はどうなっていくのでしょうか。技術開発の方向性と今後の可能性について見ていきましょう。

技術革新が急速に進んでいます。現在の課題であるコストや性能の問題を解決するため、世界中で研究開発が行われているんです。より安価な原料の開発や、製造プロセスの効率化によって、コストダウンが期待されています。また耐熱性や強度を向上させた新素材も次々と登場しています。

新しい原料の開発も注目されています。海藻や微細藻類、食品廃棄物など、これまで利用されてこなかった資源をプラスチック原料にする技術が研究されているんです。こうした原料なら食料と競合せず、持続可能な生産が可能になります。

バイオプラスチックの普及が加速する条件として、以下の要素が重要になります。

普及加速の鍵

コストの大幅削減

性能の向上

処理施設の整備

消費者意識の向上

政策支援の継続

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、バイオプラスチックは重要な役割を担います。日本政府は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする目標を掲げており、その達成にはプラスチック分野での転換が不可欠です[5]。

企業の取り組みも加速するでしょう。ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視した投資)の広がりにより、環境配慮型製品への転換が企業価値向上につながる時代になっています。バイオプラスチックの採用は、企業のブランドイメージ向上にも寄与するんですね。

ただし万能ではないことも忘れてはいけません。バイオプラスチックはプラスチック問題の解決策の一つであり、すべてを解決する魔法の素材ではありません。リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)と組み合わせて、総合的にプラスチック問題に取り組む必要があります。

今後10年間で、バイオプラスチックの市場は大きく成長すると予測されています。技術の進歩とコストダウン、そして社会全体の環境意識の高まりが相まって、より身近な存在になっていくでしょう。私たち消費者も、この変化を後押しする存在でありたいですね。

まとめ

バイオプラスチックは、植物由来のバイオマスプラスチックと、自然に分解される生分解性プラスチックの総称です。地球温暖化や海洋プラスチック問題の解決に貢献する素材として、世界中で注目されています。日本でも2030年までに200万トン導入する目標が掲げられ、企業の取り組みも活発化しているんです。

コストや性能面での課題は残るものの、技術開発により着実に改善されています。既に食品容器、日用品、農業資材など、私たちの身近なところで活用が始まっているんですね。環境に優しい未来を作るには、こうした新しい素材への転換が必要不可欠です。

私たち一人ひとりができることは、バイオプラスチック製品を意識的に選ぶこと、そして何よりプラスチックの使用量そのものを減らすことです。買い物の際に認証マークをチェックしたり、マイバッグを持参したりする小さな行動が、持続可能な社会への第一歩となります。ぜひ今日から実践してみてください。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。