皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「エポキシ樹脂とは?プラスチックとの違い」です。スマートフォンの内部やコンクリートの補修材、さらには強力な接着剤として、私たちの身の回りで幅広く使われているエポキシ樹脂。でも、普通のプラスチックとは何が違うのか、疑問に思ったことはありませんか?

実はエポキシ樹脂は、一般的なプラスチック製品とは異なる特殊な性質を持つ素材なんです。熱を加えると固まって二度と溶けなくなる、そんな不思議な特徴があるんですよ。本記事では、エポキシ樹脂の基本から、プラスチックとの違い、そして私たちの生活にどう役立っているのかまで、詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

①エポキシ樹脂とは

②プラスチックとの違い

③エポキシ樹脂の種類

④硬化剤の役割

⑤エポキシ樹脂の特徴

⑥主な用途

エポキシ樹脂は、現代の産業を支える重要な素材として、電子機器から建築まで様々な分野で活躍しています。ぜひ最後までご一読ください。

エポキシ樹脂とは

エポキシ樹脂は、分子の中に「エポキシ基」という特殊な構造を持つ合成樹脂なんです。ここでは、その基本的な性質と歴史について見ていきましょう。

基本的な定義

エポキシ樹脂とは、分子内に2個以上のエポキシ基を持つ化合物の総称なんです。エポキシ基とは、酸素原子が炭素原子2つと三角形のような形で結びついた構造のことを指します。

この樹脂は単独では固まらないんです。必ず「硬化剤」と呼ばれる別の物質と混ぜ合わせることで、化学反応を起こして固まります。この性質から、エポキシ樹脂は「熱硬化性樹脂」という分類に入るんですよ。

エポキシ樹脂の最も代表的なタイプは、ビスフェノールAとエピクロロヒドリンという2つの化学物質から作られます。これらを反応させることで、液体状のエポキシ樹脂ができあがるわけです。

混ぜ合わせる硬化剤の種類や量を変えることで、硬さや耐熱性など様々な性質を調整できるのが大きな特徴なんです。そのため、用途に応じて最適な組み合わせを選ぶことができます。

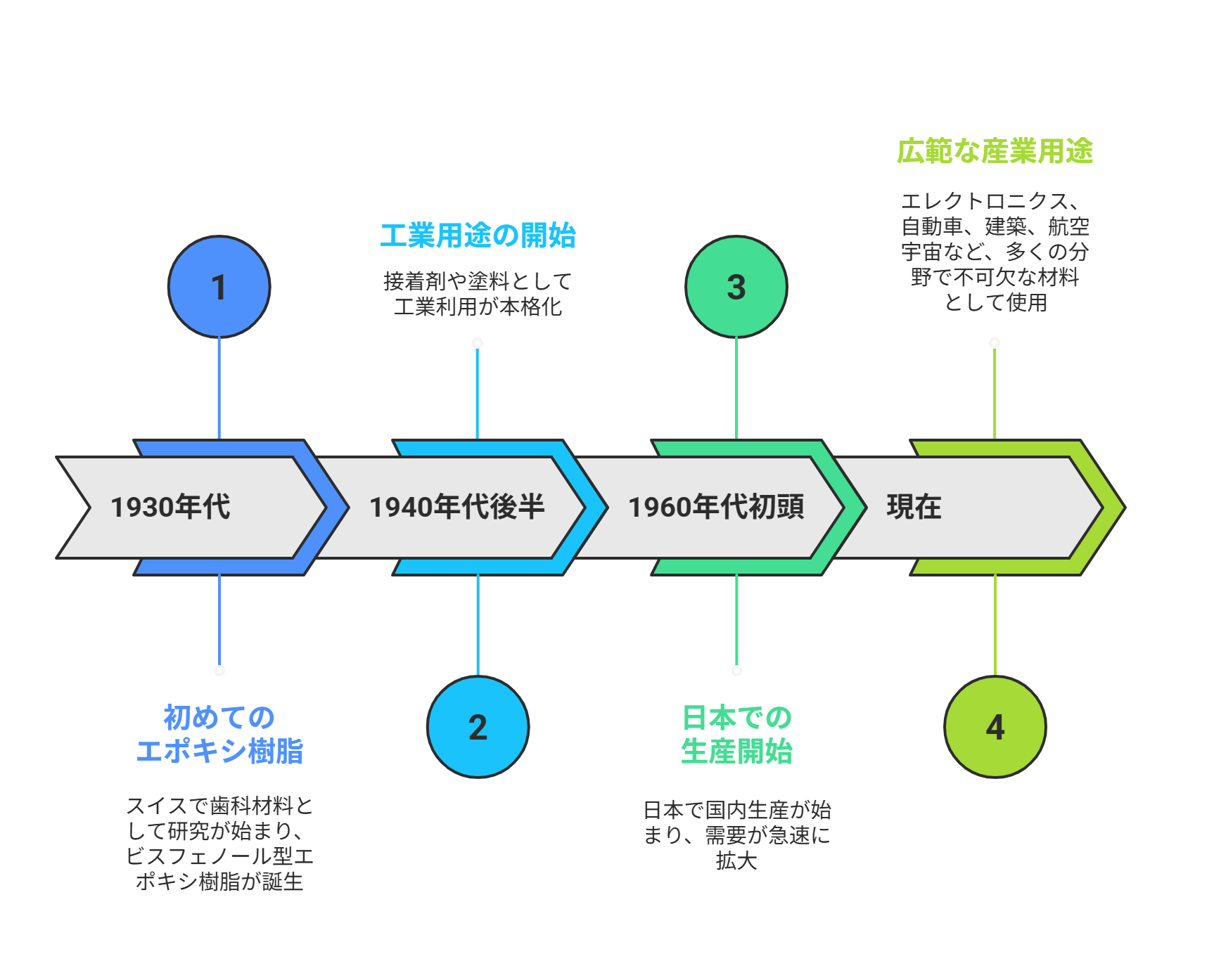

開発の歴史

エポキシ樹脂が初めて開発されたのは1930年代のことです。スイスで歯科材料用として研究が始まり、世界初のビスフェノール型エポキシ樹脂が誕生しました。

その後、1940年代後半から工業用途での使用が本格的に始まったんです。当初は接着剤や塗料として利用されていましたが、その優れた性能が認められ、次第に用途が広がっていきました。

日本では1960年代初頭から国内生産が開始されました。高度経済成長期とともに、電子機器や自動車産業の発展に伴い、エポキシ樹脂の需要も急速に拡大していったんですね。

現在では、エレクトロニクス産業を中心に、自動車、建築、航空宇宙など、多くの分野で欠かせない材料として使われています。特にスマートフォンやパソコンなどの電子機器には必ず使用されているといっても過言ではありません。

プラスチックとの違い

エポキシ樹脂もプラスチックの一種なんですが、一般的なプラスチック製品とは大きく異なる性質を持っています。その違いを詳しく見ていきましょう。

熱硬化性樹脂に分類

エポキシ樹脂は「熱硬化性樹脂」というプラスチックの仲間に分類されます。この種類のプラスチックは、加熱することで化学反応を起こして固まる性質を持っているんです。

熱硬化性樹脂は、一度固まると二度と溶けないことが最大の特徴なんですね。加熱しても、元の液体状態には戻りません。これは、固まる過程で分子同士が網目状にしっかりと結びつくためなんです。

この網目状の構造を「三次元架橋構造」と呼びます。分子がお互いに複雑に絡み合った強固な構造になるため、高い強度と安定性を持つようになるんですよ。そのため、熱硬化性樹脂は高温環境でも形を保ち、化学薬品にも強い耐性を示します。これらの特性が、エポキシ樹脂が工業用途で重宝される理由なんです。

熱可塑性樹脂との違い

一方、私たちが日常的に目にする多くのプラスチック製品は「熱可塑性樹脂」で作られています。ペットボトルやビニール袋、食品容器などがその代表例なんですね。熱可塑性樹脂は、加熱すると柔らかくなって、冷やすと固まります。そして再び加熱すれば、また柔らかくなるんです。この性質は、チョコレートが熱で溶けて冷やすと固まるのに似ています。

対してエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂は、ホットケーキのようなものなんですよ。一度焼いて固めてしまうと、もう一度加熱しても元の生地には戻りません。この違いにより、熱可塑性樹脂はリサイクルが可能なんですが、熱硬化性樹脂は溶かして再成形することができないんです。ただし、熱硬化性樹脂は耐熱性や強度が高いという大きなメリットがあります。

一般的な製品との違い

エポキシ樹脂は、一般的なプラスチック製品のように、それ自体が最終製品になることは少ないんです。むしろ、他の材料を接着したり、コーティングしたり、部品を保護したりする役割で使われることが多いんですね。

例えば、ペットボトルやバケツのような成形品は、熱可塑性樹脂で作られています。一方、エポキシ樹脂は液体状の接着剤や塗料として、または電子部品を固めて保護する封止材として活用されるんです。

また、炭素繊維と組み合わせてCFRP(炭素繊維強化プラスチック)という複合材料を作ることもあります。これは航空機の機体やレーシングカーの車体など、軽くて強い材料が必要な場所で使われているんですよ。このように、エポキシ樹脂は「素材を支える素材」として、目に見えないところで私たちの生活を支えているんです。

エポキシ樹脂の種類

エポキシ樹脂にはいくつかの種類があり、それぞれ特性が異なるんです。主な種類について詳しく見ていきましょう。

ビスフェノールA型

ビスフェノールA型エポキシ樹脂は、最も一般的で広く使われているタイプなんです。エポキシ樹脂全体の生産量の約7割を占めているといわれています。

この樹脂は、ビスフェノールAという物質とエピクロロヒドリンを反応させて作られます。ビスフェノールAはフェノールとアセトンから、エピクロロヒドリンはプロピレンから合成される化学物質なんですね。

ビスフェノールA型の特徴は、バランスの取れた性能を持つことです。機械的強度、耐熱性、電気絶縁性、接着性など、どの性質も優れているため、汎用性が高いんですよ。

そのため、電気・電子部品の封止材、接着剤、塗料、積層板など、幅広い用途に使用されています。コストと性能のバランスが良いことも、広く使われている理由の一つなんです。

ビスフェノールF型

ビスフェノールF型エポキシ樹脂は、ビスフェノールA型と似た構造を持ちますが、ホルムアルデヒドを原料として作られます。この違いにより、いくつかの異なる特性を持つようになるんです。

最も大きな特徴は、粘度が低いことなんですね。つまり、液体としてサラサラしているため、扱いやすく、細かい部分にも浸透しやすいんです。

この低粘度という特性を活かして、塗料やコーティング材として使われることが多いんですよ。特に、溶剤をあまり使わない「ハイソリッド型塗料」の原料として重宝されています。

また、ビスフェノールA型と混合して使用することで、作業性を向上させることもあります。用途に応じて両者を使い分けたり、組み合わせたりすることで、最適な性能を引き出すことができるんです。

その他の種類

ビスフェノール型以外にも、用途に応じた様々なエポキシ樹脂が開発されています。それぞれが特定の性能を強化した特殊なタイプなんですね。

ノボラック型エポキシ樹脂は、耐熱性が特に優れているタイプです。半導体の封止材や、高温環境で使用される電子部品に適しているんです。

脂環式エポキシ樹脂は、耐候性に優れており、紫外線による劣化が少ないという特徴があります。そのため、屋外で使用される塗料やコーティング材に向いているんですよ。

グリシジルアミン型は、電気特性と機械的強度のバランスが良く、高性能な電子材料として使用されます。このように、求められる性能に応じて、最適なタイプのエポキシ樹脂を選択することが重要なんです。

硬化剤の役割

エポキシ樹脂を固めるために欠かせないのが硬化剤なんです。硬化剤の種類によって、完成品の性質が大きく変わってきます。

ポリアミン系硬化剤

ポリアミン系硬化剤は、エポキシ樹脂の硬化に最もよく使われる硬化剤なんです。アミンという化学構造を持つ物質で、種類が非常に豊富にあります。この硬化剤の大きな特徴は、常温でも反応が進むということなんですね。つまり、加熱しなくても自然に固まっていくため、現場での作業に適しているんです。

ポリアミン系硬化剤には、脂肪族ポリアミン、脂環式ポリアミン、芳香族ポリアミンなど、いくつかのタイプがあります。脂肪族は常温で速く固まり、芳香族は加熱が必要なんですが、より高い強度が得られるんですよ。

このため、2液型の接着剤によく使用されています。主剤と硬化剤を混ぜ合わせると、数分から数時間で固まり、強力な接着力を発揮します。DIYで使う「エポキシ接着剤」の多くがこのタイプなんです。

酸無水物系硬化剤

酸無水物系硬化剤は、加熱によって反応するタイプの硬化剤なんです。通常、100℃以上に加熱することで、エポキシ樹脂との反応が始まります。

この硬化剤の利点は、粘度が低くて扱いやすく、混合後もすぐには固まらないことなんですね。「ポットライフ」と呼ばれる使用可能時間が長いため、大規模な作業に適しているんです。

硬化後は、高いガラス転移温度を持ち、優れた電気絶縁性と耐熱性を示します。そのため、電気・電子分野の絶縁材料として最も一般的に使用される硬化剤なんですよ。

具体的には、プリント基板、モーターのコイル封止、変圧器の注型材などに使われています。また、安全性が高いことも、工業用途で選ばれる理由の一つなんです。

硬化の仕組み

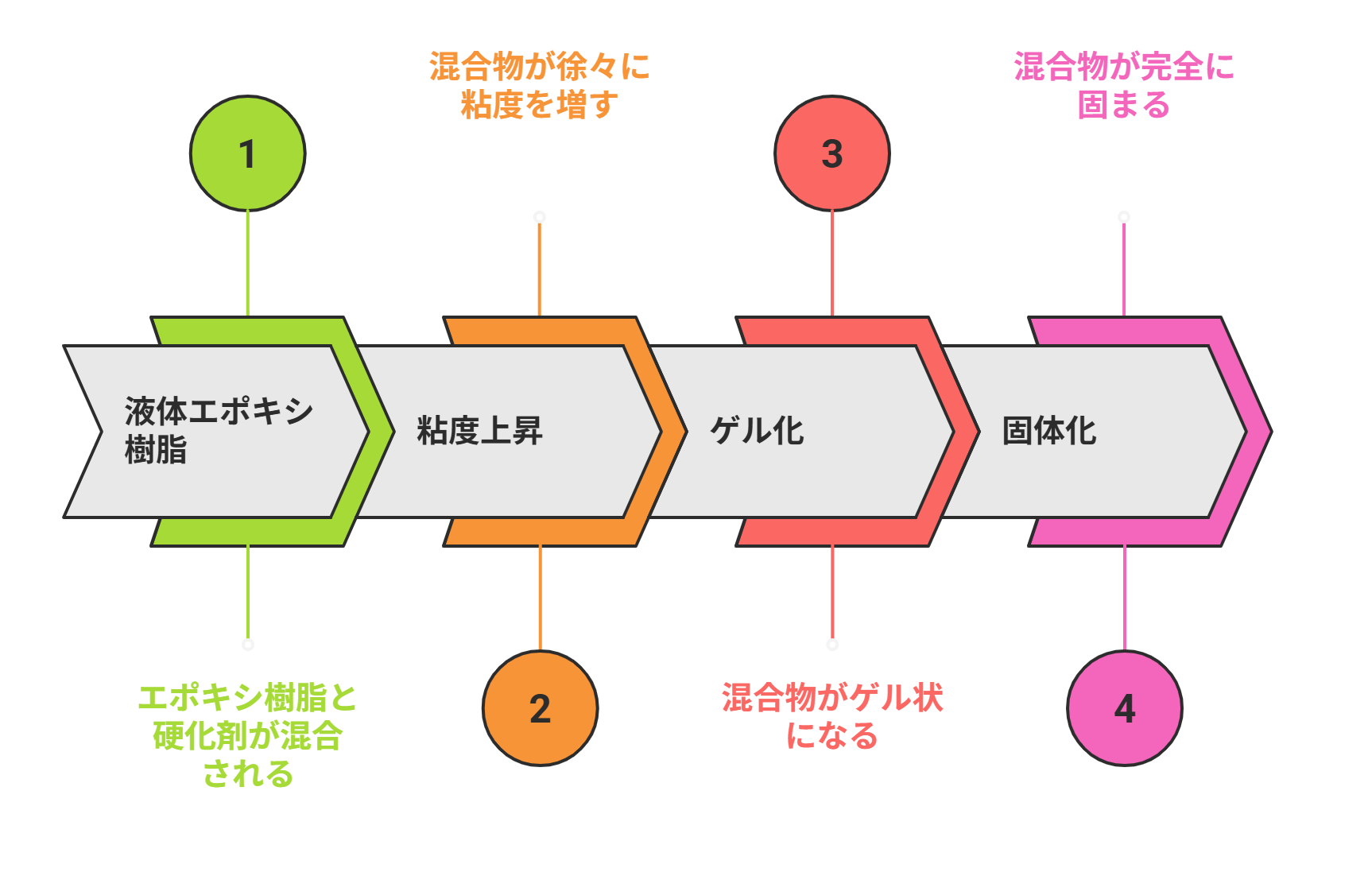

エポキシ樹脂が硬化剤と反応して固まる仕組みは、化学反応によるものなんです。エポキシ基という部分が開いて、硬化剤の分子と結びつくことで、大きな網目状の分子構造ができあがるんですね。

この反応の特徴は、副生成物が出ないということです。つまり、反応の過程で水やその他の物質が発生しないため、体積の変化が小さく、精密な成形に適しているんですよ。

反応が進むにつれて、液体だったエポキシ樹脂は徐々に粘度が上がり、やがてゲル状になり、最終的には固体になります。この過程を「硬化」または「キュア」と呼ぶんです。

硬化剤の種類や量、温度などの条件を調整することで、硬化速度や最終的な性能をコントロールできます。これにより、用途に最適な特性を持つ製品を作ることができるんです。

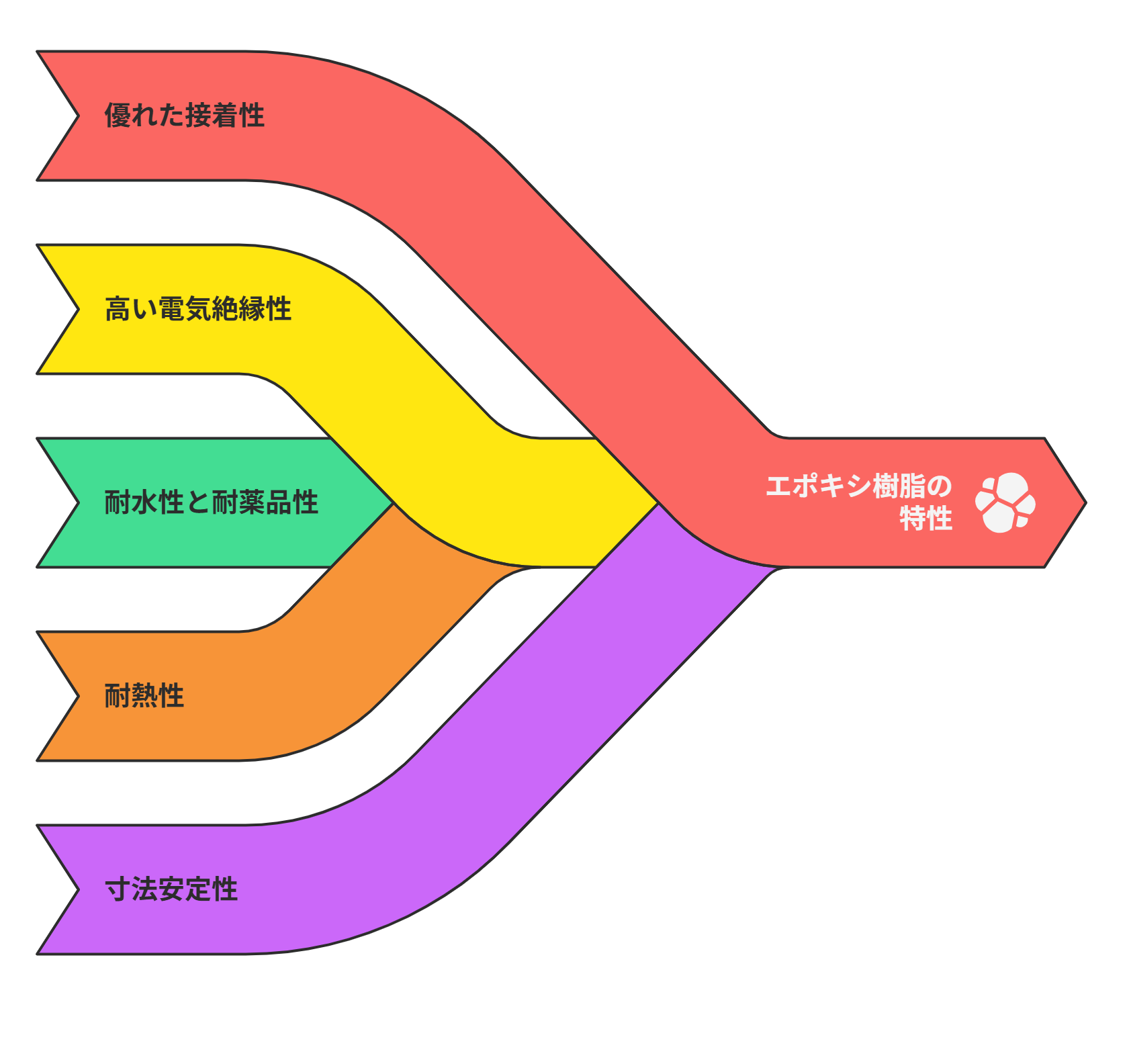

エポキシ樹脂の特徴

エポキシ樹脂は、多くの優れた特性を持っているんです。ここでは主な特徴について詳しく見ていきましょう。

優れた接着性

エポキシ樹脂の最も顕著な特徴の一つが、非常に高い接着性です。木材、金属、コンクリート、ガラス、プラスチックなど、ほとんどの材料に強力に接着することができます。接着強度は一般的に10MPa以上といわれており、これは1平方センチメートルあたり約100kg以上の重さに耐えられる計算になるんですね。この強度は、ボルトで締め付けるのに匹敵するほどなんです。

接着力が高い理由は、分子レベルで材料の表面に密着し、化学的な結合を形成するためなんですよ。また、硬化時の収縮が小さいことも、接着力を保つ上で重要な要素になっています。

そのため、構造用接着剤として、自動車の車体組立や建物の耐震補強工事などに使用されています。接着剤の中でも、特に高い強度が求められる用途で活躍しているんです。

高い電気絶縁性

エポキシ樹脂は、電気を通さない「絶縁性」が非常に優れているんです。体積抵抗率は10の12乗から10の17乗Ω・cm程度で、これは高性能な絶縁材料に匹敵する値なんですね。

この高い絶縁性により、電気回路の中で電流が流れてはいけない部分を確実に分離することができます。また、耐電圧性も高く、高電圧がかかっても絶縁破壊を起こしにくいんですよ。

さらに、湿度の高い環境でも絶縁性能を維持できる耐湿性も備えています。これは、エポキシ樹脂が水分をほとんど通さない性質を持つためなんです。

そのため、プリント基板の基材、半導体の封止材、電気部品のコーティング材など、電子機器の重要な部分に広く使用されています。スマートフォンやパソコンなどの電子機器には、必ずといっていいほど使われているんです。

耐水性と耐薬品性

エポキシ樹脂は、水や化学薬品に対して高い耐性を持っているんです。硬化後の三次元網目構造が、水分子や化学物質の侵入を防ぐバリアとして機能するためなんですね。

耐水性については、水分をほとんど通さない性質があります。そのため、水に長時間浸かっていても膨らんだり、性能が低下したりしにくいんですよ。

耐薬品性については、強アルカリ、有機溶剤、油脂類など、多くの化学物質に対して安定しています。ただし、強酸に対してはやや弱い傾向があるため、酸性環境で使用する場合は注意が必要なんです。

これらの特性を活かして、化学プラントの配管や薬品タンクの内面コーティング、船舶の塗装、飲料缶の内面塗装などに使用されています。腐食を防ぐための防食材料として、重要な役割を果たしているんです。

耐熱性

エポキシ樹脂は、高い耐熱性を持つことでも知られているんです。ガラス転移温度は一般的に100℃から150℃程度で、使用する硬化剤によっては200℃を超える高耐熱グレードもあります。ガラス転移温度とは、樹脂が硬い状態から柔らかい状態に変わる温度のことなんですね。この温度以下では、エポキシ樹脂は形を保ち、性能を維持することができるんです。

耐熱性が高い理由は、硬化後の分子構造が非常に強固だからなんですよ。三次元架橋構造により、分子の熱運動が制限されるため、高温でも安定しているんです。そのため、エンジンルーム周辺の自動車部品、高温環境で動作する電子部品、半導体の封止材などに使用されています。また、高温で使用される接着剤としても活躍しているんです。

寸法安定性

エポキシ樹脂は、寸法安定性に優れているんです。つまり、温度や湿度が変化しても、形やサイズがほとんど変わらないということなんですね。

硬化時の体積収縮率は約3%と小さく、他の樹脂と比較しても優秀な値なんです。例えば、不飽和ポリエステル樹脂の収縮率は6~8%なので、エポキシ樹脂の方が約半分程度なんですよ。

収縮が小さいということは、精密な部品の製造に適しているということです。また、硬化後の温度変化による膨張・収縮も少ないため、長期間にわたって寸法精度を保つことができるんです。

この特性は、精密電子部品の封止、高精度が要求される成形品、複雑な形状の複合材料などの製造に不可欠なんです。わずかな寸法変化も許されない用途で、エポキシ樹脂の安定性が活かされています。

エポキシ樹脂の用途

エポキシ樹脂は、その優れた特性を活かして、様々な分野で使用されているんです。具体的な用途を見ていきましょう。

電子部品への利用

エポキシ樹脂の最大の用途の一つが、電気・電子部品分野なんです。優れた電気絶縁性と耐熱性が、この分野での使用に最適なんですね。

半導体の封止材として、エポキシ樹脂は広く使用されています。ICチップやダイオード、LEDなどの電子部品を、エポキシ樹脂で固めて保護するんです。これにより、湿気や衝撃から部品を守り、電気的な絶縁も確保できるんですよ。

プリント基板の基材としても重要なんです。ガラス繊維にエポキシ樹脂を含浸させた積層板が、基板の材料として使われています。これは、電気絶縁性、寸法安定性、機械的強度のバランスが優れているためなんです。

また、トランジスタ、コンデンサ、コイルなどの電気部品のコーティングや注型にも使用されます。スマートフォン、パソコン、家電製品など、あらゆる電子機器にエポキシ樹脂が使われているといっても過言ではないんです。

接着剤としての利用

エポキシ樹脂は、強力な接着剤として、工業用から家庭用まで幅広く使用されているんです。その高い接着力と多様な材料への適用性が、接着剤として理想的なんですね。

工業用途では、自動車の車体組立に構造用接着剤として使用されます。金属板同士を接着することで、溶接の代わりや補助として機能し、車体の軽量化と強度向上に貢献しているんです。

家庭用としても、2液混合型のエポキシ接着剤が販売されています。金属、陶器、木材、プラスチックなど、ほぼすべての材料を接着できる万能接着剤として、DIYや修理に便利なんです。

塗料・コーティング材

エポキシ樹脂は、塗料やコーティング材としても広く利用されているんです。耐水性、耐薬品性、耐腐食性という特性が、保護塗料として最適だからなんですね。

船舶塗装では、船底や船体の防食塗料として使用されます。海水という過酷な環境でも、長期間にわたって金属を腐食から守ることができるんです。

工場の床材としても使われます。耐薬品性、耐摩耗性に優れ、清潔に保ちやすいため、化学工場、食品加工工場、病院の手術室などに施工されるんですよ。

飲料缶の内面塗装にもエポキシ樹脂が使用されています。これは、内容物と金属の直接接触を防ぎ、缶の内側の腐食を防止するためなんです。私たちが日常的に飲んでいる缶ジュースや缶コーヒーにも、エポキシ樹脂が使われているんです。

建築・土木分野

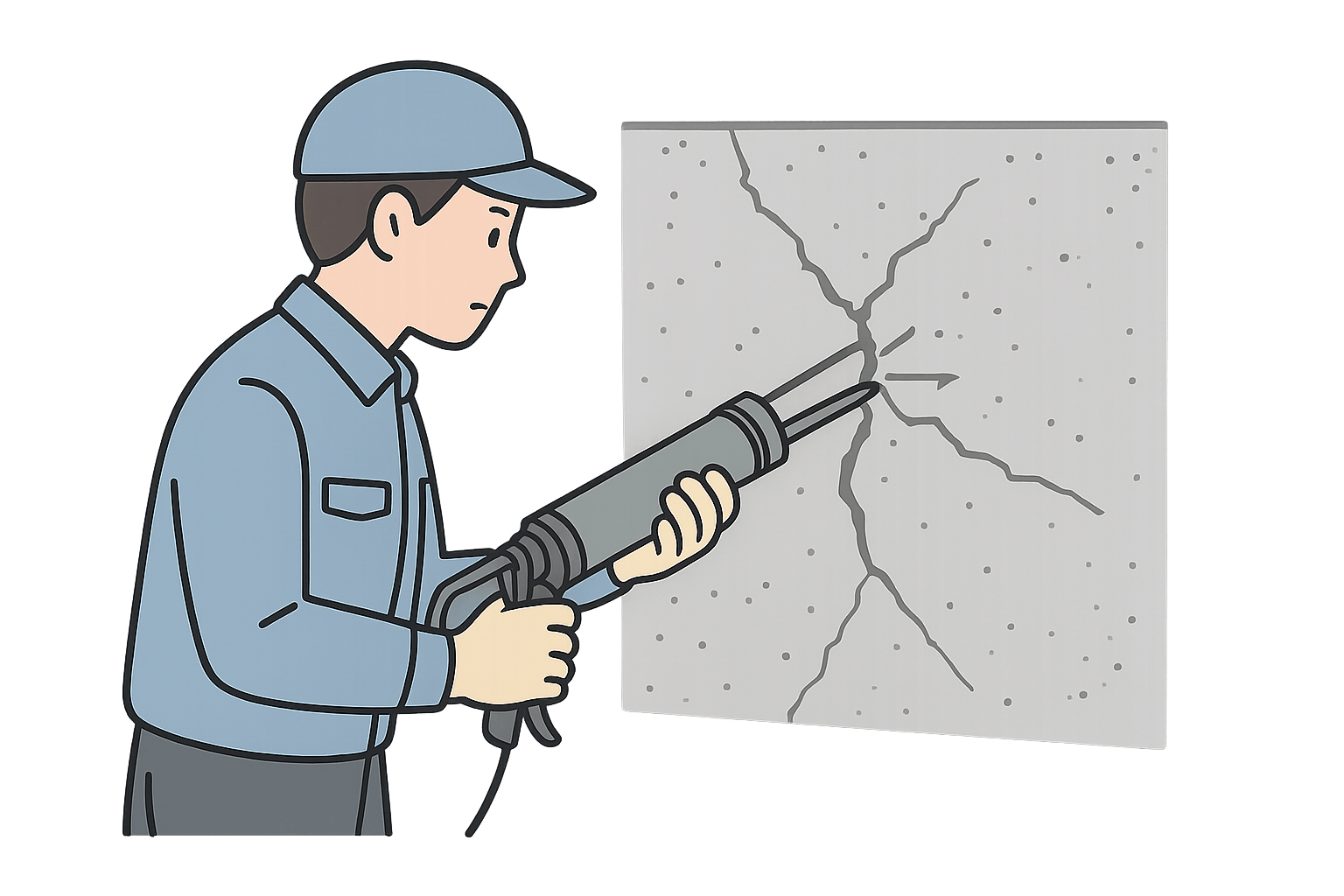

建築・土木分野でも、エポキシ樹脂は重要な材料として使用されているんです。特に、既存構造物の補修や補強に欠かせない存在なんですね。

コンクリートの劣化補修では、エポキシ樹脂注入工法が広く採用されています。ひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入することで、水の浸入を防ぎ、強度を回復させることができるんです。

耐震補強工事では、炭素繊維シートとエポキシ樹脂を組み合わせた工法が使われます。構造物の表面に炭素繊維シートを貼り付け、エポキシ樹脂で固定することで、強度を大幅に向上させることができるんですよ。

まとめ

エポキシ樹脂は、一般的なプラスチックとは異なる「熱硬化性樹脂」という種類に分類される特殊な材料なんです。一度加熱して固めると二度と溶けないという性質により、高い耐熱性、優れた機械的強度、そして多様な材料への接着性を持っています。

エポキシ樹脂の最大の特徴は、硬化剤の種類を変えることで、用途に応じた最適な性能を引き出せることなんですね。電子部品の封止材、強力な接着剤、防食塗料、建築補修材など、私たちの生活を支える様々な場面で活躍しているんです。

ただし、紫外線に弱い、低温で硬化が遅い、衝撃に対して脆いという欠点もあります。これらの特性を理解した上で、適切な用途に使用することが重要なんですよ。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。