皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「プラスチックリサイクルマーク一覧」です。ペットボトルやお弁当の容器に印刷されている三角形やプラマーク、見たことはあるけど詳しい意味は知らないという方も多いのではないでしょうか。

実は、これらのマークには法律で定められた役割があって、正しく理解することで適切なゴミの分別ができるようになるんです。間違った捨て方をしてしまうと、せっかくのリサイクル資源が無駄になってしまうこともあるんですよ。本記事では、プラスチックリサイクルマークの種類と意味、そして正しい分別方法について詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

①マークの基本知識

②日本の2種類のマーク

③三角マークの番号

④材質記号の種類

⑤表示対象外の製品

⑥リサイクルの3つの方法

⑦正しい分別のコツ

⑧よくある間違い

リサイクルマークの理解は、環境にも社会にも優しい循環型社会を作る第一歩なんです。ぜひ最後までご一読ください。

マークの基本知識

プラスチック製品に表示されているマークは、単なる飾りではないんです。ここでは、リサイクルマークの役割や法的な背景について解説しますね。

リサイクルマークとは

リサイクルマークは、容器や包装に使われている材質を消費者に分かりやすく伝えるための表示なんです。正式には「識別表示」と呼ばれていて、資源有効利用促進法という法律に基づいて表示が義務付けられています。

このマークの最大の目的は、家庭でゴミを捨てる際の分別を簡単にすることなんですよ。外見だけではプラスチックなのか紙なのか判断が難しい容器も、マークを見れば一目で材質が分かるようになっているんです。

表示義務の対象

リサイクルマークの表示義務があるのは、主に商品を入れたり包んだりする容器包装です。具体的には、中身の商品が使われたり取り出されたあとに不要になるものが対象となります。

ペットボトルやお弁当の容器、レジ袋、お菓子の袋などがこれに該当するんですね。一方で、CD・DVDケースのように商品と分離しても使い続けるものは表示義務の対象外なんです。また業務用として事業所内だけで使われる容器包装も、表示義務はありません。

マークの役割

リサイクルマークには3つの重要な役割があるんです。1つ目は消費者の分別を助けること、2つ目は自治体による分別収集を促進すること、3つ目は適切なリサイクル処理を可能にすることですね。

実はプラスチックには20種類以上の異なる素材が存在していて、種類ごとに分けて処理する必要があります。マークがなければ正しい分別は非常に困難なんですよ。このマークのおかげで、2023年の日本における廃プラスチックの有効利用率は89%に達しているんです[1]。

日本の2種類のマーク

日本で法律によって表示が義務付けられているプラスチックのリサイクルマークは、実は2種類しかないんです。それぞれの特徴と使い分けについて見ていきましょう。

PETボトルマーク

PETボトルマークは、矢印で描かれた三角形の中に「1」という数字があって、その下に「PET」と記載されているマークなんです。このマークは飲料・酒類・しょうゆ用のペットボトルにのみ表示されます。

PETとはポリエチレンテレフタレートという素材の略称で、透明で軽く、丈夫な特性を持っているんですね。ペットボトルのリサイクル率は2023年度で85.0%と非常に高く、回収されたボトルの多くが新しいペットボトルや繊維製品に生まれ変わっているんですよ。

プラマーク

プラマークは、矢印で描かれた四角の中に「プラ」と記載されたマークです。ペットボトル以外のプラスチック製容器包装に表示されるんです。

お弁当の容器、卵パック、洗剤のボトル、レジ袋など、身の回りの多くのプラスチック製品がこの対象なんですね。プラマークの下には、PP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)といった材質記号が併記されることもあります。

表示サイズと方法

リサイクルマークのサイズには法律で決まりがあるんです。印刷やラベルの場合は上下の長さが6mm以上、刻印の場合は8mm以上と定められています。

表示方法は印刷、ラベル、刻印のいずれでも構いません。ただし、誰が見てもはっきりと識別できることが条件なんですよ。マークのデザインは全国統一で、勝手に改変することは認められていないんです。

三角マークの番号

海外製品などで、三角形の中に1から7までの数字が入ったマークを見たことはありませんか。これらの番号にはそれぞれ意味があるんです。

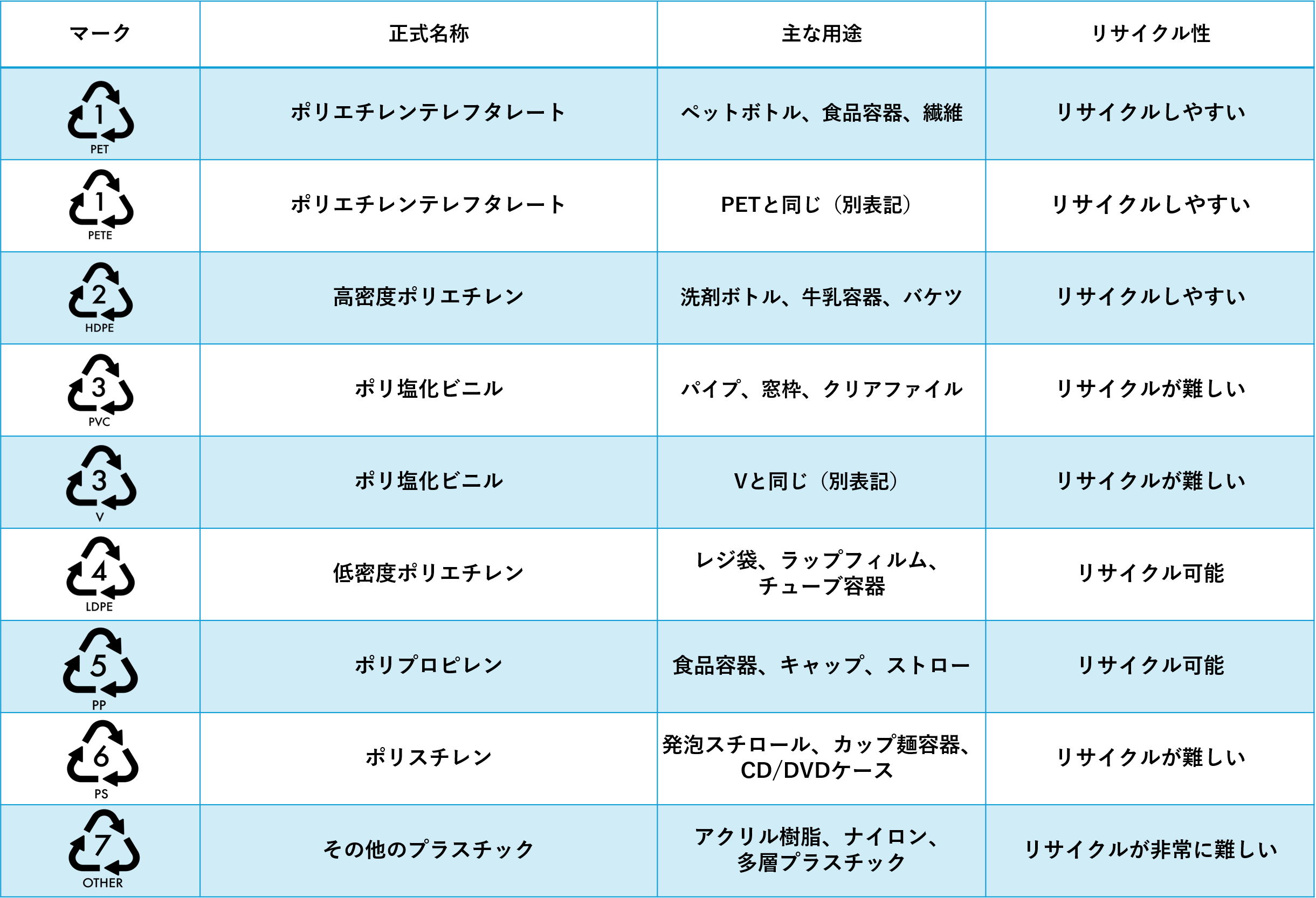

1番から7番の意味

三角マークの番号は、米国プラスチック産業協会が定めた樹脂識別コード(SPIコード)なんです。各番号が示すプラスチックの種類は以下になります。

この番号システムは1988年にアメリカで制定されて、プラスチック廃棄物の効率的な分別を目的として作られたんです。現在ではASTM国際規格として管理されているんですよ。

日本で見る理由

日本では容器包装リサイクル法の制定後、ペットボトルには1番マーク、その他のプラスチック製容器包装にはプラマークを使用するよう統一されました。

しかし、海外から輸入された製品には今でも1番から7番までの番号マークが付いているんです。また、容器包装リサイクル法が制定される前に製造された古い製品にも、これらの番号マークが残っている場合があるんですね。

海外製品の見分け方

製品の底部や側面に三角形の番号マークがある場合、それは海外製品か統一前の製品である可能性が高いんです。日本国内で現在製造されている容器包装には、PETボトルマークかプラマークのいずれかが表示されています。

番号マークが付いている製品を捨てる際は、お住まいの自治体のルールに従ってくださいね。多くの自治体では、1番ならペットボトル、2番から7番ならプラスチックごみとして扱われるんです。

材質記号の種類

プラマークやPETマークと一緒に、アルファベットの記号が表示されていることがあるんです。これらは具体的なプラスチックの種類を示す材質記号なんですよ。

PP・PE・PSとは

材質記号は、プラスチックの化学的な種類を示す略称です。代表的な材質記号は以下になります。

主な材質記号

PP:ポリプロピレン

PE:ポリエチレン

PS:ポリスチレン

PVC:ポリ塩化ビニル

PET:ポリエチレンテレフタレート

PPは電子レンジ対応容器に、PEはレジ袋やラップに、PSは発泡トレイなどによく使われているんです。これらの記号を知っておくと、製品の特性や用途が理解しやすくなるんですね。

複合素材の表記

2種類以上の素材でできている容器包装の場合、主要な構成材料を含む2つ以上の素材名が並べて表示されます。このとき、最も多く使われている素材名には下線が引かれるんです。

例えば「PE・PP」と表示されていて、PEに下線がある場合、ポリエチレンが主な素材で、一部にポリプロピレンも使われているという意味なんですよ。複合素材の容器は単一素材に比べてリサイクルが難しい場合があるんです。

役割名の併記ルール

キャップやボトルなど個別に分けられる部分がそれぞれ異なる素材でできている場合、役割名と素材名の両方が表記されるんです。

「本体:PP、キャップ:PE」のように表示されることで、消費者は各部分を正しく分別できるんですね。

このような一括表示は、製品使用後に全体を一緒に廃棄する場合に認められていて、分別の手間を減らす工夫となっているんです。

表示対象外の製品

リサイクルマークが付いていないプラスチック製品も多く存在するんです。表示義務の対象外となる製品について理解しておきましょう。

製品本体は対象外

プラスチック製品そのものには、リサイクルマークの表示義務がないんです。例えば、おもちゃ、文房具、バケツ、洗面器などの製品本体は対象外なんですね。

リサイクルマークが義務付けられているのは、あくまで「容器包装」だけなんですよ。容器包装とは、商品を入れたり包んだりするもので、中身が消費されたり取り出されたあとに不要になるものを指します。

無地容器の扱い

印刷やラベルが施されていない無地の容器包装は、表示義務がないんです。ただし、刻印が可能な製造工程で作られるものは無地とは見なされないため注意が必要なんですね。

無地の容器でも、他に分離できる部分に識別表示義務のある容器包装が含まれている場合は、そちらに一括して表示する必要があります。完全に無地で表示不可能な場合のみ、表示義務が免除されるんです。

業務用の例外

事業者が専らその事業活動で消費する商品の容器包装は、表示義務の対象外なんです。例えば、工場内だけで使われる部品の包装や、オフィス内で消費される文房具の容器などが該当します。

また、輸出品として海外で消費される製品の容器包装も、国内の家庭で廃棄されないため表示義務はないんですよ。これらの例外規定により、必要な場所にのみマークが表示される仕組みになっているんです。

正しい分別のコツ

リサイクルマークを理解したら、次は実践ですよね。効果的なリサイクルのために押さえておきたいポイントを紹介します。

自治体ルールの確認

プラスチックの分別方法は自治体によって異なるんです。PETボトルマークとプラマークの製品を同じ袋に入れて良い自治体もあれば、完全に分ける必要がある自治体もあるんですよ。

お住まいの自治体のホームページやゴミ分別アプリで、詳しいルールを確認しましょう。引っ越した際は、以前の自治体と同じ方法では通用しないこともあるため、必ず新しいルールをチェックしてくださいね。

洗浄と乾燥

プラスチック容器を捨てる前の準備として、中身を空にする、軽くすすぐ、乾かすという3つの手順が重要なんです。食べ物や飲み物の残りが付いたままでは、リサイクルの品質が下がってしまうんですよ。

油汚れがひどい容器は、無理に洗う必要はありません。洗うのに大量の水や洗剤を使うよりも、可燃ごみとして出した方が環境負荷が少ない場合もあるんです。状況に応じて判断しましょう。

キャップと本体の分離

ペットボトルのキャップとラベルは、本体とは別の素材でできているんです。そのため、捨てる前にキャップを外して、ラベルをはがすことが推奨されているんですね。

キャップはプラマーク対象のプラスチックごみとして、本体はPETボトルとして、それぞれ分別します。ラベルもプラスチックごみなんですよ。この分離作業が、質の高いリサイクルにつながるんです。

リサイクルマークのよくある間違い

リサイクルマークに関する誤解や間違いは意外と多いものなんです。よくある勘違いを知って、正しい分別を心がけましょう。

任意表示の混同

法律で義務付けられたマーク以外にも、業界団体が推奨する任意のマークが存在するんです。紙パックマークや段ボールマークなどがこれに該当します。

これらの任意マークと法定マークを混同しないよう注意が必要なんですね。義務表示の対象外である製品に識別マークを付けると、消費者の混乱を招く可能性があるため、むやみに表示すべきではないんです。

マーク付き製品の誤認

リサイクルマークが付いていても、すべての製品が必ずリサイクルされるわけではないんです。汚れがひどい場合や自治体の処理能力の問題で、焼却処分されることもあるんですよ。

また、製品本体にマークのようなデザインが印刷されている場合でも、それが正式なリサイクルマークでないケースもあるんです。正しいマークかどうかは、形状と表示内容で判断しましょう。

汚れた容器の処理

納豆の容器やマヨネーズのチューブなど、洗っても汚れが落ちにくい容器の扱いに迷う方は多いですよね。基本的には、軽くすすいでも汚れが残る場合は可燃ごみとして出すのが適切なんです。

プラスチックごみとして出した汚れた容器は、リサイクル施設で選別時に取り除かれて、結局は焼却されるんですよ。無理に洗う労力と水を使うよりも、最初から可燃ごみとして出した方が効率的な場合もあるんです。

まとめ

プラスチックリサイクルマークは、日本ではPETボトルマークとプラマークの2種類が法律で義務付けられているんです。これらのマークを正しく理解して、適切に分別することで、限りある資源を有効活用できるんですね。

三角形の番号マークは海外製品に多く見られる樹脂識別コードで、日本では統一前のシステムなんです。材質記号や役割名の表記も参考にしながら、お住まいの自治体のルールに従って分別しましょう。

リサイクルマークが付いていない製品本体や無地容器、業務用製品は表示義務の対象外なんですよ。すべてのプラスチックが同じように扱われるわけではないことを理解しておくことが大切です。

回収されたプラスチックは、マテリアル、ケミカル、サーマルという3つの方法でリサイクルされているんです。容器を軽くすすいで乾かして、キャップと本体を分離するという基本的な準備が、質の高いリサイクルにつながります。

あなたの正しい分別が、環境保護と資源循環に貢献するんですよ。今日からリサイクルマークを意識して、できることから始めてみませんか。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。