皆さんこんにちは。今回のテーマは「廃プラスチックのリサイクル方法」です。毎日使っているペットボトルやレジ袋、食品トレイなど、プラスチック製品を捨てた後、それがどうなっているか気になったことはありませんか?

実は日本では年間約800万トン以上のプラスチックが廃棄されているんです。そのうち約87%が何らかの形で再利用されているんですが、リサイクルの方法にはいくつかの種類があって、それぞれに特徴があるんですよ。正しく分別してリサイクルに出すことで、また新しい製品として生まれ変わることができます。

本記事では、廃プラスチックのリサイクル方法について、基本的な知識から最新の取り組みまで、わかりやすく解説していきます。

目次は以下の通りです。

① 廃プラスチックとは

② マテリアルリサイクル

③ ケミカルリサイクル

④ サーマルリサイクル

⑤ プラスチック資源循環促進法

廃プラスチックのリサイクルは、私たち一人ひとりの行動が環境を守る大きな力になります。ぜひ最後までご一読ください。

廃プラスチックとは

私たちが日常生活で使い終わったプラスチック製品は、すべて「廃プラスチック」と呼ばれます。ここでは廃プラスチックの基本的な分類と、日本での排出状況について見ていきましょう。

一般廃プラと産業廃プラの違い

廃プラスチックは、どこから出されるかによって大きく2つに分けられます。家庭や飲食店、事務所などから出るプラスチックごみは「一般廃プラスチック」と呼ばれています。ペットボトルや食品トレイ、レジ袋などが代表的なものです。

一方、工場やプラスチックの製造過程で出るプラスチックのくずや破片は「産業廃プラスチック」に分類されます。産業廃プラスチックは種類が決まっていて汚れが少ないため、リサイクルしやすいという特徴があるんです。同じプラスチックのごみでも、出どころによって処理の方法が変わってくるんですね。

日本の廃プラ排出量

日本では2022年に年間約823万トンのプラスチックが廃棄されました。この数字はとても大きく感じるかもしれませんが、実際にどんな種類のプラスチックが多いのでしょうか[1]。

廃棄されるプラスチックのうち、約半数の404万トンを占めているのが包装や容器類です。食品トレイやペットボトル、レジ袋などの容器包装が最も多く捨てられているんです。次に多いのが電気製品や機械類から出るプラスチックで、143万トンほどになります。

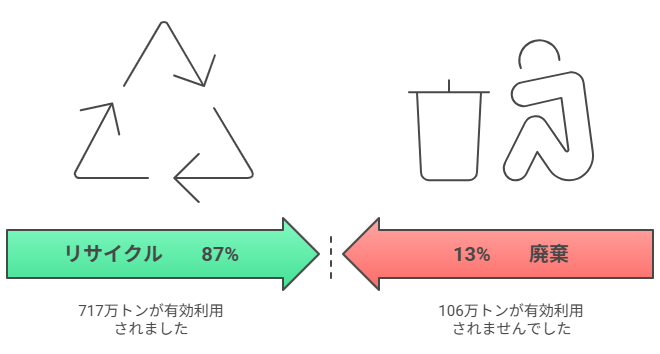

興味深いのは、製造段階で出る加工ロスも64万トンあるという点です。つまり、製品になる前の段階でも、かなりの量のプラスチックが廃棄されているんですね。これらの廃プラスチックのうち、約87%にあたる717万トンが何らかの形で有効利用されています[1]。

マテリアルリサイクル

廃プラスチックをもう一度プラスチック製品として生まれ変わらせる方法が、マテリアルリサイクルです。ここではその仕組みと、実際にどんな製品に生まれ変わるのかを見ていきましょう。

マテリアルリサイクルの仕組み

マテリアルリサイクルは、廃プラスチックを「材料」として再利用する方法です。「材料リサイクル」とも呼ばれています。回収されたプラスチックは、まず種類ごとに分けられ、ラベルやキャップなどの異物を取り除きます。

次に粉砕機で細かく砕いて、しっかりと洗浄します。きれいになったプラスチックは「フレーク」と呼ばれる薄片状になります。このフレークをさらに熱で溶かして固めると、「ペレット」という小さな粒状の原料ができあがります。このペレットが新しいプラスチック製品を作るための材料になるんです。

マテリアルリサイクルの良いところは、プラスチックをプラスチックのまま再利用できることです。ただし、汚れや異物が混ざっていると品質が落ちてしまうため、丁寧な分別と洗浄が必要になります。

マテリアルリサイクルで作られる製品

マテリアルリサイクルされたプラスチックは、私たちの身近なところで活躍しています。例えば、公園のベンチやフェンス、遊具などに使われています。コンテナや収納ボックス、土木工事で使われるシートなども、リサイクルプラスチックから作られているんです。

ペットボトルのリサイクルは特に進んでいて、回収されたペットボトルから繊維を作り、それを衣類やカバンに加工する技術も確立されています。また、最近では同じペットボトルに再生する「ボトルtoボトル」という技術も実用化されています。

プラスチック製の文具やプランターなども、リサイクル材料から作られているものが増えています。買い物の際に商品をよく見ると、リサイクルマークがついているものを見つけられるかもしれませんね。

マテリアルリサイクルの課題

環境に優しいマテリアルリサイクルですが、実は日本での実施率は全体の約22%にとどまっています[1]。なぜこんなに低いのでしょうか。最大の理由は、分別と洗浄にかかるコストが高いことです。

特に家庭から出る一般廃プラスチックは、さまざまな種類のプラスチックが混ざっていたり、食品の汚れがついていたりします。これを種類ごとに分けて洗浄する作業は、ほとんどが手作業で行われるため、時間も人手もかかるんです。

一方、工場から出る産業廃プラスチックは種類が決まっていて汚れも少ないため、マテリアルリサイクル率が約30%と高くなっています[1]。家庭でのより丁寧な分別と洗浄が、マテリアルリサイクルを増やすカギになりそうですね。

ケミカルリサイクル

プラスチックを化学的に分解して、別の資源として生まれ変わらせる方法がケミカルリサイクルです。マテリアルリサイクルが難しいプラスチックでも処理できる技術として注目されています。

ケミカルリサイクルの種類

ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的に処理して分解し、化学原料として再利用する方法です。主に4つの技術があります。

ケミカルリサイクルの主な技術は以下になります。

高炉原料化

コークス炉化学原料化

ガス化

油化

高炉原料化は、製鉄所で鉄を作る際にプラスチックを還元剤として使う方法です。プラスチックは炭素と水素でできているため、コークス(石炭を蒸し焼きにしたもの)の代わりに使えるんです。コークス炉化学原料化では、廃プラスチックから炭化水素油やコークス炉ガスを作り出します。

ガス化は廃プラスチックを分解してガスにする方法で、そのガスを化学工業の原料や燃料として使います。油化は廃プラスチックを石油に近い油に戻す技術で、最も注目されている方法の一つです。

廃プラ油化の注目技術

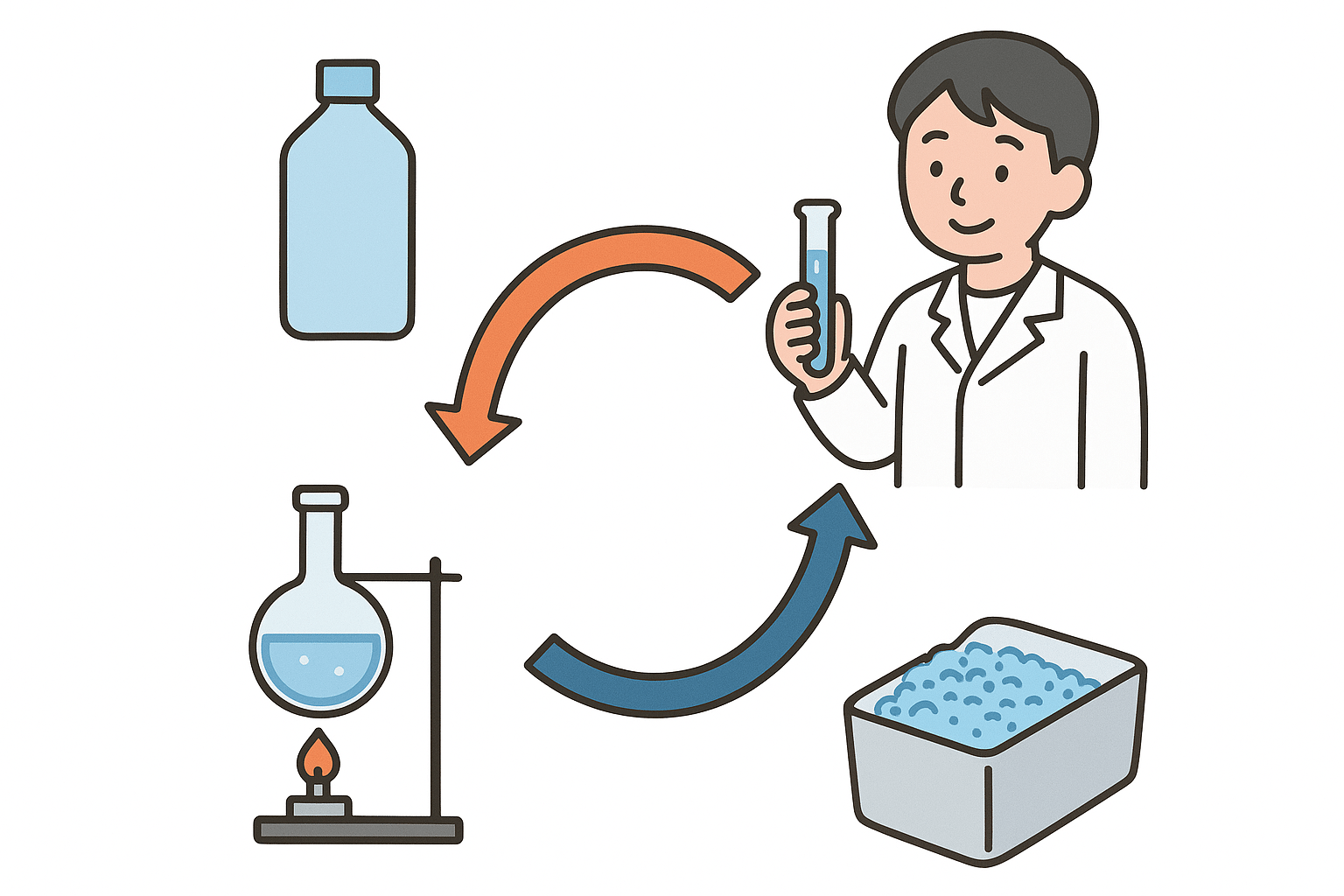

廃プラ油化は、プラスチックの原料である石油に戻す技術として、特に期待が集まっています。プラスチックを高温で熱分解すると、「熱分解油」という石油に近い油ができます。この油を製油所で処理すれば、また新しいプラスチックの原料として使えるんです。

この技術の素晴らしいところは、「水平リサイクル」が実現できることです。水平リサイクルとは、同じ品質の製品に何度も生まれ変わることを指します。従来は品質が落ちて別の製品になる「ダウンサイクル」が主流でしたが、油化技術なら元の品質を保てるんですね。

さらに、廃プラスチックを単純に燃やすよりもCO2の排出量を減らせるというメリットもあります。石油の採掘量も減らせるため、資源の少ない日本にとって重要な技術として開発が進められています。

ケミカルリサイクルのメリット

ケミカルリサイクルの大きなメリットは、マテリアルリサイクルが難しいプラスチックでも処理できることです。複数の種類のプラスチックが混ざっていても、汚れがついていても、化学的に分解してしまえば原料として使えます。

また、既存の製油所や化学プラントの設備を活用できるため、新しく大きな施設を作る必要が少ないという利点もあります。初期投資を抑えながら、効率的にリサイクルを進められるんです。

ただし現在、日本での実施率は約3%と低い状況です[1]。技術開発が進んでコストが下がれば、今後さらに普及していくことが期待されています。特に油化技術は、日本のリサイクル率を大きく向上させる可能性を秘めているんです。

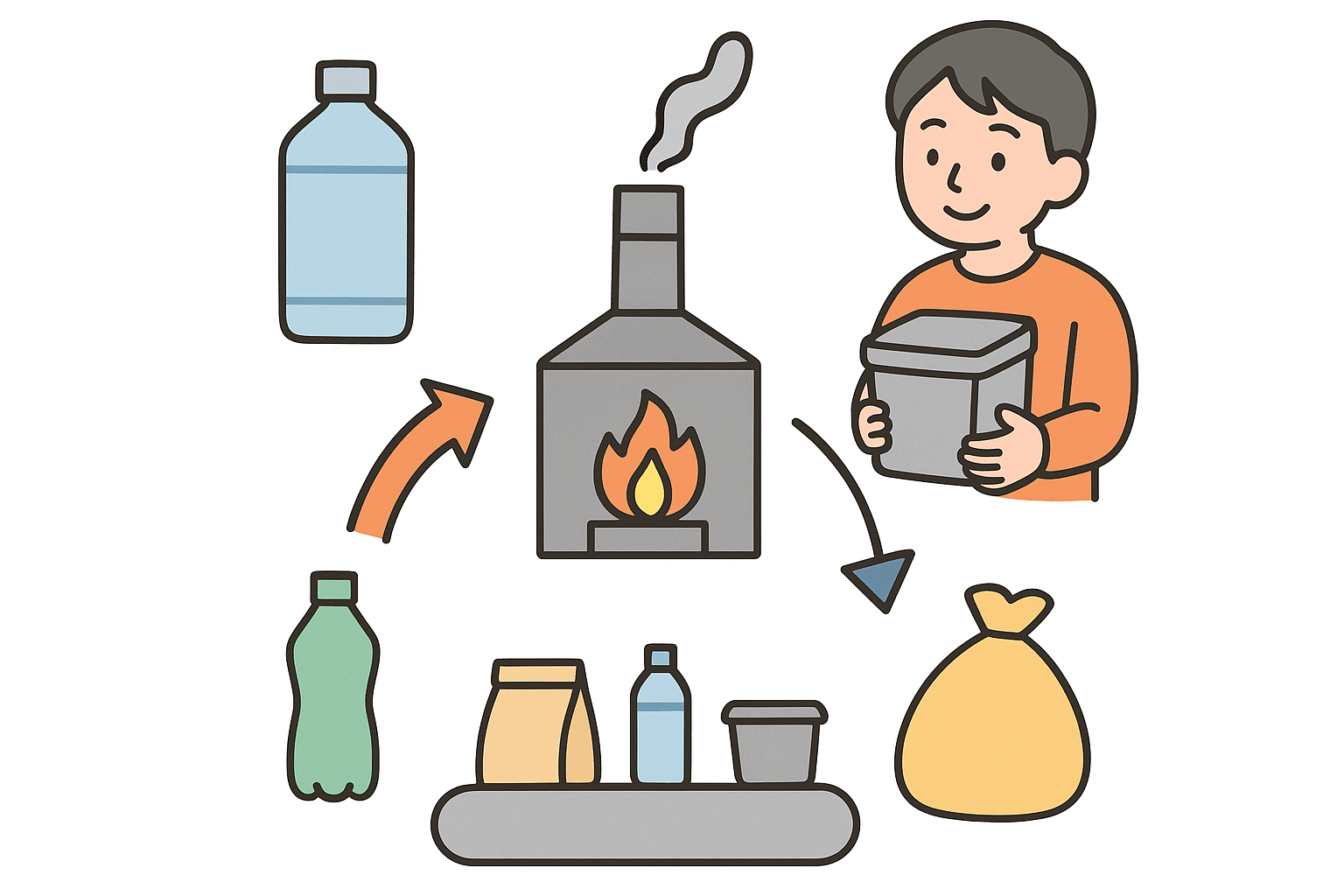

サーマルリサイクル

廃プラスチックを燃やした時に出る熱をエネルギーとして利用するのが、サーマルリサイクルです。日本で最も多く行われているリサイクル方法について詳しく見ていきましょう。

サーマルリサイクルとは

サーマルリサイクルは、廃プラスチックを燃やした際に発生する熱エネルギーを回収して利用する方法です。プラスチックは石油からできているため、燃やすと紙類の約3倍もの熱を出すんです。この高い発熱量を活用するのがサーマルリサイクルの特徴です。

具体的には、ごみ焼却施設で廃プラスチックを燃やし、その熱で水を沸騰させて蒸気を作ります。この蒸気でタービンを回して発電する「ごみ発電」が代表的な例です。発電した電気は施設内で使ったり、電力会社に売ったりできます。

また、焼却時の熱を温水プールや温浴施設の加温に使ったり、地域の暖房に活用したりしている自治体もあります。さらに、廃プラスチックを固めて作る「RPF(固形燃料)」は、工場のボイラー燃料として利用されています。

日本で主流な理由

日本では廃プラスチックの約60%がサーマルリサイクルで処理されています[1]。これは他の先進国と比べて非常に高い割合です。なぜ日本でサーマルリサイクルが主流になったのでしょうか。

最大の理由は、分別の手間がかからないことです。マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルでは、プラスチックの種類を細かく分けたり、汚れを落としたりする必要があります。しかしサーマルリサイクルなら、種類が混ざっていても汚れがついていても燃やせるんです。

また、日本は国土が狭く埋立地が限られているため、ごみを減らす必要がありました。焼却すればごみの量を大幅に減らせますし、その熱を有効活用できます。こうした事情から、日本では早くからごみ焼却とサーマルリサイクルが発達してきたんですね。

国際的な評価の課題

サーマルリサイクルは日本では広く行われていますが、実は国際的には「リサイクル」として認められない場合があります。欧州などでは、物質として再利用する「マテリアルリサイクル」や「ケミカルリサイクル」だけを本当のリサイクルとみなす考え方が主流なんです。

日本のリサイクル率は87%と高い数字ですが、これはサーマルリサイクルを含めた数字です。もしサーマルリサイクルを除くと、リサイクル率は約25%まで下がってしまいます[1]。欧州の多くの国では50%を超えているため、日本はまだまだ改善の余地があるといえます。

環境への配慮という観点では、プラスチックを物質として循環させることが理想的です。そのため日本でも、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの比率を高めていくことが今後の課題となっています。

プラスチック資源循環促進法

プラスチックごみ問題の解決に向けて、2022年4月から新しい法律が施行されました。この法律によって何が変わったのか、詳しく見ていきましょう。

2022年4月施行の新法

2022年4月1日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、通称「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。この法律は、プラスチック製品が作られてから捨てられるまでの全ての段階で、資源の循環を促進することを目指しています。

この法律の基本となるのが「3R+Renewable」という考え方です。3Rとは、Reduce(ごみを減らす)、Reuse(繰り返し使う)、Recycle(資源として再利用する)のことです。これに「Renewable(再生可能な資源に替える)」を加えた4つの視点で、プラスチック問題に取り組んでいきます。

この法律では、製品を作る事業者、商品を提供する事業者、自治体、そして私たち消費者が、それぞれの立場で協力してプラスチックの循環を進めることが求められています。みんなで取り組むことで、より大きな効果が期待できるんですね。

特定プラスチック製品の規制

この法律では、コンビニや飲食店などで無料で配られる使い捨てプラスチック製品が規制の対象になりました。具体的には12種類の製品が「特定プラスチック使用製品」として指定されています。

規制対象となる製品は以下になります。

フォーク

スプーン

ナイフ

マドラー

ストロー

ヘアブラシ

くし

かみそり

シャワーキャップ

歯ブラシ

衣類用ハンガー

クリーニング袋

これらの製品を年間5トン以上提供している事業者は「多量提供事業者」とされ、使用量を減らす取り組みが義務付けられました。

例えば、有料化したり、お客さんが本当に必要な時だけ渡したり、繰り返し使える製品に切り替えたりする必要があります。取り組みが不十分な場合は、勧告や命令を受けることもあるんです。

企業に求められる対応

プラスチック製品を製造・販売する企業には、いくつかの対応が求められています。まず、製品の設計段階から環境に配慮することです。リサイクルしやすい設計にしたり、使うプラスチックの量を減らしたり、バイオプラスチックを使ったりする工夫が必要です。

また、自分の会社が作った製品を自主的に回収してリサイクルする取り組みも推奨されています。例えば、店舗に回収ボックスを設置して、使い終わった製品を回収するといった方法です。

特に廃プラスチックを大量に排出する事業者は、排出量を減らす計画を立てて実行することが求められています。この法律に違反すると、最大50万円の罰金が科される可能性もあります。企業にとっては、環境への配慮とコンプライアンスの両面から、プラスチック対策が重要な課題になっているんです。

まとめ

ここまで廃プラスチックのリサイクル方法について詳しく見てきました。マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルという3つの主要な方法があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあることがわかりました。日本では現在、サーマルリサイクルが約60%を占めていますが、今後は物質として再利用するリサイクルを増やしていくことが課題です。

2022年に施行されたプラスチック資源循環促進法により、企業や自治体、そして私たち消費者一人ひとりに、プラスチックとの向き合い方を見直すことが求められています。海洋プラスチック問題や輸出規制の影響など、解決すべき課題は多くありますが、企業の先進的な取り組みや新技術の開発により、希望の光も見えてきました。

あなたにできることは、まず家庭でのプラスチックの分別を丁寧に行うことです。容器を軽くすすいで、ラベルを分けて、正しく分別する。この小さな行動の積み重ねが、リサイクルの質を高め、循環型社会の実現につながります。今日から、あなたも廃プラスチックリサイクルの一員として、行動を始めてみませんか。私たち一人ひとりの選択が、美しい地球を次世代に引き継ぐ力になるのです。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。

出典: