皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「廃プラスチックの分別と注意点」です。毎日の生活で出るプラスチックごみ、正しく分別できていますか?

実は廃プラスチックは、正しく分別することでリサイクル率が大きく変わるんです。間違った分別は環境にも経済にも悪影響を与えてしまいます。本記事では、廃プラスチックの正しい分別方法と、守るべき注意点について詳しく解説していきます。

目次は以下の通りです。

①廃プラスチックとは

②分別が重要な理由

③基本的な分別方法

④絶対に混ぜてはいけないもの

⑤事業所での分別注意点

⑥3つのリサイクル方法

⑦分別時のよくあるミス

⑧プラスチック新法の影響

⑨分別を効率化するコツ

⑩処理費用を抑える方法

廃プラスチックの分別は、私たち一人ひとりができる環境保護の第一歩なんです。ぜひ最後までご一読ください。

廃プラスチックとは

廃プラスチックとは、使い終わって不要になったプラスチック製品のことです。ここでは家庭と事業所で異なる扱いや、主な種類について見ていきましょう。

家庭と事業所の違い

廃プラスチックは、どこから出たかによって大きく2つに分けられます。家庭から出るものは「一般廃棄物」として扱われ、各自治体が回収するルールに従います。一方、会社や工場などの事業活動で出たプラスチックは「産業廃棄物」に分類されるんです。

産業廃棄物の廃プラスチックは、廃棄物処理法という法律で定められた20種類の廃棄物のうち「廃プラスチック類」に該当します。たとえオフィスで出た弁当容器やペットボトルでも、事業活動に伴って出たものは産廃扱いになる場合があります。この判断は自治体によって異なるため、迷ったら必ず管轄の自治体に確認してください。

主な廃プラの種類

廃プラスチックには様々な種類があります。代表的なものは以下になります。

ペットボトル

発泡スチロール

包装フィルム

ビニール袋

食品トレイ

ポリタンク

PPバンド

これらはすべてプラスチックを含む製品です。また、合成樹脂のくずや合成繊維、合成ゴム(廃タイヤを含む)なども廃プラスチック類に含まれます。プラスチックが使われている製品であれば、基本的には廃プラスチックとして扱うと覚えておきましょう。

ボールペンやクリアファイルなど、オフィスで使う文房具も廃プラスチックに該当するんですよ。

分別が重要な理由

なぜ廃プラスチックの分別がこれほど重要なのでしょうか。ここではリサイクル品質への影響と、環境への影響について解説します。

リサイクル品質が下がる

廃プラスチックに他のごみが混ざっていると、リサイクル処理ができなくなったり、再生品の品質が著しく落ちてしまいます。生ごみや紙類などの異物が混入していると、作業員が手作業で分別する必要が出てくるんです。この作業は大変な手間がかかります。

分別がうまくいかないと、せっかく集めたプラスチックがリサイクルできずに焼却処分されてしまうことも。また処理コストも上がるため、回収業者や自治体の負担が増えてしまいます。きれいに分別された廃プラスチックは高品質な再生材料として活用できますが、汚れや異物が多いと資源価値が大きく下がってしまうんですよ。

環境への影響

不適切に処理された廃プラスチックは、深刻な環境問題を引き起こします。特に海洋に流出したプラスチックごみは、海洋生物の生態系に悪影響を及ぼしているんです。プラスチックが細かく砕けてできるマイクロプラスチックは、魚や貝などの体内に蓄積され、最終的に人間の食卓にも届く可能性があります。

また、分別されていない廃プラスチックは処理場の負担を増加させます。焼却処分する場合は二酸化炭素が発生し、地球温暖化の原因にもなります。2022年のデータでは、日本の廃プラスチック排出量は約823万トンにのぼり、そのうち有効利用率は87%でした。残りの13%は単純焼却や埋め立てとなっており、まだまだ改善の余地があるんです[1]。

基本的な分別方法

廃プラスチックを正しく分別するための基本的な方法を押さえましょう。マークの見分け方から自治体ルールまで解説します。

マークで見分ける

プラスチック製品には、リサイクル可能かどうかを示すマークが付いています。最も一般的なのは「プラマーク」と「PETマーク」の2つです。プラマークは、ポリ袋やお弁当の容器、食品用トレイなどに付けられており、PET以外のプラスチック製品を示します。

PETマークは、飲料用や調味料用のペットボトルに付いています。ペットボトル本体だけでなく、キャップやラベルにもそれぞれリサイクル可能な表示があるんです。これらのマークを確認することで、正しくリサイクルに出せるかどうかが分かります。

ただし、プラスチック製品でも容器以外の製品にはマーク表示が義務付けられていないため、迷ったら自治体に確認しましょう。

汚れの落とし方

廃プラスチックをリサイクルに出す前に、汚れを落とすことが大切です。食品の残りカスや調味料が付いたままだと、リサイクル処理の妨げになります。基本的には水で簡単にすすぐだけで十分なんですよ。

油汚れがひどい場合は、ティッシュやキッチンペーパーで拭き取ってから洗うと効果的です。ただし、洗剤を使ってゴシゴシ洗う必要はありません。軽く水洗いして、食べ残しや液体が残っていない状態にすればOKです。

どうしても汚れが落ちない場合は、可燃ごみとして出すことも検討しましょう。無理にリサイクルに出すよりも、確実に処理できる方法を選ぶことが大切なんです。

自治体ルールの確認

廃プラスチックの分別ルールは、住んでいる地域によって大きく異なります。ある自治体では「資源」「可燃ごみ」「不燃ごみ」に分別するところもあれば、ペットボトル以外のプラスチック製品を不燃ごみとして分別する自治体もあるんです。

お住まいの自治体のホームページや、配布されているごみ分別ガイドを必ず確認してください。分からないことがあれば、自治体の環境課や清掃事務所に電話で問い合わせるのが確実です。

引っ越しをした際は、以前の地域と異なるルールになっている可能性が高いため、特に注意が必要ですよ。正しい分別は、地域のルールを守ることから始まります。

絶対に混ぜてはいけないもの

廃プラスチックに混ぜてはいけない物があります。ここでは特に注意が必要な3つのカテゴリーについて説明します。

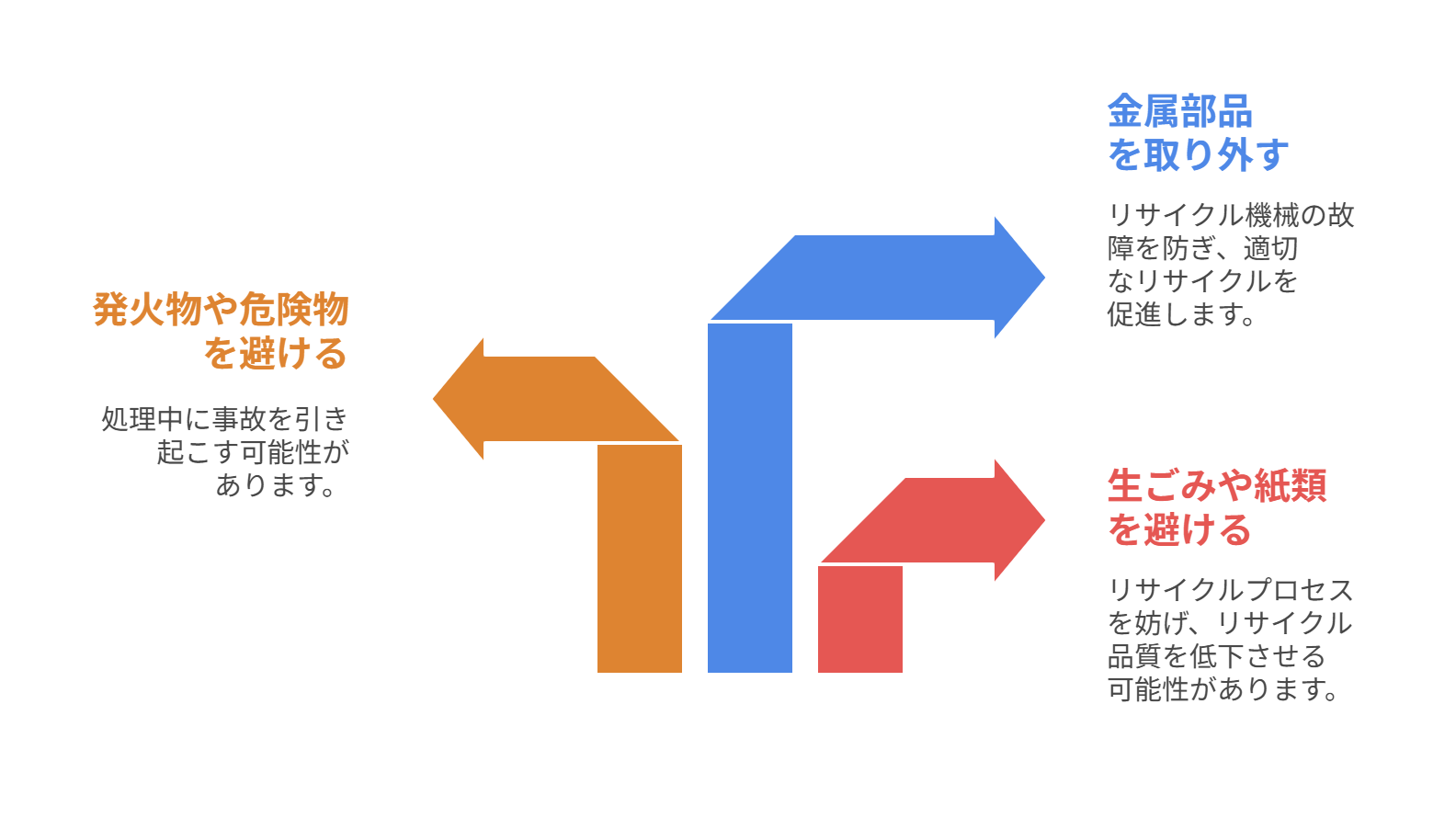

生ごみや紙類

廃プラスチックに生ごみや紙類を混ぜるのは絶対にNGです。これらの異物が混入すると、リサイクル施設で作業員が手作業で分別しなければならず、大変な手間がかかります。また、生ごみの水分や油分がプラスチックに付着すると、リサイクル処理そのものができなくなる可能性があるんです。

紙類も同様に、プラスチックと一緒に処理することはできません。特に食品が付着した紙類は、リサイクルに適さないため可燃ごみとして出す必要があります。廃プラスチックはできるだけ純粋な状態で処理することが、高品質なリサイクルにつながります。分別の手間を惜しまず、きちんと分けて出すことを心がけましょう。

発火物や危険物

ライターやスプレー缶など、発火の恐れがあるものを廃プラスチックに混ぜると、処理中に重大な事故を引き起こす可能性があります。リサイクル施設では機械で圧縮したり、高温で処理したりするため、発火物が混入していると火災や爆発の危険があるんです。

使い捨てライターは中のガスを完全に抜いてから、自治体のルールに従って処分してください。スプレー缶も同様に、中身を使い切って穴を開けるなど、指定された方法で処理します。カセットボンベやヘアスプレーなども同じく危険物として扱われます。作業員の安全を守るためにも、これらは絶対に廃プラスチックと混ぜないようにしましょう。

金属部品

プラスチック製品に金属部品が付いている場合は、事前に取り外す必要があります。金属が混入したまま処理すると、リサイクル機械が故障する原因になってしまうんです。例えば、ボールペンの金属製クリップや、プラスチック容器の金属製キャップなどが該当します。

できるだけ手で取り外せる金属部品は外してから、廃プラスチックとして出しましょう。取り外した金属部品は、金属ごみや不燃ごみとして別に処理します。

プラスチックと金属を分けることで、それぞれ適切なリサイクルが可能になり、資源の有効活用につながるんですよ。少し手間はかかりますが、環境のために協力をお願いします。

事業所での分別注意点

事業所から出る廃プラスチックは、家庭とは異なる扱いになります。ここでは事業所特有の注意点を3つ解説します。

産廃処理が必要

事業活動に伴って出た廃プラスチックは、産業廃棄物として扱わなければなりません。そのため、産業廃棄物処理業の許可を持った業者に処理を委託する義務があります。自治体の一般ごみ収集には出せないので注意してください。

処理を委託する際は、必ず書面による委託契約書を締結する必要があります。また、廃プラスチックを運搬業者に引き渡す際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。マニフェストとは、廃棄物が適正に処理されたかを確認するための管理票のことです。これを怠ると法律違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

弁当ガラの扱い

オフィスで出る弁当ガラ(食べ終わった後の弁当容器)やペットボトルの扱いは、自治体によって判断が分かれます。事業活動とは直接関係ないため、事業系一般廃棄物として扱う自治体もあれば、産業廃棄物として扱う自治体もあるんです。

東京都23区では、弁当ガラ系のプラスチックは一般廃棄物として処理できる場合がありますが、それ以外は産業廃棄物扱いになります。このように地域差が大きいため、事業所の所在地を管轄する自治体に必ず確認してください。間違った方法で処理すると、後で問題になる可能性があります。不明な点は事前に問い合わせて、正しい処理方法を確認しましょう。

処理業者の選び方

廃プラスチックの処理を依頼する業者選びは非常に重要です。不正な処理を行う業者に委託すると、依頼した事業者自身が法的責任を問われる可能性があります。業者を選ぶ際は、産業廃棄物処理業の許可証を持っているか、委託する内容が業許可の範囲に含まれているかを必ず確認してください。

また、環境省が推奨する「優良認定事業者」かどうかもチェックポイントです。複数の業者に見積もりを依頼し、処理実績や処理方法について説明を受けることをおすすめします。極端に安い金額を提示する業者や、処理状況の公開をしていない業者には注意が必要です。信頼できる業者を選ぶことが、適正な廃棄物処理の第一歩なんですよ。

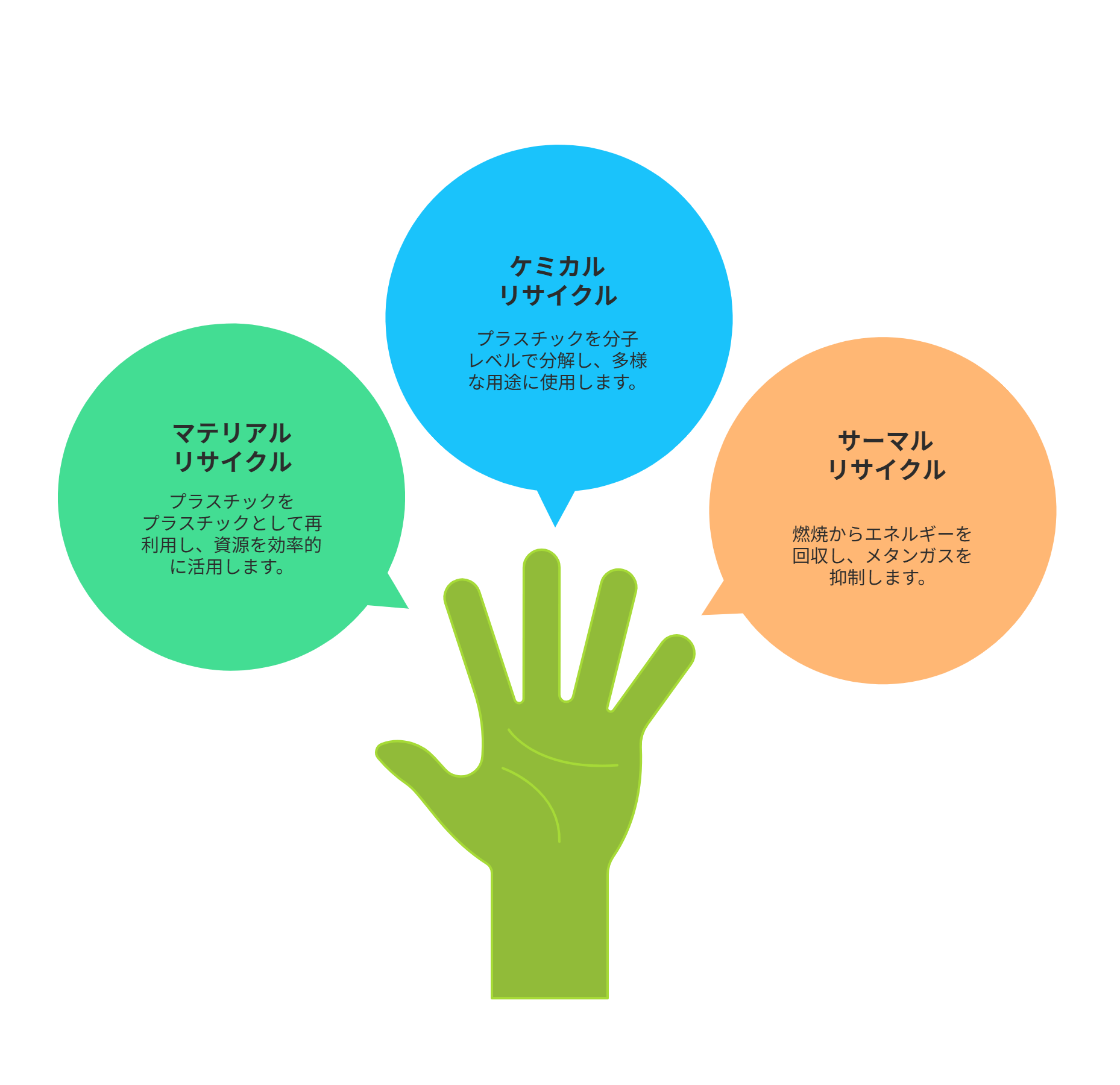

3つのリサイクル方法

廃プラスチックは3つの方法でリサイクルされています。それぞれの特徴と活用方法を見ていきましょう。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、廃プラスチックを新たなプラスチック製品の原料として再利用する方法です。回収された廃プラスチックは、選別・粉砕・洗浄を経て、フレーク状やペレット状に加工されます。この再生材料を使って、再びプラスチック製品が作られるんです。

具体的には、使用済みペットボトルが新しいペットボトルに生まれ変わったり、衣類や食品トレイ、公園のベンチ、コンテナなどに作り替えられたりします。2022年のデータでは、日本の廃プラスチックのうちマテリアルリサイクルは約22%を占めています。プラスチックをプラスチックとして再利用するため、資源の有効活用という観点から最も優先されるべきリサイクル方法とされています[1]。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的に分解して、原料や燃料として再利用する方法です。プラスチックを分子レベルまで分解し、モノマーや油、ガスなどの化学物質に戻します。これらは新たなプラスチック製品の原料や、化学製品の原料として活用できるんです。

主な手法には、高温での熱分解やガス化、油化などがあります。マテリアルリサイクルと違って、汚れや異物が付着していてもリサイクルしやすいのが特徴です。また、食品接触用途への展開も可能になります。ただし、設備が大型で投資額が高くなる点や、処理に多くのエネルギーが必要な点が課題とされています。それでも今後のプラスチック資源循環には必須の技術なんですよ。

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルとは、廃プラスチックを燃焼させたときに発生する熱をエネルギーとして回収し活用する方法です。プラスチックは石油から作られているため、燃やすと高い発熱量が得られます。この熱を利用して発電したり、温水プールの温度調整やビニールハウスの暖房に使ったりするんです。

分別が難しい廃プラスチックでも燃焼することで有効な資源になります。また、プラスチックの劣化で発生するメタンガスを抑制できるメリットもあります。ただし、燃焼時には二酸化炭素が発生するため、地球温暖化の観点からは課題が残ります。[3]日本では廃プラスチックリサイクルのうち約56%がサーマルリサイクルとなっており、最も高い割合を占めています。

分別時のよくあるミス

廃プラスチックの分別では、よくある間違いがいくつかあります。ここでは特に多い3つのミスについて説明します。

キャップとラベル

ペットボトルを出すとき、本体とキャップとラベルを分けずにそのまま出してしまう人が多いんです。実はこの3つは、それぞれ異なる種類のプラスチックでできています。本体はPET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップはPE(ポリエチレン)、ラベルはPS(ポリスチレン)という素材なんです。

異なる素材が混ざったままだと、リサイクル処理の品質が落ちてしまいます。リサイクル施設では、これらを浮き沈みで分別する技術を使っていますが、最初から分けて出してもらえると処理がスムーズになります。ペットボトルを出す前に、キャップとラベルを外して、それぞれ分けて出すことを習慣にしましょう。少しの手間で、リサイクルの質が大きく向上します。

小さすぎるプラ

3cm以下の小さなプラスチック製品は、リサイクル施設の機械に詰まったり巻き付いたりして、故障の原因になってしまいます。例えば、薬のシート包装やストローの袋、小さなキャップなどが該当します。また、薄いラップフィルムも機械に巻き付く可能性があるため注意が必要です。

これらの小さなプラスチックは、自治体のルールに従って可燃ごみとして出すのが適切です。リサイクルマークが付いていても、サイズが小さすぎる場合は処理できません。分別の際は、プラスチックの大きさにも注意を払いましょう。どうしても判断に迷う場合は、自治体に問い合わせて確認することをおすすめします。

汚れたままの排出

食べ物や調味料が付いたまま廃プラスチックを出してしまうのも、よくある間違いです。汚れたプラスチックはリサイクル処理ができず、結局焼却処分されてしまうことになります。せっかく分別しても、汚れているとリサイクルの意味がなくなってしまうんです。

マヨネーズやケチャップの容器、カレーやシチューのレトルトパウチなどは、特に汚れが残りやすいので注意してください。水でサッとすすぐだけでも効果があります。完璧に洗う必要はありませんが、明らかな汚れは取り除いてから出すようにしましょう。どうしても汚れが落ちない場合は、無理にリサイクルに出さず、可燃ごみとして処理する判断も大切です。

プラスチック新法の影響

2022年4月に施行されたプラスチック新法により、廃プラスチックの扱いが変わりました。事業者と自治体それぞれの変化を解説します。

事業者の責任強化

プラスチック資源循環促進法(通称:プラスチック新法)によって、事業者の責任が強化されました。すべての排出事業者は、廃プラスチックの排出抑制と再資源化に取り組むことが求められています。特に年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者には、目標設定と計画的な取り組みが義務付けられているんです。

主務大臣は、必要に応じて事業者に指導や助言を行い、多量排出事業者の取り組みが著しく不十分な場合には、勧告・公表・命令などの措置を取ることがあります。命令に違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。

また、報告義務を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、20万円以下の罰金となります。企業にとって、廃プラスチックの適正処理はコンプライアンスの重要事項になっているんですよ。

自治体の取り組み

プラスチック新法により、自治体はプラスチック容器包装以外のプラスチック製品も一括で回収できるようになりました。これまでは容器包装リサイクル法に基づいて、プラスチック製容器包装のみが資源物として収集されていましたが、今後はプラスチック製のハンガーや洗面器なども一緒に回収できるんです。

市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別基準を策定し、住民に分かりやすく周知する努力義務があります。一括回収により、住民にとっては分別がシンプルになり、プラスチック資源の回収量も増えることが期待されています。

お住まいの自治体が一括回収を実施しているか、ホームページなどで確認してみてください。新しい分別ルールに対応することで、より効果的なリサイクルに貢献できます。

分別を効率化するコツ

廃プラスチックの分別を効率的に行うための工夫をご紹介します。特に事業所での取り組みに役立つ方法です。

分別ボックスの設置

分別を効率化する最も基本的な方法は、適切な分別ボックスを設置することです。事務所や工場内の廃棄物が発生する場所に、分別ボックスを配置しましょう。設置する際のポイントは以下になります。

イラスト付き表示

色分けで識別

投入口の工夫

設置場所の最適化

定期的な回収

分別ボックスには、廃プラスチック、可燃ごみ、不燃ごみなど、イラストや写真を使って何を捨てるボックスなのか分かりやすく表示してください。色分けも効果的で、例えば廃プラスチックは黄色、可燃ごみは赤色といった具合に統一すると、視覚的に判断しやすくなります。

投入口の大きさや形を工夫することで、間違ったものが入りにくくなる効果もあります。発生場所に適した分別ボックスを設置することで、分別の手間が大きく削減できるんですよ。

従業員への周知

いくら分別ボックスを設置しても、従業員が正しいルールを理解していなければ意味がありません。定期的に分別方法についての教育を実施することが大切です。新入社員研修や全体会議で、廃プラスチックの分別ルールを説明しましょう。

チェックリストを作成して、従業員が確認できるようにするのも効果的です。「生ごみは混ぜない」「金属部品は外す」「軽く水洗いする」など、具体的な行動を箇条書きにしたリストを、分別ボックスの近くに掲示してください。

また、分別が正しくできていない事例を見つけたら、その場で指導するのではなく、全体への注意喚起として共有することで、改善につながります。継続的な周知活動が、分別の質を高める鍵なんです。

保管時の注意

分別した廃プラスチックを保管する際にも注意点があります。清潔な状態を保つことが最も重要です。雨風にさらされたり、他のごみと混ざったりしないよう、適切な保管場所を確保してください。

保管容器は蓋付きのものを使用し、虫や動物が入らないようにします。また、長期間保管すると劣化や汚れの原因になるため、定期的に回収業者に引き渡すスケジュールを立てましょう。

保管場所には「廃プラスチック専用」と明示し、他のごみが混入しないよう管理します。きれいに分別した廃プラスチックが、保管中に汚れてしまっては意味がありません。最後まで気を抜かず、適切な管理を心がけることで、高品質なリサイクルが実現できます。

処理費用を抑える方法

廃プラスチックの処理には費用がかかります。ここでは処理コストを抑えるための具体的な方法を3つご紹介します。

きれいな分別

処理費用を抑える最も効果的な方法は、きれいに分別することです。異物が混入していない廃プラスチックは、リサイクル施設での処理が効率的に進むため、処理コストが下がります。また、品質の高い再生材料として扱われるため、買取価格が付く場合もあるんです。

逆に、汚れや異物が多い廃プラスチックは、追加の選別作業が必要になり、処理費用が高くなってしまいます。生ごみや紙類を混ぜない、軽く水洗いする、金属部品を外すといった基本的な分別を徹底するだけで、年間の処理費用に大きな差が出ます。従業員一人ひとりが意識して分別することが、結果的にコスト削減につながるんですよ。

複数業者の比較

廃プラスチックの処理を業者に委託する際は、必ず複数の業者から見積もりを取って比較しましょう。業者によって処理費用は大きく異なります。ただし、金額の安さだけで選ぶのは危険です。極端に安い料金を提示する業者は、不適正な処理を行っている可能性があります。

見積もりを比較する際は、処理実績の有無、優良産廃業者の認定を受けているか、処理方法が明確かといった点もチェックしてください。また、マニフェストの管理体制や、処理施設の見学が可能かどうかも重要なポイントです。信頼できる業者を選ぶことで、長期的に安定した処理が可能になり、トラブルも防げます。適正価格で適正処理をしてくれる業者を見つけることが大切なんです。

減量化の取り組み

処理費用を根本的に抑えるには、そもそも廃プラスチックの発生量を減らすことが最も効果的です。プラスチック新法でも、まず排出抑制に取り組むことが求められています。会社で使うプラスチック製品を見直し、必要最小限にすることから始めましょう。

例えば、使い捨てのプラスチック製品を繰り返し使える製品に切り替える、過剰な包装を避ける、プラスチック以外の素材を選択するといった取り組みが考えられます。また、プラスチック製品を購入する際は、リサイクルしやすい単一素材の製品を選ぶことも大切です。

減量化とリユース(再利用)を組み合わせることで、廃プラスチックの発生を大幅に削減でき、処理費用も抑えられます。環境にも経済にも優しい取り組みなんですよ。

まとめ

廃プラスチックの正しい分別は、環境保護と経済性の両立を実現する重要な取り組みです。家庭では自治体のルールに従い、生ごみや紙類を混ぜず、軽く水洗いしてから出すことが基本になります。事業所では産業廃棄物として適切に処理し、許可業者への委託とマニフェスト管理を徹底しましょう。

分別の質を高めることで、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルなど、より環境負荷の低いリサイクルが可能になります。ペットボトルのキャップとラベルを分ける、小さすぎるプラスチックは可燃ごみにするといった細かい配慮も大切です。

プラスチック新法の施行により、事業者の責任は一層重くなっています。しかし、正しい分別は決して難しいことではありません。一人ひとりが意識を持って取り組めば、持続可能な社会の実現に大きく貢献できます。今日から、あなたも廃プラスチックの分別を見直してみませんか。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。